Weniger ist schwer

Wir werden an Wohlstand verlieren, heißt es in diesen Zeiten häufig. Ein bisschen kürzertreten – das klingt für ein Land mit einem so hohen Pro-Kopf-Einkommen wie Deutschland hinnehmbar. Und für die Umwelt, sagen einige, wäre es sogar besser.

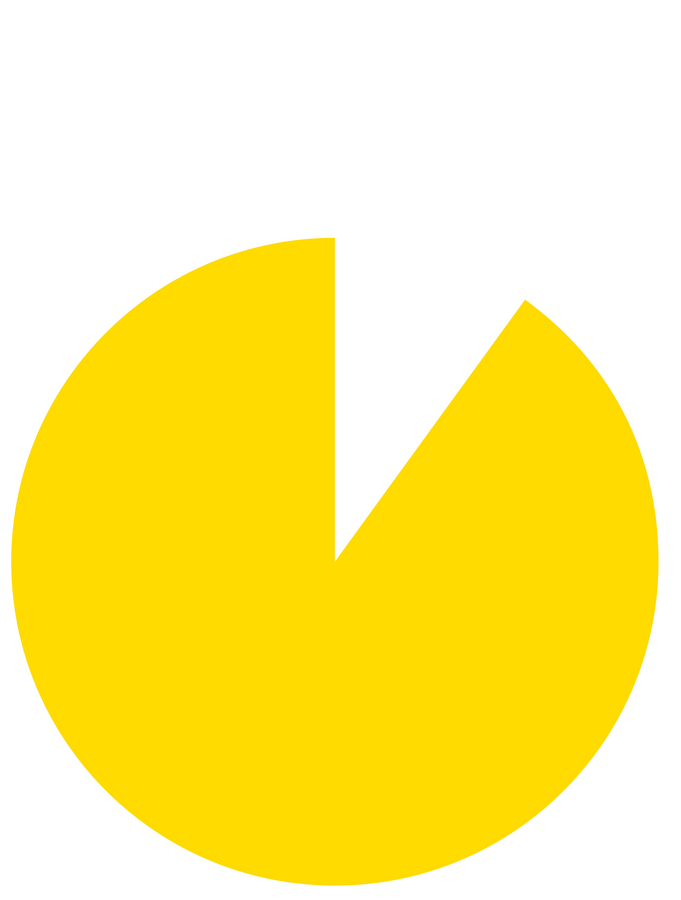

Welche Folgen hätte es, wenn die Wirtschaft um, sagen wir mal, zehn Prozent schrumpfte?

• „Die deutsche Wirtschaft wankt – bereits angeschlagen – von der einen Krise in die nächste“, schreibt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln in seiner Konjunkturprognose für das Frühjahr 2022. Zuerst war es die Corona-Pandemie, die ganze Branchen erschütterte: Im Lockdown stockte der Handel, Lieferketten rissen. Dann – man dachte gerade, es zeige sich ein Licht am Ende des Tunnels – überfiel Russland die Ukraine. Die deutsche Wirtschaft werde 2022 bestenfalls um magere 1,75 Prozent wachsen, so die Prognose der Konjunkturforscher des IW. Hinzu kommt die trabende Inflation: Im Mai lag sie bei knapp acht Prozent. Wenn der Wert des Geldes schwindet, können sich die Menschen von ihrem Einkommen weniger leisten. Rechnerisch sinkt die Kaufkraft des ganzen Landes – ein realer Wohlstandsverlust.

Wenn der russische Präsident Wladimir Putin jetzt auch noch seine Drohungen wahr macht und Europa das Erdgas abstellt, könnte die deutsche Volkswirtschaft sogar schrumpfen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW) hat errechnet, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Fall um drei Prozent unter den Wert von 2021 fallen würde. Die Wirtschaft könnte mehr als zehn Jahre brauchen, um sich von einem solchen Schlag zu erholen.

Was aber wäre so schlimm daran, wenn die Wirtschaft schrumpfte? Deutschland ist heute eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt, das Pro-Kopf-Einkommen liegt bei knapp 45 000 Euro pro Jahr. Im Schnitt hat jeder Mensch hierzulande etwa 86 000 Euro in bar oder in Form von Wertpapieren auf der hohen Kante liegen – dazu kommen Immobilien. Ein Verzicht auf einen Teil dieses Reichtums erscheint verkraftbar.

Sogenannte Postwachstumsökonomen wie Niko Paech von der Universität Siegen argumentieren längst, dass es an der Zeit sei, sich von der Ideologie des Immer-mehr zu verabschieden. Wirtschaftswachstum funktioniert aus seiner Sicht nur auf Kosten der Natur – indem wir noch mehr fossile Energieträger verbrennen, Wälder roden und Böden auslaugen. Um das zu vermeiden, brauche es einen „Rückbau der Industrie“ und eine Senkung der Wochenarbeitszeiten, damit die Menschen andere Dinge tun können – zum Beispiel ihr Gemüse selbst anpflanzen. Ein Weiterso könne es nicht geben, hat Paech kürzlich in einem Interview gesagt, „weil wir brutal über unsere Verhältnisse leben, weil einfach der Verlust der ökologischen Lebensgrundlagen droht“.

Sind die gegenwärtigen Krisen also eigentlich eine Chance? Muss man Wohlstand anders definieren, als es die klassische Wirtschaftswissenschaft tut? Michael Grömling, Leiter der Konjunkturforschung des IW Köln, ist einer ihrer Vertreter. Er teilt die Auffassung vieler Wachstumskritiker, dass sich Wohlstand nicht allein an der Höhe des Bruttoinlandsproduktes messen lässt. Doch eine Volkswirtschaft wie die deutsche sei ein fragiles System, in dem man das Einkommen nicht einfach ein wenig reduzieren könne, sagt er. Alle Arbeitnehmer müssten dafür freiwillig entscheiden: Wir arbeiten jetzt zehn Prozent weniger und genießen die dadurch entstehende Freizeit. Aber das sei unrealistisch. Nicht alle würden den Tausch von Arbeit gegen Freizeit mittragen, sagt Grömling. „Für viele wäre das auch gar nicht realistisch.“

Eine Abwärtsspirale

Für manche würde ein Einkommensverlust um zehn Prozent bedeuten, unter die Armutsgrenze zu rutschen. Die sozialen Sicherungssysteme gerieten enorm unter Druck, gleichzeitig würden die Steuereinnahmen sinken, die Staatsverschuldung nähme zu.

Bei zehn Prozent weniger Wirtschaftsleistung würden die Unternehmen entsprechend weniger Umsatz machen und darauf mit Entlassungen reagieren. Weil die Menschen dadurch weniger Einkommen hätten, konsumierten sie weniger – Unternehmen gingen pleite und noch mehr Jobs verloren.

Eine Volkswirtschaft, die ihre Leistung um zehn Prozent reduziert, bleibt also nicht unbedingt in diesem Zustand. Die Schrumpfung kann eine Abwärtsspirale in Gang bringen – außerdem Folgen für das gesellschaftliche Klima (siehe Interview S. 56).

Manche Ökonominnen und Ökonomen betonen zudem die psychologischen Effekte einer Volkswirtschaft ohne Wachstum. Der Verhaltensökonom Dominik Enste, ebenfalls am IW Köln beschäftigt, verweist auf Länder, die wie Italien oder Japan seit Jahrzehnten stagnieren: „Die Menschen beginnen mit dem, was wir Angstsparen nennen. Im Grunde horten sie Geld“, sagt Enste. Unternehmer warteten lieber ab, statt zu investieren. „Niemand will der Erste sein, der scheitert.“ Die gesamte Volkswirtschaft, so Enste, werde „sklerotisch“ – ohne Bewegung und mit steigender Armutsgefährdung

Deutschland, folgert der Verhaltensökonom, könne sich einen einmaligen Wohlstandsverlust um zehn Prozent vielleicht leisten, auch wenn das viele Friktionen mit sich bringe. Dauerhaft auf Wachstum zu verzichten hält er für fatal – auch angesichts einer wachsenden Weltbevölkerung: „Wachstum hilft, Nullsummenspiele zu vermeiden, bei denen einer gewinnt, was der andere verliert“, sagt Dominik Enste.

Auch aus ökologischen Gründen sei Wachstum sinnvoll. „Es sorgt durch bessere Arbeitsteilung und technischen Fortschritt für mehr Effizienz, und das kann zu einer nachhaltigen Ressourcenschonung beitragen.“

Enste schlägt vor, nicht das Wirtschaftssystem zu ändern, sondern künftig die realen Kosten für Ressourcenverbrauch und Umweltzerstörung zu berücksichtigen. Sie müssten sich niederschlagen in den Preisen für Güter, die klimaschädliche CO2-Emissionen verursachen. Ökonomen nennen das „Interna- lisierung“ – einer der Vordenker der sozialen Marktwirtschaft, Walter Eucken, hatte so etwas bereits in den Fünfzigerjahren im Rahmen seiner „Wirtschaftsrechnung“ gefordert. „Der Ukraine-Krieg stößt uns jetzt heftig in diese Richtung“, sagt Enste. „Der Schock leitet unkontrolliert und auf die harte Tour über zu einer Situation, die angesichts der Erderwärmung schrittweise ohnehin auf uns zugekommen wäre.“ In diesem Sinne steckt in der Krise tatsächlich eine Chance. ---

Wie misst man Wohlstand?

Den Wohlstand von Individuen, Haushalten und ganzen Volkswirtschaften zu messen gehört zu den wichtigsten Aufgaben von Ökonominnen und Ökonomen. Als Maß für den Wohlstand eines Landes nutzen sie in der Regel das Bruttoinlandsprodukt (BIP), also den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in dem Land innerhalb eines Jahres entstehen. Es gibt daneben auch das Bruttonationaleinkommen (BNE). Das ist die Summe der Jahreseinkünfte aller Deutschen, auch wenn sie im Ausland gearbeitet haben. Teilt man Werte wie BIP oder BNE durch die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, erhält man das Pro-Kopf-Einkommen.

Es gibt auch alternative Wohlstandsmaße. Das wohl bekannteste ist der seit 1990 berechnete Human Development Index der Vereinten Nationen. Er berücksichtigt neben dem Einkommen zum Beispiel auch die Lebenserwartung bei der Geburt oder die durchschnittliche Zahl an Schuljahren. Der Nationale Wohlfahrtsindex (NWI) misst den Konsum privater Haushalte und berücksichtigt den Wert von Hausarbeit oder Ehrenamt. Eine hohe Kriminalität oder zu viel Boden- und Luftverschmutzung senken den NWI.

Der Better Life Index der OECD misst Vermögen, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und die Wohnsituation, versucht aber auch, die Lebensqualität insgesamt zu erfassen, und bezieht daher Gemeinsinn, Bildung, Umwelt, Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Sicherheit und Work-Life-Balance mit ein. Der Happy Planet Index der britischen New Economics Foundation verrechnet Lebenserwartung und subjektives Wohlbefinden mit dem ökologischen Fußabdruck.

Im Königreich Bhutan im Himalaya wird das Bruttonationalglück ermittelt. Damit will man das subjektive Wohlbefinden erfassen, abhängig von Gesundheit, Bildung, Gemeinschafts- und Familienleben, Regierungsführung, kultureller und ökologischer Vielfalt und Lebensstandard. *

* siehe auch brand eins 03/2008: „Hektik in Bhutan“

Abstiegsangst und Ressentiments

Ein Gespräch mit Berthold Vogel, Soziologe an der Georg-August-Universität in Göttingen, über die gesellschaftlichen Folgen von Wohlstandsverlust.