Statussymbole

Von Hummern und Hermelinen

Statussymbole im Wandel der Zeit.

• Gar nicht so einfach heute, die Sache mit dem Luxus. Wer sich früher den Hermelinmantel über das Nachtgewand warf, sich die Krone aufsetzte und zu Zepter und Apfel griff, war König oder Königin. Da gab es nichts zu deuten und nichts zu diskutieren. Träfe man heute ähnlich Gekleidete, hinge die Einschätzung der Lage sehr vom Setting ab. Rosenmontag in Köln? Dienstagnachmittag auf der Goa-Party? Mittwochabend in der Psychiatrie?

Unsere postmodernen Gesellschaften sind zersplittert in kleine und kleinste Partikel, und alle haben ihre eigenen Codes und Distinktionsmerkmale, mit denen sie sich vom gewöhnlichen Rest abgrenzen. Die richtige Patek Philippe am Handgelenk kann in der Lobby des Hotels „Vier Jahreszeiten“ den nächsten Großauftrag sichern, würde sich beim WG-Casting im linken Wohnprojekt aber nachteilig auswirken. Die einen schreiben ihren Doktortitel auf jede Überweisung, die anderen lassen sich trotz Ruf an die Sorbonne mit Vornamen ansprechen.

Die Risse gehen kreuz und quer durch die Gesellschaft, entlang von Merkmalen wie Alter, Klasse, Herkunft, Bildung, Weltanschauung, Beruf oder Vermögen. Dazu kommen regionale Unterschiede: Die Inderin protzt anders als der Togolese, der Japaner anders als die Isländerin. Doch selbst wer sich, sagen wir, auf einen Radius von 800 Kilometer um Niederdorla im Thüringer Unstrut-Hainich-Kreis beschränkt, stößt auf große Vielfalt. Da legen manche Zeitgenossen mit großer Geste den adligen Familiennamen ab und sind nur noch die Jutta, während sich andere extra adoptieren lassen, um ihr Bordell fortan als Prinz von zu führen. Beide profitieren in ihren Kreisen davon.

Eine vollständige Übersicht über den Wandel der Statussymbole bleibt daher ein unerfüllter Luxus. Nicht aber der Blick auf fünf Themen, mit denen sich Eindruck schinden ließ und lässt.

1. WOHNEN

He lives in a house A very big house in the country – Blur: Country House

Reichtum allein macht nicht glücklich. Man muss ihn den Nachbarn schon auch demonstrativ aufs Auge drücken. Das dachte sich auch Ludwig XIV., König von Frankreich und so weiter, nachdem er von seinem Vater, mit dem er sich Vornamen und Beruf teilte, ein ehemals unauffälliges Jagdschloss geerbt hatte, es zur Palast-Anlage ausbauen und in die er den gesamten Hofstaat von Paris umziehen ließ. Nicht ohne Erfolg. Unter dem Sonnenkönig wurde Versailles zum Zentrum Frankreichs und Frankreich zum Zentrum Europas.

Hätte es damals schon Gangsta-Rapper gegeben, man hätte Ludwig den Großen gefeiert wie keinen zweiten. Allein schon wegen des Spiegelsaals. Der Bau der 63 000- Quadratmeter-Anlage mit 2300 Zimmern hat das Königshaus die Einnahmen eines vollen Jahres gekostet und rund 36 000 Arbeiter sowie 6000 Pferde beschäftigt. Am Ende hatte Louis XIV. in seinem Schloss rund 5000 Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, die Hälfte seines gesamten Hofstaates.

Auch wenn die Monarchie in Frankreich nicht überlebt hat, den Prunkbau von Versailles gibt es noch heute. Wer ihn besuchen will, sollte sich gute Schuhe mit- und einen Tag freinehmen – oder gleich mit dem Touri-Bähnchen durch die Anlage fahren. Wenn man zu Fuß nicht bis ans Ende des eigenen Gartens kommt, ist das ein verlässliches Zeichen dafür, dass beim Immo-Protzen nicht gekleckert wurde. Sonnenkönig bleibt Benchmark.

Während seiner 72 Berufsjahre (anderthalb Jahre länger als Queen Elisabeth II. von Großbritannien und König Bhumibol von Thailand) hielt Ludwig die Tore von Versailles fürs Volk stets geöffnet. Was zu riechen war. Denn neben ihrer Bewunderung fürs Königshaus ließ das Volk auch seine Ausscheidungen in der Palast-Anlage zurück. Bedienstete, die mit Kot-Schäufelchen patrouillierten, taten zwar einen ehrbaren, am Ende aber unzureichenden Dienst.

Diese Öffentlichkeit ist einer der markanten Unterschiede zum heutigen Immobilien-Protz. Mit dem weitgehenden Bedeutungsverlust der Monarchie ging auch das materielle Imponiergehabe der Staatenlenker zurück. Zwar hält man es nicht überall auf der Welt so protestantisch wie Angela Merkel, die nicht nur 56 Jahre kürzer im Amt war als der Sonnenkönig, sondern während ihrer Regentschaft in Berlin auch nur zur Miete wohnte. Doch obwohl die Privatadresse dem Volk bekannt war (Kupfergraben 6), hatte es keinen Zutritt. Auch nicht zur Merkel-Datsche in der Uckermark. Wer wichtig ist, schließt ab.

Das Protzen mit ausladenden Anwesen ist heute eher die Sache von Popstars, Sportlern und reichen Entrepreneuren. Und auch die mögen’s privat. Am besten auf einer eigenen Insel. Kaum ein Tech-Mogul, Hollywood-Star oder sonstiger Milliardär lässt sich diesen Luxus noch entgehen. Wo sonst sollen auch die Jachten anlegen? Immer nur Monaco macht auch nicht froh.

Wer downtown residieren will, baut indes in den Himmel. Wurde einst mit Fläche in der Ebene geprahlt, spreizt man sich nun vertikal. Statt wie beim Loire-Schloss de Chambord in Frankreich – erbaut am Übergang zur Frühen Neuzeit, das neben 440 Zimmern und 365 Kaminen einen ummauerten Privatpark in der Größe der Pariser Innenstadt umfasst – die Schritte ums Gelände zählt man heute lieber die Stockwerke in die Höhe. Das Burj Khalifa in Dubai ist mit 828 Metern knapp 13-mal so hoch wie das Schloss Neuschwanstein. Höhe ist die neue Breite.

Auch die Wohnstätten der Heiligen haben sich verändert. Während die Gotteshäuser vergangener Epochen noch Paläste Gottes waren, geht es heute weniger um teure Buntglasfenster als um die innere Reinigung. Luxus bedeutet dieser Tage, einen Monat lang im tropischen Yoga-Retreat morgens eine Schüssel Früchte zu essen, tagsüber auf einer dünnen Kautschukmatte auf dem Boden zu turnen und abends fleischlos früh zu Bett zu gehen. Man leistet sich lieber vier Wochen Askese in der Ferne als eine Kapelle hinterm Haus. Hätte das einer König Ludwig XIV. erzählt, der hätte sich vor Lachen am Fasan verschluckt.

2. KLEIDUNG

Whoa, Versace, Versace, Versace, Versace, Versace, Whoa, Versace, Versace, Versace, Versace, Quavo! Yeah! Yeah! Yeah! – Migos: Versace

Früher war manches einfacher. In der Antike galt purpurfarbene Kleidung als Zeichen von Reichtum und Macht. Der Farbstoff musste aufwendig aus Meeresschnecken gewrungen werden und war entsprechend teuer. Nur die Mächtigsten konnten es sich leisten, purpurne Gewänder zu tragen. Und das taten sie. Auch in späteren Jahrhunderten konnte man an der Qualität der Stickereien den Stand seines Trägers ablesen. Im Mittelalter kündete ein blendend weißer Hermelinpelz von der Reinheit seines Besitzers. In der Renaissance waren Fäden aus echtem Gold oder Silber beliebt.

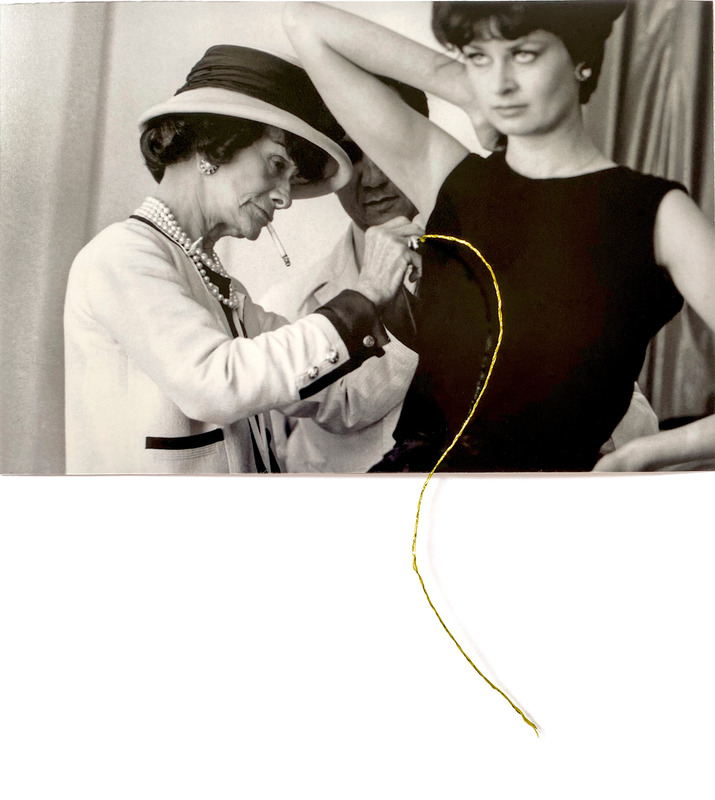

Heute ist das etwas schwieriger. Da nur noch wenige Designer mit Gold und Silber nähen und Maschinen das einigermaßen kunstfertige Sticken beherrschen, kann sich auch der Pöbel heute Gewänder leisten, die einst gehobenen Schichten vorbehalten waren. Die Demokratisierung in der Mode hat dazu geführt, dass man an der Art des Kleidungsstückes den Stand nur noch mit Mühe und bisweilen gar nicht mehr ablesen kann. Vorbei die Zeiten, da die Länge des Schnabelschuhs den Rang seines Trägers anzeigte. Wer mag (und entsprechend lange das Internet durchsucht), kann sich morgen so kleiden wie der Sonnenkönig bei der Krönung. Auch das kleine Schwarze – im Jahr 1926 noch ein radikaler Wurf von Coco Chanel – zählt längst zum Standardrepertoire für die Abendgarderobe bei einer zehntägigen All-Inclusive-Kreuzfahrt durchs westliche Mittelmeer. Da geht kein Raunen mehr durch die Reihen, da wedelt niemand mehr dramatisch mit dem Fächer gegen die Ohnmacht an.

Selbst am Preis lässt sich die Qualität nicht mehr fehlerfrei ablesen. Was heute für sehr viel Geld gekauft wird, ist nicht unbedingt auch hochwertig. High-End-Designermarken wie Gucci, Prada oder Louis Vuitton geben sich große Mühe, durch Knappheit ihren Wert zu steigern. Mit Material und Arbeit allein sind die Preise nicht zu erklären. Müssen sie auch nicht. Vielen genügt das Label als Status-Signal.

Die Entkopplung von Preis und Qualität spiegelt sich auch im Konsumverhalten der Wohlhabenden: Die einen kaufen auffällige Marken-Roben zu horrenden Preisen, die anderen gehen seit dem Dreißigjährigen Krieg zum selben Familienschneider. Kurz: der Unterschied zwischen der Sansibar auf Sylt und Hamburg-Blankenese. Alle schauen sie auf andere herab, nur die einen auch noch auf die anderen. Die hiesige Oberschicht betreibt gern „quiet luxury“, trägt äußerlich schlichte Stücke, deren Preise es in sich haben. Die Hersteller sind nur Eingeweihten bekannt. Statt auf große Labels und viel Laufkundschaft setzen sie auf Tradition und Qualität. Über ihre Träger sagen die Stücke: Wir sind nicht am Neuen Markt reich geworden, wir waren es schon, als es die Goldmark noch gab.

3. REISEN

I’m in the high-fidelity first class travelling set And I think I need a Learjet – Pink Floyd: Money

Es muss ja nicht gleich mit Elefanten über die Alpen sein, aber ein bisschen Abenteuer gehört schon dazu. War das Reisen in früheren Zeiten bloß notwendiges Übel, um dem Tod mit seinen vielen Gesichtern (Hunger, Krankheit, Verfolgung) eine Weile zu entkommen, wurde es erst für den Handel und ab dem späten 17. Jahrhundert auch zur Weiterbildung betrieben. Da man sich diesen Spaß aber erst mal leisten können musste, war die Bildungsreise ein Luxus der Oberklasse.

Aller Prominenz voran fuhr Goethe, der mit jedem Meter gen Italien aufblühte. Was auch daran liegen mag, dass er nicht nur einen Koffer voller Hüte, sondern auch sein eigenes Bett mit sich führte – beziehungsweise führen ließ. Wer weniger betucht war, schnürte sich sein Bündel und machte sich so auf den Weg. Von der Arbeit freigestellt musste er dennoch sein.

Besonders der Jugend, vor allem aus der britischen Aristokratie, war die Grand Tour durch Europa zur inneren Reifung angeraten. Auf dem mehrmonatigen Reiseplan der Kavalierstour standen vorwiegend die kulturellen Evergreens Paris, Rom, Venedig, Florenz und Neapel. Es gibt schlimmere Jugendreiseziele. Heute geht es eher nach Valletta auf Malta, um die Fünf in Englisch auszubügeln, oder nach Lloret de Mar in Spanien, wenn schon alles egal ist.

Im Laufe des 19. Jahrhunderts machte sich die zunehmende Reiselust bemerkbar. Wer etwas auf sich hielt, reiste weiter, um wieder unter seinesgleichen zu sein. Etwa zu Studienreisen mit dem Orient-Express nach Konstantinopel oder mit dem Dampfschiff über Gibraltar nach Syrien und Ägypten. Ohne auf Komfort zu verzichten, versteht sich.

Auf dem ersten Kreuzfahrtschiff der Welt, der „Augusta Victoria“, sorgten sich 245 Angestellte um das Wohl der 174 betuchten Reisenden. Das heute größte Schiff dieser Art, die „Wonder of the Seas“, fasst 6988 Menschen auf 18 Decks – und lockt mit schiffseigener Seilbahn, Outdoor-Kino, Aquatheater und Laser-Tag-Anlage eine andere Klientel als einst die „Augusta Victoria“.

Den entscheidenden Umschwung brachten die Wirtschaftswunderjahre der Nachkriegszeit. Die stetig wachsende Fremdenindustrie, wie sie anfangs hieß, und der Sinkflug der Reisekosten machten jahrhundertealte Exklusiv-Träumereien zur ganzjährig erschwinglichen Auszeit für viele. Wenigstens hierzulande. Das Fernreisen bleibt zwar bis heute ein Luxus – aber einer, den sich immer mehr leisten können. Jene, die damit um die Alleinstellung ihrer Reisefähigkeit betrogen wurden, mussten Alternativen finden.

Und das ist nicht leicht, gibt es bekanntlich oberirdisch kaum mehr weiße Flecken auf der Weltkarte: Kein Zeitungskiosk am Strand von Tuvalu, kein Friseur in Waldguinea, kein Eisenwarenhändler in West-Vientiane, der nicht schon von grantigen Kundinnen und Kunden bewertet wurde. Wenn Reisen der Traum vom Entkommen ist, dann leben wir in weitgehend traumlosen Zeiten.

Und so kommt es, dass einfältige Milliardäre davon fantasieren, in phallischen Raketen dem Planeten zu entkommen. Vielleicht um die erste verifizierte Rezension vom Mars zu schreiben? „Schöne Aussicht, aber etwas zugig.“ Schon gibt es die ersten – exklusiven – Weltraumflüge für solvente Privatkunden. Zwar ohne Aussteigen, aber immerhin fern des Pöbels, der sich Eimer und Strohhalm teilend irgendwo an die Besinnungslosigkeit herangrölt.

Nächster Halt: Sommerfrische auf dem Privatplaneten.

4. ESSEN

Hummerschwanz und Kaviar verschwinden im Colgate-Lächeln Fünfundsiebzig-Stunden-Job und nebenbei noch Wale retten – Nina Chuba & Chapo102: Ich hass dich

Anders verhält es sich bei Tisch. Selbst für Superreiche ist Nahrung auch Notwendigkeit. Da hat bis heute auch der Fortschritt nicht dran rütteln können. Wer keinen Kuchen hat, dem wird selbst trocken Brot zum Luxus. Mehr noch als bei Nice-to-haves orientiert sich die elitäre Kulinarik also an Produkten, die auch Normalsterbliche kennen.

Früher leisteten sich die Reichen und Privilegierten stattliche Bankette und Gelage. Als edel galt, was selten oder aufwendig war. Gern auch in Portionen, derer man nur im Liegen und dem gelegentlichen Federkiel beikam. Erst viel später, als auch die Mehrheit hierzulande mehr Nahrung in Griffweite hatte, als ihr guttat, wurden die Portionen im Luxus-Segment kleiner.

Heute ist weniger mehr. Noch vor Kurzem haben wir Hauben und Sterne an Frauen und Männer verliehen, die sich für atomare Kulinarik-Kreationen verrenkten, deren Kaloriengehalt nicht mal fürs Fällen einer kleinen Tanne reichte. Das war so herrlich weit vom eigentlichen Sinn der Sache entfernt, dass es funktionierte. Doch auch nach der Nouvelle Cuisine sind die Portionen kleiner als früher. Und was als kostbare Seltenheiten zählt, hat sich im Laufe der Jahrhunderte stets verändert.

Salz war einst mit Gold kaum aufzuwiegen, heute kann man damit den Gesundheitsminister ums Kanzleramt jagen. Für einen Euro pro Kilo. Ähnlich steht es um Gewürze aus fernen Ländern, mit denen die Kolonialherren zwar unanständig reich wurden, die aber bis heute nicht sachgemäß in der Küche angewendet werden. Hätte es sich da nicht gelohnt, neben dem Raub von Abertonnen von Zimt aus Indien auch mal einen Koch nach Rezepten zu fragen? Stattdessen ist auch 500 Jahre später Zimt hierzulande immer noch oft dazu verdammt, an Weihnachten ein paar Lebkuchen zu würzen, um dann für elf Monate im Regal hinter den Zahnstochern zu verschwinden. Vom mittelalterlichen Statussymbol zum Staubfänger in der Einbauküche – der tiefe Fall von Muskat, Nelke und Zimt.

Doch es geht auch andersrum. Wer heute Hummer oder Austern bestellt, will seinem Gegenüber mit einer großen oder kleinen Sauerei auf dem Teller imponieren. Dabei ist es noch keine 150 Jahre her, dass die Krebs- und Weichtiere den Meeresanrainern zum Halse raushingen. Als die englischen Pilgerväter den äußersten Nordosten der heutigen USA für sich entdeckten, sahen sie vor lauter Hummer kaum das Wasser. Schnell wurden die „Kakerlaken der Meere“ zum Arme-Leute-Essen und später zum gefürchteten Gefängnis-Fraß. Hummerschalen vor dem Haus verrieten den Bewohner in seiner Erbarmungswürdigkeit. Die wenigen Restaurants in den USA, die im 19. Jahrhundert Lobster auf der Karte hatten, boten ihn zum halben Preis von Hühnerfleisch an. Weinbergschnecken waren hingegen eine kostbare Seltenheit, für die weite Reisen in Kauf genommen wurden. Tempi passati.

Da Flugreisen mittlerweile so billig geworden sind, dass sie selbst von Mangos in Anspruch genommen werden, locken Früchte aus fernen Ländern heute kaum noch jemand hinterm Ofen vor. Das Angebot hat erst die Nachfrage bedient und dann den Zauber zerstört. Also, was tun? Flucht ins Gegenteil: hyper-regional statt aus aller Welt. So verkaufen findige Berlinerinnen und Berliner mittlerweile invasive Sumpfkrebse und Wollhandkrabben. Der Luxus beruht nicht mehr auf der Seltenheit – wer beim Joggen im Tierpark nicht aufpasst, hat schnell ein paar Sumpfkrebse unter der Sohle – nein, er speist sich aus dem Gefühl, die schnöde Nahrungsaufnahme zur guten Tat aufzuwerten. Man nimmt ein paar Kalorien auf – und den Mitbürgern ein paar Probleme ab. Das darf auch gern mal was kosten.

5. ZEIT

Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Fusselbart Kommt Rasierapparat und vergessen ist alles, was früher war – Element of Crime: Und du wartest

Auch in der Antike gab es schon Menschen, die montagmorgens aufstanden und dachten: och, nö. Kritik an einer allzu langen Arbeitswoche gibt es nicht erst seit „Samstags gehört Vati mir“, jenem Slogan, mit dem die Gewerkschaften in den Fünfzigern nach der Fünftagewoche bei vollem Lohnausgleich in Deutschland riefen. Schon der Sokrates-Schüler Xenophon sah in körperlicher Arbeit eine „banausische Tätigkeit“, und auch für Aristoteles war es unter der Würde eines freien Bürgers, sich mit körperlicher Arbeit zu mühen. Der Mensch als soziales und politisches Wesen habe Besseres zu tun, als zu ackern. Gut, dass es zu Hause ein paar Sklaven (oder Frauen) gab, die an den Biomüll dachten und die Haselmäuse für das Abendessen häuteten.

Streit darüber, was mit der arbeitsfreien Zeit anzustellen sei, gab es schon damals. Sokrates etwa wollte die Bürger keineswegs vom Joch der körperlichen Arbeit befreien, damit sie noch mal in Ruhe „Assassin’s Creed Odyssey“ auf der Playstation durchspielen können, sondern damit sie sich politisch betätigen. Das hieß: stundenlange Gemeinderatssitzungen über zu harte Parkbänke, überfüllte Gemeinschaftslatrinen und wiederholte Ruhestörungen durch die verkommene Jugend. Heute reichen die Vorstellungen von Entspannung über Selbstoptimierung bis zu Philanthropie und sportlicher Höchstleitung. Wichtig ist nur, dass es Instagram-tauglich ist. Denn was bringt der Müßiggang, wenn niemand ihn sieht?

Seit der Antike haben sich die Anstellungsverhältnisse weitgehend formalisiert, das Prinzip aber blieb: Wer wohlhabend ist, kauft sich durch Personal Zeit fürs Wesentliche. Das wusste Louis XIV. ebenso wie Elton John. Denn unerbittlicher noch als die Notwendigkeit des regelmäßigen Essens ist die Zeit ein unbestechlicher Gleichmacher. Die Uhr des Lebens tickt für die Milliardärin ebenso wie für den Hungerleider. Nur für die eine eben etwas langsamer. Doch am Ende entkommt ihr niemand. Daher war Zeitwohlstand unter denkenden Menschen schon immer ein begehrter Luxus.

Und doch kommt den meisten irgendwie immer was dazwischen. Zwar nahmen uns die Industrialisierung, Rationalisierung und Digitalisierung der Arbeit immer mehr Handgriffe ab und führten uns zu ungekanntem Wohlstand, doch ganz loslassen vom wochentäglichen Schuften wollen wir offenbar nicht. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit eines Vollzeitangestellten in Deutschland hat sich in den vergangenen 150 Jahren zwar auf 40 Stunden fast halbiert, doch bei der von John Maynard Keynes im Jahr 1930 prognostizierten Wochenarbeitszeit von 15 Stunden im Jahr 2030 sind wir noch ein Stück entfernt. Dabei kämen viele von uns auch damit finanziell über die Run-den. Weit besser noch als in Vollzeit Schuftende zu Keynes’ Zeiten.

Doch mit dem Wohlstand sind auch die Ansprüche gewachsen. Schließlich vergleicht man sich eher mit dem Nachbarn, der einen neuen Mercedes von der Firma kriegt, als mit dem Urgroßvater, der samstags mit der Staublunge in die Grube fuhr. Vielleicht haben auch manche bloß erkannt, dass die übrigen 153 Stunden in der Woche, bei 15 Stunden Wochenarbeitszeit, ganz schön lang sein können. Vielleicht will Vati samstags einfach nur zurück ins Büro. Und Mutti auch. Auch das kann Luxus sein. ---

Veränderung des Preises zwischen 1850 und 2022 (in Prozent) …

| … bei Gold | +125 |

| … bei Weizen | -60 |

| … bei Wolle | -85 |

| … bei Zucker | -91 |

| Veränderung der Real-Löhne durchschnittlicher Arbeiter in Großbritannien zwischen 1750 und 2015, (in Prozent) | +1035 |

| Zeit, die ein Arbeiter in Großbritannien 2015 arbeiten musste, um sich das Gleiche leisten zu können wie ein Arbeiter 1750 mit seinem Jahreslohn, in Tagen | 32,6 |

Weltweit erwirtschaftetes Bruttoinlandsprodukt (in Milliarden Dollar *) …

| … im Jahr 1 | 183 |

| … im Jahr 1000 | 210 |

| … im Jahr 1500 | 431 |

| … im Jahr 1700 | 643 |

| … im Jahr 1900 | 3419 |

| … im Jahr 2000 | 63.101 |

| … im Jahr 2023 | 174.471 |

* kaufkraftbereinigte internationale Dollar

Durchschnittliche Jahresarbeitszeit pro Arbeiter in Deutschland (in Stunden)

| … im Jahr 1870 | 3284 |

| … im Jahr 1950 | 2427 |

| … im Jahr 2022 | 1273 |

Anteil der Menschen weltweit, die nicht in extremer Armut lebten (in Prozent) …

| … im Jahr 1820 | 11 |

| … im Jahr 2015 | 92 |

Kosten einer Reise mit dem Flugzeug pro Kilometer (in Dollar **) …

| … im Jahr 1980 | 0,20 |

| … im Jahr 2000 | 0,12 |

| … im Jahr 2011 | 0,09 |

** inflationsbereinigte 2011-US-Dollar

| Kosten des Ausbaus des Schlosses Versailles durch König Ludwig XIV, (in Millionen Euro) | 100 |

| Kosten für die Restaurierung des Schlosses Versailles im Jahr 2003, in Millionen Euro | 500 |

| jährliche Besucher, in Millionen | 7,5 |

Kosten eines Ford Model T (in Dollar) …

| … im Jahr 1909 | 950 |

| … im Jahr 1916 | 360 |

Zahl der Menschen weltweit, die mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen sind (in Millionen) …

| … im Jahr 1950 | 25 |

| … im Jahr 1990 | 439 |

| … im Jahr 2018 | 1404 |

Länge der Reisestrecke aller zahlender Fluggäste (in Milliarden Kilometern) …

| … im Jahr 1930 | 0,3 |

| … im Jahr 1960 | 109 |

| … im Jahr 1990 | 1890 |

| … im Jahr 2019 | 8660 |

Quellen: Internationaler Währungsfonds; Our World in Data; David S. Jacks; IAB; Weltbank; »The Atlantic«; Planet-Wissen.de, Chateau Versailles; Britannica

brand eins im Probe-Abo

22,50€ (7,50€ / Ausgabe)· Print- und Digital-Ausgabe für drei Monate testen

· Zugriff auf das brandeins-Archiv inkl. Kollektionen

· Exklusive Inhalte in unserem Abonnenten-Newsletter

· Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands