Kein Eis, kein Chopin

Die Küche – egal ob daheim oder in der Gastronomie – ist ein eigener Kosmos, der viel über uns, die Wirtschaft und die Gesellschaft verrät. Luka Lübke, Köchin und Autorin, erzählt diesmal, wie ihr essgestörter Vater ihr Slow Food erklärte.

• Als ich klein war, gab es bei uns niemals Nudeln zu essen. Mein 1937 geborener Vater, der seine Kindheit in den Kriegswirren und auf der Flucht aus Pommern verbracht hatte, war der Überzeugung, dass man in Deutschland Kartoffeln zu essen habe. Auch Aufläufe gab es nur, wenn er nicht zu Hause war, denn sie waren ihm so suspekt wie Chormusik: Man erkenne das Lied nicht richtig.

Ebenfalls suspekt war ihm lange das gute Porzellan mit breitem Rand, das meine Mutter in den Achtzigern angeschafft hatte, denn der Teller sah nie richtig voll aus. Sie hatte ihre Nöte auch beim Würzen mit Kräutern und exotischen Gewürzen, denn jede über Salz und Pfeffer hinausreichende Spezerei fand Vater Blödsinn. Zimt und Koriander? Es war doch noch kein Weihnachten.

So ging es also bei uns zu. Dafür wusste ich sehr früh, wie man Feuer macht, wie lang der Darm einer Stockente ist, dass man Geschlechtsorgane von Fischen, das meiste Unkraut und Knochenmark roh essen kann und dass auch Tiere mit Namen gut schmecken können.

Zum Beispiel unsere Lämmer zu Ostern – was zum einen daran lag, dass sie gut bei uns gelebt hatten, zum anderen an dem im Kleiderschrank gehorteten Glas Mint-Jelly meiner Mutter, die alles Irische liebte.

Mein Vater reiste damals in die entlegensten Ecken der Welt, um zu jagen. Wenn er zurückkam, roch er so komisch, dass selbst seine Hunde ihn nicht erkannten, aber dafür war er voller Geschichten. Er zeigte uns Bilder seiner Abenteuer. Da gab es körperwarme, rohe Robbenleber am Nordpol, Tee mit Ei und ranziger Butter zu milchkannengegartem Erdhörnchen im Himalaya und kleine Affen (oder waren es Igel?), mitsamt Kopf und Fell in einem Feuerloch gegrillt.

Als ich 20 Jahre später meine Eltern in meinem ersten eigenen Gourmet-Restaurant als Chefköchin empfing, hatte ich vor lauter Stolz und Überheblichkeit all das vergessen. So war die erste Frage meines Vaters, warum ich, nachdem ich ihnen das Menü vorgestellt hatte, nicht am Tisch bliebe. Es sei doch unhöflich, sich in die Küche zurückzuziehen, jetzt da Besuch da war. Sie können sich vorstellen, wie es weiterging: Teller nicht voll, Thunfisch noch roh, zu viel Werkzeug auf dem Tisch und vor allem alles sehr kompliziert. Ich verstand: Das, was ich Fine Dining nannte, war ein unverständlicher Luxus für einen, der sein Lagerfeuer jedem Sternerestaurant vor- zieht.

Ich dachte also um und lud ihn beim nächsten Mal zu mir nach Hause ein, breitete ein großes Badetuch auf meinem Esstisch aus und stellte darauf einen 36er-Kasten Austern und zwei kurze Messer. Kein Eis, kein Porzellan, kein Leinen, kein romantisches Licht, kein Chopin. Nur eine Zitrone, wir und diese Muscheln, die, wie ich ihm erklärte, noch lebten. Wenig überraschend entpuppte sich mein Vater, der Überlebenskünstler, als ein Austern-Knack-Naturtalent. Innerhalb kürzester Zeit war der Kasten leer, und wir wischten uns zufrieden die krümeligen Hände am Frottee-Tischtuch ab. Da kamen mir die Nudeln wieder in den Sinn, und ich getraute mich zu fragen: „Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Unterwegs machst du alles mit, auch das Exotischste, und zu Hause fremdelst du mit allem, was du nicht als Kind schon kanntest. Warum?“

„Ich verstehe deine Frage nicht“, sagte er. „Du hast eben selbst gesagt, diese Muscheln hier würden noch leben. Das heißt doch, dass sie frisch sind. Frischer als lebend geht es doch nicht, oder? Und wenn man verreist, bewegt man sich in der Landschaft dort. Ist doch klar, dass man das isst, was die Leute dort essen, nämlich das, was in der Landschaft wächst. Was ist denn daran nicht logisch?“

Im Grunde hat mir mein Vater an diesem Tag den Slow-Food-Gedanken erklärt: Lebensmittel von dort essen, wo man ist. Wissen, was da drin ist. Wissen, dass niemand Blödsinn damit gemacht hat. Alles aufessen, nichts wegtun. Am besten direkt vom Strauch in den Mund, frisch aus der Erde gebuddelt oder noch zappelnd aus dem Wasser. Was wäre ich als seine Tochter froh, wenn genau dieses unprätentiös Erscheinende als wahrer Luxus erkannt würde.

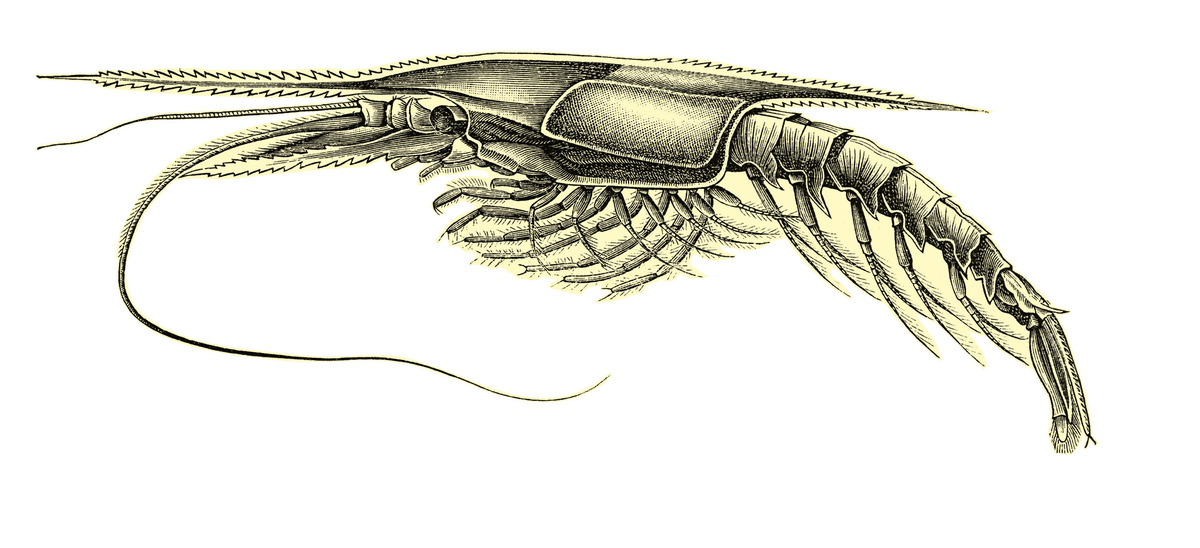

Weil ich noch nie gehört habe, dass man aus Austernschalen etwas anderes als Aschenbecher und Mobiles machen kann, hier eine Spitzen-Suppe aus Garnelenschalen und allerlei, was man sonst so wegwirft. Schmeckt barfuß im Garten ebenso wie teuer gewandet unterm Kronleuchter. Oder eingebettet in Ihr nächstes Menü. Nennen Sie es dann aber nicht Suppe, sondern irgendwas mit „Bisque“.

Wir freuen uns, dass Ihnen dieser Artikel gefällt.

Er ist Teil unserer Ausgabe Luxus