Siedlung Clarenberg

Ein ganz einfacher Trick

Großsiedlungen für Geringverdiener sind unbeliebt. Wer damit Geld verdienen will, muss sich etwas einfallen lassen. Die LEG in Nordrhein-Westfalen hat das getan. Zum Beispiel in der Siedlung Clarenberg in Dortmund.

Vielleicht dachten sie an Le Corbusier, den Urvater des modernen Siedlungsbaus, der gesagt haben soll: „Ein Haus ist eine Maschine zum Wohnen.“ Woher das Öl kommt, das diese Maschine am Laufen hält – das war nicht ihr Problem.

Jedenfalls dachten sie bei ihren Plänen wohl kaum an Frau Lessing, Frau Braun und Frau Ludwig. Die drei Damen sitzen an einem warmen Dienstagmittag in der Wohnung von Frau Lessing und sind guter Dinge. Frau Lessing wohnt seit 1969 hier, im sechsten Stock eines Hochhauses in der Dortmunder Siedlung Clarenberg, Frau Ludwig ist 1980 in die Siedlung gezogen, Frau Braun 1986. Und alle lieben es, hier zu leben. „Unser Tobi“, sagt Frau Braun, „wird irgendwann ausziehen, und da ist dann für uns die Wohnung zu groß. Aber ich will hier nicht weg. Da mache ich mir Sorgen.“

Frau Lessing, 74 Jahre alt und mit einem Mann verheiratet, der seit Wochen im Krankenhaus liegt, sagt: „Das sind schöne Wohnungen, in denen man auch leben kann, wenn man im Rollstuhl sitzt.“ Frau Ludwig nickt, sie denkt genauso. Und dann holt sie eine Schatulle aus ihrer Tasche, in der sie Perlenketten mitgebracht hat. Die haben sie selbst gehäkelt, im Nachbarschaftsladen, den das Quartiersmanagement eingerichtet hat. Schöne Stücke. Ja, hier zu wohnen ist gut. Aber was sie alles gemeinsam machen, das ist auch interessant.

Das also ist der Clarenberg, eine eher kleine Siedlung im Dortmunder Süden mit rund 1000 Wohnungen. Zwischen 1968 und 1973, als die Siedlung gebaut wurde, war es eine gute Adresse, so wie alle Großsiedlungen in dieser Zeit. Damals gab es keine renovierten Altbauten mit Parkett – hohe Decken bedeutete schlicht, dass die Wohnung kalt war. Altbauten waren zugig, mit Kohle beheizt, häufig ohne Warmwasser, das Klo lag gern eine Treppe tiefer. Und bewohnt wurden sie meist von den unteren Einkommensklassen.

Erst die Großsiedlungen setzten den Standard für Wohnungsausstattungen, der heute als Minimum betrachtet wird. Doch als der sich durchgesetzt hatte, als der Wohlstand von einem Ziel zu einer Grundlage des Lebens geworden war, zeigten sich schnell die Nachteile dieser Siedlungen: Menschen leben nicht nur in Wohnungen, sie leben in Häusern, Vierteln, Gemeinschaften. Und daran hatte man beim Bau nicht gedacht.

Ran an die Schütte

Die drei Freundinnen erinnern sich noch gut daran, wie es im Clarenberg vor 14 Jahren aussah. „Früher“, sagt Frau Braun, „sagte man, wer zum Clarenberg zieht, ist asozial.“ Die Häuser waren in schlechtem Zustand, die Siedlung war von dunklen Ecken und zugemüllten Grünanlagen geprägt, die Fassaden signalisierten schon von Weitem, was die Lokalpresse bestätigte: Problemviertel! Das war nicht gut fürs Geschäft, und so ließ der Vermieter, die Ruhr-Lippe Wohnungsgesellschaft, deren Alltagsgeschäft inzwischen die Landesentwicklungsgesellschaft NRW (LEG) übernommen hat, ab 1998 die Häuser renovieren. Und man kümmerte sich um die Menschen.

Frau Braun: „Frau Schütte von der Ruhr-Lippe machte die Aktion ‚Ran an die Schüppe‘.“ Frau Lessing: „Ran an die Schütte.“ Gelächter. Frau Braun: „Da durften die Mieter die Grünanlagen sauber machen, bepflanzen und begießen. Das war schön.“ Zustimmendes Gemurmel. Frau Braun: „Da hat man sich kennengelernt.“

Menschen müssen sich kennen, um miteinander leben zu können. Umgekehrt gilt natürlich auch: Wer miteinander lebt, lernt sich kennen. Nur leben die Menschen heute eben nicht mehr automatisch miteinander. Früher fand das Leben vor allem auf der Straße statt, wo die Kinder spielten, die Menschen arbeiteten und wo man sich am Abend zu Klatsch und Tratsch traf oder zu einem Feierabendbier an der Ecke.

Doch Fernsehen und Flaschenbier beendeten diese einstige Selbstverständlichkeit, beim Einkaufen unterhält man sich nicht mehr mit einem Verkäufer über die Nachbarn, sondern schiebt seinen Einkaufswagen allein an den Regalen entlang, und in den Großsiedlungen waren ursprünglich nur wenige Orte eingeplant, die zum Schwätzchen einluden. Das führte mit der Zeit zu der gern beklagten Anonymität, über die Kritiker oft sprechen, als wäre sie im Beton eingelassen. Schlimm. Aber nicht zu ändern? Quatsch!

Aber wie bringt man Menschen dazu, miteinander zu reden? Ganz einfach: Man gibt ihnen Anlässe. Das ist die Grundidee des Quartiersmanagements. Die Grundzüge des Konzeptes gibt es schon seit den Siebzigerjahren, in den Neunzigern setzte es sich allgemein durch. Seitdem haben in Wohnsiedlungen in ganz Deutschland Quartiersmanager in Quartiersbüros Gesprächsrunden geleitet, Workshops veranstaltet oder Räume für Kurse, Treffen oder Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.

Malende Senioren, Mütter mit Säuglingen, rappende Jugendliche – sie alle treffen sich, anfangs meist auf Anregung des Quartiersbüros, lernen sich kennen, übernehmen im besten Fall irgendwann selbst die Organisation ihrer Veranstaltung und tragen schließlich die sich langsam bildenden sozialen Netze ins Viertel. Stadtteilfeste: Man lacht, man isst Wurst, man trinkt, und irgendwann unterhält man sich mit Leuten, die man noch nie gesehen hat und die drei Häuser weiter wohnen. Kinderprojekte: Klar, Kinder spielen auch mit fremden Kindern – aber stellt man es geschickt an, kommen auch die Eltern ins Gespräch. Und so weiter.

„Die Menschen suchen Gemeinschaften“, sagt Andrea Kirchner. „Sie wollen mit ihren Nachbarn in Kontakt treten, sie wollen echte Nachbarschaften.“ Die 46-Jährige leitet das Kundenzentrum der LEG in Scharnhorst, einer weiteren Dortmunder Großsiedlung, doch heute vertritt sie hier im Clarenberg eine Kollegin, die im Urlaub ist. „Wir könnten den Mietern alles vor die Nase setzen und sagen: ‚Da, bitte schön.‘ Aber dann haben sie es nicht mit erschaffen und machen es sich nicht zu eigen. Hier wurden die Mieter in alle Entwicklungen einbezogen, deshalb identifizieren sie sich damit.“ Sie lächelt, als wären diese Gedanken irgendwie fragwürdig, und fügt hinzu: „Wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das sich zunächst einmal auf seinen ökonomischen Erfolg konzentrieren muss.“

Die Unterschicht wohnt im Grünen

Daran besteht kein Zweifel. Die LEG gehörte früher dem Land Nordrhein-Westfalen, wurde aber 2008 an den Whitehall Real Estate Funds der Investmentbank Goldman Sachs verkauft, der nicht gerade im Verdacht steht, eine Non-Profit-Strategie zu verfolgen. Doch es hat sich eben gezeigt, dass das sogenannte Quartiersmanagement, die Durchführung von auf den ersten Blick nicht kommerziellen Projekten wie Beetpatenschaften, Nachbarschaftsläden oder Straßenfesten, gut fürs Geschäft ist.

In Dortmund-Scharnhorst haben sich vier Wohnungsgesellschaften und das Stadtplanungsund Bauordnungsamt der Stadt Dortmund für ein über drei Jahre laufendes Quartiersmanagement bei der Finanzierung zusammengetan und dafür 2010 sogar den Preis „Soziale Stadt“ bekommen. Heute, erzählt Andrea Kirchner, liegt die Vermietungsquote der LEG in der einst verrufenen Siedlung bei 98 Prozent. Im Clarenberg, wo die LEG 954 Wohnungen besitzt, stehen zurzeit etwa zwölf Wohnungen leer, sechs davon sind auf dem Markt, der Rest wird noch renoviert.

„Der erste Blick auf eine Wohnung lässt sich oft ändern“, sagt Andrea Kirchner. „Wenn es bei der Innenausstattung besondere Wünsche gibt, kann man drüber reden. Entscheidender ist der Eindruck von der Siedlung: Wie wirkt sie? Ist sie sauber und gepflegt? Gibt es Freiflächen und Spielplätze? Wenn Sie in eine Siedlung kommen und keinen guten Eindruck haben, ist nicht mehr viel zu machen.“

Deshalb die aufwendige Renovierung der Fassaden. Deshalb wurden im Clarenberg vor die Wohnklötze bis zu acht Meter hohe Hausnummern aufgestellt, die Identifikation schaffen sollen – aber auch das Straßenbild eindrucksvoll prägen. Es gibt einen schönen Spielplatz und viel Grün. Das allerdings ist ein Erbe der Großsiedlungsplanung: In all diesen Siedlungen wurden enorme Grünflächen angelegt, und so sind sie heute, nach vielen Jahrzehnten, von weitaus üppigerer Natur durchzogen als die Innenstadtviertel. Eigentlich absurd: Der Mittelstand, der den Country-Style liebt und am Wochenende aufs Land fährt, lebt im lauten Asphaltdschungel. Und die Unterschicht wohnt ruhig am Stadtrand im Grünen.

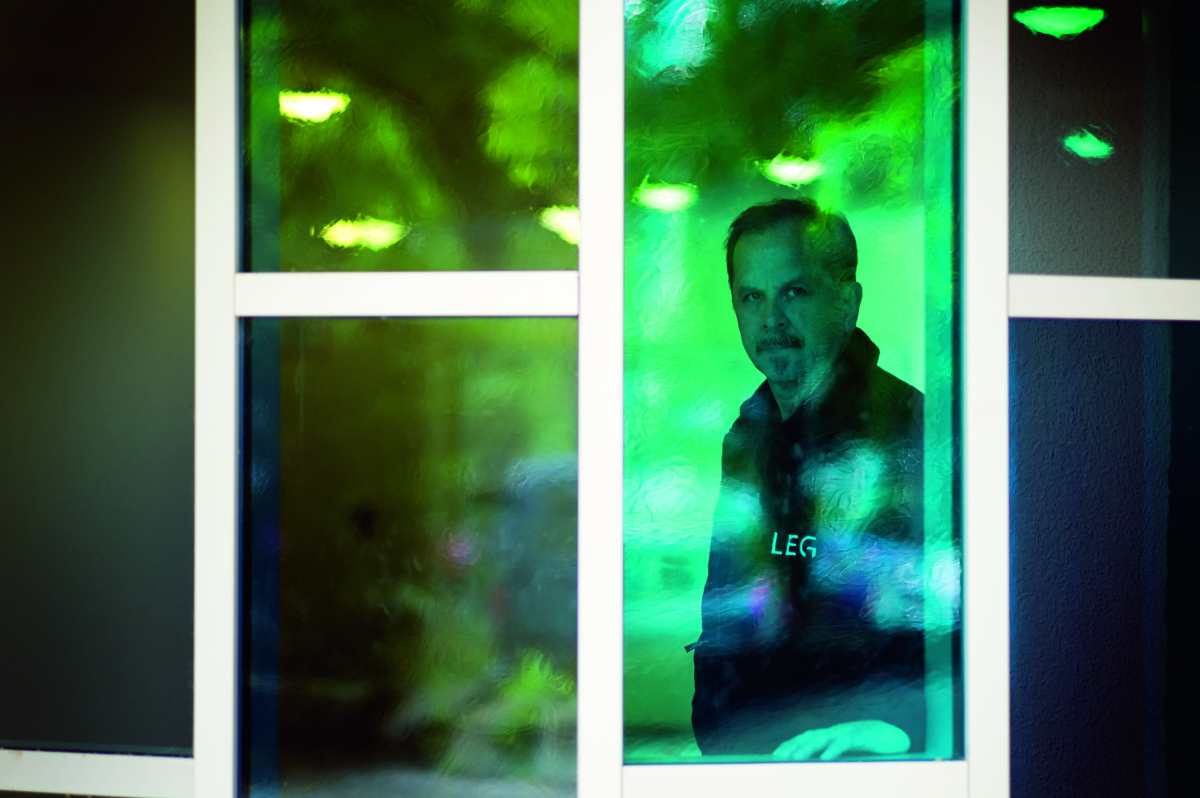

Man kann eine Siedlung schön renovieren, aber sie wird nicht von allein so schön bleiben. Deshalb gibt es im Clarenberg Hauswarte, Concierges genannt, und auch weil, wie Andrea Kirchner sagt, „die Mieter einen Ansprechpartner vor Ort wollen. Das ist allen ganz wichtig.“ Im Clarenberg sind das Kenan Savas, der seit elf Jahren im Viertel arbeitet, und Veysel Kücükkart, der seit sieben Jahren dabei ist. Die beiden Concierges sitzen manchmal in einer Loge in der Eingangshalle eines Hauses, meist sind sie aber unterwegs und dann per Handy erreichbar. Ab acht Uhr erledigen sie kleinere Reparaturen, helfen den Mietern bei Problemen, zeigen Interessenten freie Wohnungen, kümmern sich. Und nachmittags gehen sie durch die Häuser und über das Gelände, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist.

Bevor die Rundgänge im Jahr 2000 begannen, gab es im Clarenberg dunkle Ecken, die viele Mieter verunsicherten, in den Kellern und Treppenhäusern waren Junkies und Obdachlose unterwegs. Die Concierges machten ihre Runden anfangs nur mit Security-Leuten. Gestandene Männer mit Begleiter – man kann sich vorstellen, wie sich eine ältere Dame fühlte, die aus dem Keller Einmachgläser holen wollte. Doch es ging nicht nur um „Angsträume“, sagt Veysel Kücükkart.

„Früher haben die Leute einfach alles irgendwo hingeschmissen, das war normal. Das hat sich erst nach und nach geändert. Mit Sperrmüll etwa gibt es mittlerweile selten Probleme.“

Die Armut wird von Menschen, die sie nie erlebt haben, gern romantisiert, aber in Wirklichkeit ist nicht jeder Arme ein weiser Mensch, den unglückliche Umstände ins Elend gestürzt haben. Neben einer überwältigend großen Mehrheit, mit der man gut leben kann, gibt es, wie in jeder Einkommensklasse, einige Leute, die man selbst bei freundlichster Betrachtung als asozial bezeichnen muss – nur dass ihr Wirken, im Gegensatz zu den Asozialen unter den Besserverdienenden, meist auf das eigene Viertel beschränkt bleibt: Müll aus dem Fenster schmeißen, Sperrmüll vor die Tür stellen, Streit suchen, rumbrüllen, nachts rumlärmen.

Kleinkram, sicher. Doch solche Kleinigkeiten können laut der aus den USA stammenden „Broken Windows“-Theorie zu weiteren Störungen oder Zerstörungen führen und schließlich sogar zur vollständigen Verwahrlosung ganzer Stadtteile. In den Vereinigten Staaten wurde dagegen die „Zero Tolerance“-Methode entwickelt, die Nulltoleranzstrategie, bei der jedes kleinste Vergehen polizeilich verfolgt wird. In Deutschland geht man weniger aggressiv miteinander um, aber auch hier ist der langsame Verfall durch Nachlässigkeit ein Thema.

Die Leute wohnen gern hier

Im Clarenberg ist es im Vergleich zu früher sehr ruhig. Das Wort „Luxusprobleme“ fällt. Manchmal liegt im Treppenhaus Müll. Dann versuchen die Concierges herauszufinden, wer ihn hingeschmissen hat, und sprechen mit dem Betreffenden. Oder auf dem Parkplatz steht ein abgemeldetes Auto: Dafür gibt es Aufkleber, die dem Besitzer drei Wochen einräumen, um es zu entfernen. „Wenn dann einer sagt, ich will den Wagen nächsten Monat anmelden, ist das aber natürlich auch in Ordnung“, erklärt Kenan Savas.

„Es gibt wenig Graffiti“, sagt der 52-Jährige, „und die Anlagen sind sauber, weil die Leute hier gern wohnen ihr Umfeld achten.“ Und die Kriminalität? War schon früher eher gefühlt als real. „Ich habe mal auf einer Veranstaltung einen Professor gehört, der meinte, dass Clarenberg der ärmste Stadtteil in Dortmund ist – und der mit der niedrigsten Kriminalität. Darauf war ich richtig stolz.“

So geht es voran. Am Anfang war der Clarenberg eine gute Adresse. Dann ging es bergab, nicht zuletzt durch die Fehlbelegungsabgabe, die in der ganzen Republik Großsiedlungen ruiniert hat: Mieter einer staatlich geförderten Wohnung mussten ab einer bestimmten Einkommenshöhe eine „Ausgleichszahlung“ leisten, was dazu führte, dass sie in teurere Viertel zogen, weil die plötzlich gar nicht mehr so teuer wirkten – und die sozial Schwachen blieben unter sich. Inzwischen ist diese Abgabe in vielen Bundesländern längst wieder abgeschafft worden, doch die soziale Mischung von einst ist für immer verloren. Im Clarenberg geht es trotzdem wieder aufwärts – weil man damit Geld verdienen kann.

Miteinander reden wie Menschen

„Unser Engagement ist ein Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung, aber es nützt natürlich auch uns selbst“, erklärt Manfred Neuhöfer, Leiter der Unternehmenskommunikation der LEG und seit 17 Jahren in der Wohnungswirtschaft tätig. „Es dient der Kundenbindung. Denn wie überall gilt auch bei uns: Der teuerste Kunde ist der verlorene Kunde. Der zufriedene Kunde dagegen ist ein wichtiger Vertriebspartner, weil wir fast jede dritte Wohnung über mündliche Empfehlungen vermieten.“

Neuhöfer ist ein geschmeidiger Gesprächspartner, wie man es von einem Kommunikationsexperten erwarten kann, aber seine Ruhe beruht wohl auch darauf, dass er weiß, dass sein Unternehmen erfolgreich und sozial ist. Oder besser gesagt: anständig. Vermutlich sogar erfolgreich, weil anständig. Die LEG hat in ihren Siedlungen quer durch Nordrhein-Westfalen Mieter, die viele nicht wollen – Arbeiter, Bezieher von Transferleistungen, 25 Prozent der Kunden haben einen Migrationshintergrund – aber sie behandelt sie, wie man Kunden eben behandelt: so gut es geht. Wenn etwas kaputt ist, wird es schnell repariert. Häuser werden schön gemacht, weil die Leute schöne Häuser möchten – und man sie so besser vermieten kann. Und wenn mal kein Geld da ist? Dann wird darüber geredet. Wie unter Menschen.

Auch mal an die Hand nehmen

„Wenn die Miete nicht kommt“, erklärt Andrea Kirchner das Forderungsmanagement ihrer Firma, „schicken wir erst mal automatisch eine Mahnung raus. Aber wenn das Geld nach einiger Zeit immer noch nicht da ist, rufen wir an oder der Hauswart geht vorbei, um zu schauen, was los ist. Viele Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten schämen sich, manche öffnen auch ihre Post nicht mehr. Doch wenn einer, den diese Mieter kennen, fragt ‚Wie können wir helfen?‘, dann bringt das was.“

Oft gibt es Probleme mit den Behörden, die Leute scheitern an den Formularen oder wissen gar nicht, wo sie hinmüssen. Oder ein Paar trennt sich, und der Mann hat sich immer ums Geld gekümmert. Da gibt es Fälle, wo die Frau mit den Kindern allein zurückbleibt und am Anfang nicht mal weiß, dass sie Schulden hat, weil der Mann die Post abgefangen hat. Da muss man jemanden auch mal an die Hand nehmen. Oder die Wohnung liegt ein paar Euro über dem Hartz-IV-Rahmen, sodass ein langjähriger Mieter deswegen umziehen müsste. Dann senkt die LEG im Einzelfall auch schon mal die Miete um eine kleine Summe, um den Kunden zu halten und die Vorgaben der Behörde zu erfüllen. Denn gerade langjährige Mieter sind meist sehr gute Mieter.

„Wenn gar nichts mehr geht, sprechen wir natürlich fristlose Kündigungen aus“, sagt Andrea Kirchner. „Aber die geben wir auch nicht gleich in die Zwangsräumung. Wir warten erst mal ab, und oft werden dann viele noch wach und reagieren endlich. Das ist alles sinnvoll, weil man so Leerstände vermeidet. Außerdem verursacht jede Neuvermietung Kosten. Selbstverständlich wollen wir die uns zustehenden Mieten. Aber wir reden mit den Leuten.“ Das ist der Trick, könnte man sagen. Miteinander zu sprechen. Aber das ist noch nicht alles.

Rund zehn Minuten läuft man vom Clarenberg zum Phoenix-See. Der künstliche See ist das Herz von Dortmunds neuem Vorzeigequartier – und zufällig profitiert die Siedlung davon. Das macht den Clarenberg noch ein wenig attraktiver, sicher. Aber das ist nicht der entscheidende Grund, warum Frau Lessing, Frau Braun und Frau Ludwig hier leben.

„Den Laden, in dem wir unsere Kurse machen, bekommen wir umsonst“, sagt Frau Lessing in ihrer schönen Wohnung im sechsten Stock. „Da zahlen wir keine Heizung oder Strom. Das wurde schon von der Ruhr-Lippe gefördert. Auch um zueinander zu finden, sage ich mal. Erst haben wir Aquarelle gemalt, aber irgendwann hatten davon alle genug. Jetzt machen wir immer was anderes. So lief das über die Jahre. Und mittlerweile haben sich daraus Freundschaften entwickelt.“ Und das, das ist der Trick.

Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.