Raumfahrtindustrie in Bremen

Zu den Sternen!

1. Schwerelos in Bremen

Forscher, Firmen und kontrollierte Abstürze im freien Fall.

Vermutlich dachte er nicht im Traum daran, doch als der russische Kosmonaut Juri Gagarin im April 1961 als erster Mensch durchs All kurvte, befeuerte er in der Freien Hansestadt Bremen eine bis heute ununterbrochene Kettenreaktion. Rund 300 Kilometer unter seinen Füßen kamen in jenen Tagen Vertreter der Flugzeughersteller Focke-Wulf und Weserflug sowie die Hamburger Flugzeugbau zusammen, die wie Gagarin hoch hinaus und sich in der Raumfahrt versuchen wollten. „Nachdem die bayerischen Flugzeugbauer bereits seit 1959 an einem eigenen Raketenprogramm arbeiteten, wollten wir dem Süden nicht das Feld überlassen”, erinnert sich Manfred Fuchs, einer der ersten Bremer All-Aktivisten, heute Aufsichtsrat des Satellitenbauers OHB System AG.

Die Hanseaten ließen ihren hochfliegenden Plänen Taten folgen. Ihr Gemeinschaftsunternehmen mit dem nüchternen Namen Entwicklungsring Nord (ERNO) bildete die Basis für eine Branche, die in Bremen heute 2000 Menschen beschäftigt und als Deutschlands wichtigstes Zentrum für die bemannte Raumfahrt gilt. Neben der ERNO-Nachfolgerin Astrium, die am Flughafen Teile der Ariane-Trägerraketen fertigt und das Weltraumlabor Columbus versorgt, baut der Shooting-Star OHB erfolgreich Satelliten aller Art. Und drum herum forscht, fertigt und fliegt ein quicklebendiges Cluster an Fachleuten und Forschungsinstituten mit Fokus Weltall.

Verantwortlich dafür ist unter anderem ein gut zwei Meter hoher, mülltonnenähnlicher Zylinder. Tag für Tag wird das Aluminiumbehältnis mit Hightech-Testgerät befüllt, sorgfältig verschlossen und mit etwa 170 Kilometern pro Stunde hoch in die Luft gejagt. Durchschnittshanseaten bekommen von dem Spektakel wenig mit, denn es vollzieht sich im hermetisch abgeriegelten Stahlzylinder des Bremer Fallturms. In dem 146 Meter hohen Obelisken, der 1990 wie ein überdimensionaler Speer ins Univiertel gerammt wurde und schnell zum Symbol des Bremer Raumfahrtclusters avancierte, lässt sich ein auf der Erde sehr seltener Zustand erzeugen: sekundenlange Schwerelosigkeit.

Knapp zehn Sekunden dieses kostbaren Zustands reichen Physikern, um beispielsweise die Brenneigenschaften von Biokraftstoffen oder das Verhalten von Werkstoffen im Weltall zu erproben. Andere buchen Fallturmflüge, um Grundsätzlicherem nachzuspüren. An diesem Tag sind es Astrophysiker der Universität Duisburg-Essen, die hier die Zusammenballung von Materie im All und damit die Ursprünge unseres Sonnensystems simulieren.

„Torsten, wir koppeln ab!“, gibt einer im Kontrollraum das Kommando. Dann wird im Fuß des Fallturms die Aluminiumkapsel ausgelöst und Richtung Orbit katapultiert. Auf den Monitoren des Kontrollraums lässt sich verfolgen, wie die Kapsel in 4,74 Sekunden erst bis zur Spitze des luftleeren Stahlzylinders rast, um in der gleichen Zeit wieder abwärts zu sausen und in einen zehn Meter hohen, mit Styroporkügelchen gefüllten Abbremsbehälter einzutauchen. Schwereloser ist man nirgends sonst auf der Erde.

Abgeworben und angelernt

„Wir sind nicht nur besser als vergleichbare Falltürme in den USA und China, sondern sogar näher an völliger Schwerelosigkeit als auf der Raumstation ISS“, sagt Peter von Kampen, Kaufmännischer Geschäftsführer des Fallturm-Betreibers ZARM – Zentrum für Angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation. Bremens kontrollierte Abstürze sind mittlerweile so begehrt, dass die Fallturmherren „Überlast fliegen“ müssen, wie es im Fachjargon heißt. Deshalb bleibt auch nur wenig Zeit für Umtrünke in der verglasten Turmspitzenbar, von der aus man einen weiten Blick über das Bremer Raumfahrtcluster genießt.

Im Südwesten lässt sich bei gutem Wetter die Airport City mit dem EADS-Gelände und den rund 1000 Astrium-Angestellten ausmachen. Weserabwärts liegt das Einkaufszentrum „Waterfront“, das früher mal „Space Park“ hieß und als eine der wenigen abgestürzten Bremer Weltraumaktivitäten gilt. Gleich zu Füßen des Turms forscht das Institut für Raumfahrtsysteme des DLR an Explorations-, Navigations- und Regelungssystemen, während man im benachbarten Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Roboter für den Weltraumeinsatz ausstattet. Für kontinuierlichen Technikernachwuchs sorgt der vertiefende Studienschwerpunkt „Produktionstechnik in der Luft- und Raumfahrt“ an der nahe gelegenen Universität. Noch früher setzt das Oberstufenprofil Luft- und Raumfahrt (GymProLur) an, mit dem Bremer Gymnasiasten bereits zur Schulzeit auf hochfliegende Karrieren einschwenken können.

Nach Berechnungen der städtischen Wirtschaftsförderung verfügt der kleine Stadtstaat inzwischen über das „höchste Weltraum-Know-how pro Kopf in Deutschland.“ Und wie bei vielen Clustern war es eine glückliche Mischung aus Wagemut, Zufall und ein paar richtigen Entscheidungen, die seine Entstehung erst möglich machten.

Die Bremer ERNO hatte sich zunächst auf die Entwicklung unbemannter Trägerraketen spezialisiert, bevor sie 1974 den Auftrag zum Bau des Weltraumlabors Spacelab erhielt. „Als wir den Auftrag ergatterten, mussten wir erst mal bei US-Raumfahrtfirmen Spezialisten abwerben, die uns bemannte Raumfahrt beibrachten“, sagt Michael Menking, Leiter des Bremer Astrium-Standortes. 22-mal war das Bremer Raumlabor, das heute außer Dienst ist und in einem Hangar ausgestellt wird, im Weltraum unterwegs. Und die Hanseaten erwiesen sich im Abwerben und Anlernen über die Zeit als so gut, dass sie auch den 880 Millionen Euro schweren Folgeauftrag für den Spacelab-Nachfolger Columbus erhielten. Seit 2008 ist er Teil der Internationalen Raumstation ISS, gewartet und versorgt wird er von Bremen aus.

Indirekt verdanken die bremischen Raumfahrer ihren Aufstieg auch dem traurigen Niedergang der hanseatischen Schiffbauer. „Nachdem 1983 die Großwerft AG Weser schließen musste und Tausende Werftarbeiter ihre Arbeit verloren, stand die Stadt vor der Frage, wo in Bremen Wachstum herkommen könne“, sagt ZARM-Geschäftsführer von Kampen. „Und eine Antwort lautete: in der Raumfahrtforschung.“ Mitten in der Schifffahrtskrise warb deshalb Professor Hans J. Rath, der im September 2012 verstorbene Gründer des ZARM-Instituts, für den Bau eines Fallturms. Und es gelang dem Strömungsforscher tatsächlich, bei Bund, Land und ERNO 24 Millionen D-Mark für den Bau seines buchstäblich herausragenden Labors einzuwerben. Heute ist der Turm ein echter Renner – und die Raumfahrt wichtiger Arbeitgeber für Hochqualifizierte vor Ort. Rath, ein ebenso passionierter Maschinenbauer wie Hobbymaler, dessen Malereien die Wände des Fallturms noch heute zieren, war der richtige Mann zur perfekten Zeit am passenden Ort – und seine Initiative der Katalysator für ein Netz aus Wirtschaft und Wissenschaft, das sich heute munter befeuert und befruchtet.

Das ZARM entwickelte zum Beispiel seinen Minisatelliten BREM-SAT gemeinsam mit der OHB, deren Aufsichtsrat Fuchs auch zu den Mitgliedern des ZARM-Beirats zählt. Im Fallturm des Instituts erproben Raumfahrttechniker der Astrium Materialien und Komponenten, die sie an die OHB liefern – ihren ärgsten Konkurrenten.

„Bremen ist klein und unsere Branche noch kleiner“, sagt OHB-Vorstand Fritz Merkle, „da läuft man sich im Laufe seines Berufslebens nicht nur zweimal, sondern mindestens vier-, fünfmal über den Weg und ist daher gut beraten, miteinander zu kooperieren.“ Für Kommunikation und Kooperation sorgen auch Konferenzen wie der „International Astronautical Congress“, die das ZARM vor neun Jahren in die Stadt holte. Zur Tagung des „Committee on Space Research“ kamen 2010 mehrere Tausend Experten an die Weser.

Was dem Bremer Raumfahrtstandort noch fehlt? „Ein zweiter, schnellerer Fallturm“, meint Peter von Kampen. Gewiss, das sei ein hochfliegender Wunsch. Aber Ideen wie diese hätten sich in Bremen ja schließlich schon häufiger erfüllt.

2. Die galaktischen Kuriere

Astrium tut, was ein Logistiker eben so tut – aber im Weltraum.

Michael Menking hat in seinem Leben schon vieles erlebt – auch emotionale Momente. Der 48-jährige kräftige Mann, gestandener Ingenieur und erfahrener Manager, wurde zum Chef einer 1000-Mitarbeiter-Firma ernannt, war bei der Geburt einer Tochter und eines Sohnes dabei. Und dennoch, sagt Menking, gebe es für ihn noch immer diese frösteligen und atemberaubenden Gänsehaut-Situationen, die einen Moment lang alles bisher Dagewesene in den Schatten stellten.

Als vor fünf Jahren ein von seinen Leuten konstruierter Materialtransporter 421.000 Meter über ihm an der Internationalen Raumstation ISS anlegte, war es ein solcher Moment. „Sie müssen sich das so vorstellen“, sagt Menking, der gern und laut lacht. „Da dockt ein 20-Tonnen-Fahrzeug von der Größe eines Londoner Stadtbusses, das man nie zuvor erprobt hat, an die Rückseite einer 400 Tonnen schweren Raumstation an – und das alles bei einer Geschwindigkeit von 28 600 Stundenkilometern und mit einer Präzision von 10 Millimetern. Irre! Blutdruck in Höchstregionen.“

Acht Jahre lang hatten seine Kollegen zuvor an dem Weltraumtransporter gezeichnet, konstruiert und gebaut. Dann der Jungfernflug, quälend lange sahen die Ingenieure auf ihren Monitoren nur Daten. Und plötzlich, endlich!, auf den Bildern, die die ISS zur Erde funkte, die Ansichten ihres ankommenden Materialtransporters: „Das, wofür wir acht Jahre lang gekämpft hatten, im perfekten Anflug! Dann das Andocken. Verriegeln. Das Öffnen der Luke ... es war Wahnsinn“, sagt Menking.

Er seufzt bei der Erinnerung. „Wenn einen so etwas emotional nicht mitnimmt, sollte man sich vermutlich einen anderen Job suchen.“

Dass der promovierte Ingenieur immer wieder solche Momente erlebt, liegt an der Rolle seines Unternehmens. Die Bremer Astrium, eine Niederlassung des Weltraumkonzerns Astrium (17.000 Mitarbeiter, knapp fünf Milliarden Euro Umsatz), der sich über viele Fusionen und Umbenennungen aus dem Raumfahrtpionier ERNO entwickelt hat und heute zum Luft- und Raumfahrtkonzern EADS gehört, ist so etwas wie ein galaktischer Fuhrunternehmer.

Auf dem EADS-Gelände am Bremer Flughafen konstruieren Menkings Mitarbeiter unter anderem Oberstufen für Ariane-Raketen, die alle paar Wochen vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana Satelliten ins All bringen. Sie bauen jene ATV genannten Materialtransporter, die die Internationale Raumstation ISS mit Treib- und Sauerstoff, Nahrung und Ausrüstung versorgen und auf dem Rückweg den Müll der Raumstation mitnehmen, um gemeinsam mit ihm in der Atmosphäre zu verglühen. Und weil nicht alle Raumfahrer dort oben so sorgsam saubermachen wie die Bremer, könnte auf Menkings Mitarbeiter demnächst noch eine weitere Aufgabe zukommen: die einer orbitalen Müllabfuhr.

„Die wachsende Schrottmenge im All“, sagt Menking kopfschüttelnd, „wird uns künftig alle sehr beschäftigen. Genauer gesagt: Sie tut es schon heute Tag für Tag.“ Vor allem durch den begehrten geostationären Orbit – jener knapp 36.000 Kilometer hohen Sphäre, in der Telekommunikationssatelliten postiert werden – taumeln zahllose ausgediente Satellitenteile, die niemandem mehr nützen, aber viele gefährden. Erst im Februar 2009 kollidierte ein amerikanischer Iridium-Satellit mit einem ausgemusterten russischen Militärsatelliten zu einer gewaltigen Trümmerwolke. Fast monatlich kommen frische Müll-Objekte hinzu, schließlich traktieren mittlerweile rund 2500 Satelliten den Orbit mit ihren Hinterlassenschaften.

„Bei Raketenstarts wird sofort alles abgetrennt, was nicht mehr gebraucht wird, denn Ballast schmälert die Leistung“, erklärt Menking. Der abgeworfene Abfall aber behindert den nachfolgenden Verkehr – und zwingt etwa die Internationale Raumstation ISS immer wieder zu aufwendigen Ausweichmanövern. Mit dem System DEOS (Deutsche Orbitale Servicing Mission) arbeitet Astrium deshalb gerade an einer Art Entsorgungsunternehmen, das dort ein wenig Ordnung schaffen könnte.

Gleichzeitig wollen die Bremer Raumfahrttechniker dafür sorgen, dass künftig weniger Abfall im All anfällt. Das entsprechende Projekt heißt „Ariane 5 ME“ und ist ein Kind von Andreas Juhls. Juhls, 44 Jahre alt, ist Luft- und Raumfahrttechniker, er trägt einen kantigen Bürstenhaarschnitt und um den Hals ein Schlüsselband mit dem Aufdruck „Failure is no option.“ Das Band stammt von der NASA, der Spruch könnte aber genauso gut fürs Ariane-Programm stehen. Denn das europäische Raketenprogramm, erklärt Juhls stolz, „ist das erfolgreichste kommerzielle Trägersystem für Kommunikationssatelliten. In 2012 hatten wir bereits mehr als 50 erfolgreiche Starts in Folge.“

Rückstandsfreie Raketen

Drei weitere Ariane-Oberstufen, die irgendwann im Laufe des Jahres 2013 abgehen werden wie eine Rakete, setzen Juhls Kollegen gerade in einer der Astrium-Hallen zusammen. Mit ihren Werkbänken, Werkzeugwagen und Claas-Montageinseln wirkt die Halle wie eine großzügige Schrauberwerkstatt, nur ohne Ölflecken, Radiogedudel und leicht bekleidete Blondinen an den Spindtüren.

Sobald sie fertig sind, werden die 17 Meter hohen Raketen-Vorstufen per Spezialcontainer von der Airport-City zum Bremer Hafen transportiert, wofür jedes Mal mehrere Stromtrassen abgeschaltet und Bahnlinien gesperrt werden müssen. Per Schiff bringt man sie dann über den Atlantik nach Kourou, wo sie mit weiteren Ariane-Bauteilen zusammengesetzt und startklar gemacht werden. Ihre tatsächliche Flugzeit wird dann ziemlich genau 30 Minuten betragen, bevor sie ihre Satellitenfracht absetzen und sich ebenfalls in Weltraummüll verwandeln werden.

Mit der kommenden Generation der Ariane sei aber Schluss mit dem Schrott, erklärt Juhls. Die Ariane 5 ME (für Midlife Evolution) werde nämlich nicht nur zwei Tonnen zusätzlicher Satellitenlast tragen können, sondern sich auch im Orbit mehrfach zünden lassen. „Damit können wir die Oberstufe kontrolliert zurückbringen und sie beim Eintritt in die Atmosphäre vollständig verglühen lassen.“ Wie aber startet man ein Triebwerk in der Schwerelosigkeit? Das sei gar nicht so einfach, erklärt der Fachmann, schließlich schwappe der Treibstoff im Weltall frei durch den Tank. Wie man ihn dennoch zur Neuzündung der Triebwerksdüse bewege, hätten seine Kollegen erfolgreich im Fallturm des ZARM getestet. Laufe alles nach Plan, könnte 2017/2018 die erste rückstandsfreie Ariane-Rakete ins All starten.

Davon würde auch die Raumstation ISS profitieren, deren Raumlabor Astrium mit einem 170-köpfigen „Operation and Missions“-Team betreut. Wo sich die ISS befindet, kann das Team sekundengenau in dem mit Monitoren gespickten Kontrollraum verfolgen. Auf einem Bildschirm ist zu sehen, dass die Station gerade mit einer Geschwindigkeit von 27 585 Kilometern pro Stunde über die Bretagne brettert. Auf einem anderen Schirm flimmern Live-Bilder von Raumstation und Erde. Ein dritter Monitor zeigt das aktuelle Tagesprogramm der ISS-Astronauten: Punkt 13 Uhr Greenwich Mean Time (GMT), also westeuropäischer Zeit, gibt's heute im Orbit Mittag. Den Rest des Tages steht neben Experimenten vor allem „Exercise“ auf dem Programm, weil in der Schwerelosigkeit die Muskeln extrem schnell verkümmern.

Gerade dieser Umstand, erklärt Michael Menking, sei für die medizinische Forschung höchst interessant. „Astronauten leiden im All unter Osteoporose, die sich auf der Erde aber wieder zurückbildet. Bei irdischen Patienten hingegen tut sie das nicht. Warum?“ Auch zu dieser Frage könnte die Raumstation Antworten liefern. Mehr als 1000 verschiedene Experimente hat die ISS-Crew bislang vollendet, nicht wenige von ihnen übrigens mit Vorversuchen im Bremer Fallturm.

Ähnlich interessante Erkenntnisse, da ist sich Menking sicher, erwarten die Menschheit auf dem Mond. Im Auftrag der Europäischen Weltraumbehörde ESA haben Astrium-Ingenieure deshalb in den vergangenen Monaten eine unbemannte europäische Mondfähre konstruiert, die selbsttätig auf dem Erdtrabanten aufsetzen könnte und damit der erste Bremer auf dem Mond wäre. „Bisherige Mondmissionen sind meist in Äquatornähe gelandet“, sagt Menking, „über die Polregionen des Mondes hingegen wissen wir sehr wenig. Deshalb wollen wir da hin.“

Ein Gänsehaut-Moment

Unglücklicherweise haben sich einige große Mitgliedsstaaten der ESA angesichts der Euro-Krise nicht zu einer europäischen Mondpreis-Mission durchringen können. Und selbst für den Fall, dass der sogenannte Lunar Lander eines Tages doch noch Fahrt aufnähme, erwarten die Mondfähre gewaltige Probleme, denn von den lunaren Polregionen existiert keinerlei Kartenmaterial. Vor ihrer Landung müsste die Mondfähre also zunächst einmal wochenlang um den Erdtrabanten kreisen und das Gelände kartografieren.

Mit beginnendem Sinkflug blieben ihr dann noch ganze 90 Sekunden, um einen geeigneten Landeplatz auszuspähen und sicher zwischen Kratern und Gestein aufzusetzen. „Alles vollautomatisch und rechnergesteuert – für Funkverkehr und manuelle Steuermanöver von der Erde bliebe gar keine Zeit“, erklärt Menking. Mit anderen Worten: In dieser Phase könnten seine Ingenieure und Techniker nur noch beten, dass ihre Annahmen stimmen, ihre Technik funktioniert und Lunar Lander nicht wie ein betrunkener Roboter ins Mondgestein abkippt.

Diese anderthalb Minuten würden also über den Sinn jahrelanger Arbeit und rund 500 Millionen Euro Investment, über grandiosen Triumph oder totales Scheitern entscheiden. Es wäre, so viel ist sicher, einer der wirklich großen Bremer Gänsehaut-Momente.

3. Sparfüchse im Weltraum

Ein Familienunternehmen erobert das Universum.

Die Techniker auf der anderen Seite des Panzerglases tragen Schutzhäubchen und hygienische Schuhüberzieher, der Zugang zu den hochmodernen Fertigungshallen ist Firmenfremden verboten, das Fotografieren sowieso. „Unser Auftraggeber will es so“, sagt Pressesprecher Steffen Leuthold und zuckt entschuldigend mit den Schultern. Der Auftraggeber, das ist die Europäische Weltraumbehörde ESA, die bei dem Bremer Raumfahrttechnologiehersteller OHB insgesamt 22 Satelliten des künftigen europäischen Navigationssystems Galileo geordert hat. Stückpreis: knapp 37,5 Millionen Euro. Die gefrierschrankgroßen Quader, die jenseits des Panzerglases gerade mit Hochtechnologie bestückt werden, sind zusammengenommen also mehr als eine Dreiviertelmilliarde Euro wert.

Es zählt zu den kleinen Wundern des Raumfahrtstandortes Bremen, dass dieser Riesenauftrag nicht bei der EADS-Tochter Astrium, sondern bei der ungleich kleineren OHB gelandet ist. Die 2400-Mitarbeiter-Firma, bis heute in Händen ihrer Gründerfamilie, gilt in der Raumfahrtszene als Unikum. Gründerin und Aufsichtsrätin Christa Fuchs ist 75 Jahre alt und bei der OHB zuständig für die Finanzen. Ihr nahezu gleichaltriger Gatte Manfred beaufsichtigt die auf Satellitenbau spezialisierte Tochterfirma OHB System AG. Geführt werden beide Unternehmen von Sohn Marco. Der Jurist, Jahrgang 1962, ist im Nebenberuf auch Honorarkonsul Italiens, sein Vater jener Kasachstans, was erklärt, weshalb vor dem gläsern-kühlen OHB-Gebäude an der Bremer Universitätsallee die kasachische und die italienische Flagge im Herbstwind wehen.

Auf Besucher wirkt das alles ebenso kurios wie der Grund, der später als Auslöser für den rasanten Aufstieg des Familienunternehmens genannt werden wird: Langeweile. Gut 30 Jahre ist das jetzt her. Bei Familie Fuchs waren die Kinder aus dem Haus, und Christa Fuchs, eine gelernte Kauffrau, war auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Als sie von einer kleinen Firma namens Otto Hydraulik Bremen (OHB) erfuhr, die einen Nachfolger suchte, griff die Mittvierzigerin kurzerhand zu.

Was das Unternehmen genau machte, habe sie damals gar nicht so interessiert, sagt die Unternehmerin heute. Sie wollte einfach wieder etwas tun, ganz egal was. „Es hätte auch ein Woll-Laden sein können.“ Tatsächlich fertigte die Fünf-Mann-Werkstatt hauptsächlich Wagenheber für die Bundeswehr. Das änderte sich, als Manfred Fuchs, damals Ressortchef bei ERNO und einer der Väter des Columbus-Labors, seinen Konzernjob kündigte, um in den Betrieb seiner Frau einzusteigen. Von dem schwerfälligen Raumfahrtkonzern brachte der Luftfahrtingenieur einen Gedanken mit, der nicht nur die OHB, sondern die gesamte deutsche Satellitentechnik verändern sollte.

Kleiner, aber nicht schöner

„In der Raumfahrt galt damals das 'Je größer, desto besser'-Prinzip“, erklärt OHB-Vorstand Fritz Merkle, der seit zwölf Jahren für das Familienunternehmen arbeitet. Satelliten hätten es seinerzeit auf ein Gewicht von bis zu acht Tonnen und die Ausmaße eines Omnibusses gebracht. „Wenn ein solches mit Technologie vollgepacktes Monster mal abgestürzt wäre, wäre gleich eine Milliarde verloren gewesen.“ Die Idee der Fuchsens bestand darin, anstelle eines einzelnen Monsters lieber eine Flotte kleinerer und billigerer Satelliten auf die Reise zu schicken. Nach dem Motto: Geteilter Schaden ist halber Schaden.

Nachdem sie sich zunächst mit Forschungskapseln für Weltraumexperimente einen Namen gemacht hatten, erprobten die Unternehmer Fuchs ihren Ansatz erstmals mit dem System SAR-Lupe. SAR-Lupe ist eine Kleinfamilie von Beobachtungssatelliten, die OHB im Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums seit 2001 konstruierte, um damit die Bundeswehr mit Satellitenbildern zu versorgen.

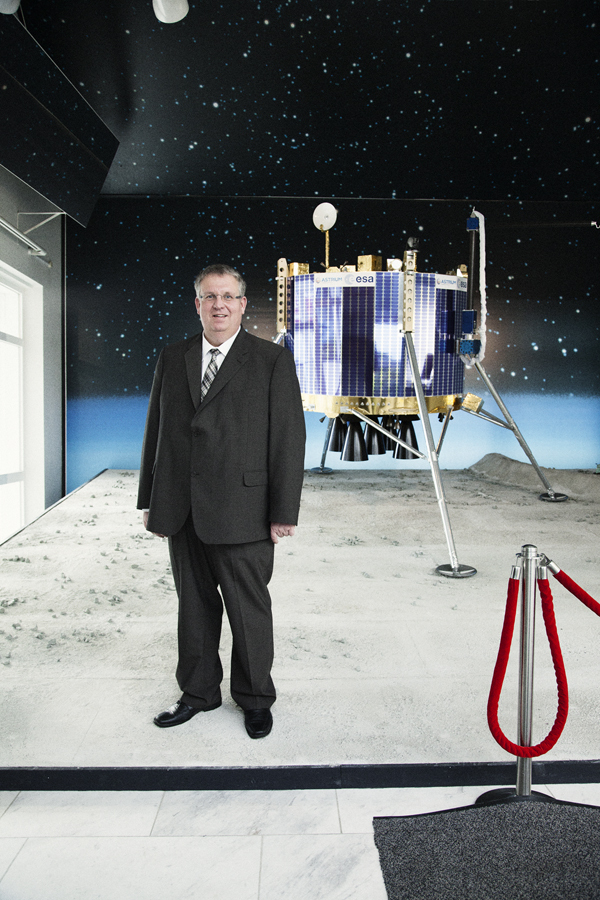

Auf SAR-Lupe folgte eine ganze Reihe weiterer Kommunikations-, Navigations-, Forschungs- und Beobachtungssatelliten, die heute im Foyer des OHB-Firmensitzes wie in einem Technikmuseum ausgestellt werden. Es ist eine kuriose Galerie künstlicher Himmelskörper, die schlagartig verdeutlicht, dass hoch oben im Orbit weder Ästhetik noch Aerodynamik zählen. Mit ihren kastigen Körpern, die mit geraffter Goldfolie und Spiralantennen beplankt sind, wirken die OHB-Satelliten eher wie Requisiten aus „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ denn wie millionenteure Hightech-Geräte.

In Wirklichkeit sind sie Zeugnisse einer konsequenten „Small is beautiful“-Denke, die Familie Fuchs bei der Satellitenentwicklung ebenso beherzigt hat wie beim Aufbau ihres Unternehmens. Während Konzerne oft nach der Devise 'Kosten plus Aufschlag' kalkulierten, frage OHB aus Prinzip: Mit welchem Preis gewinnen wir – und wie schaffen wir es, dass unsere Kosten darunterliegen? Das erzählt Stefan Lippautz, ein Raumfahrtexperte und Unternehmensberater, der das Unternehmen gut kennt. Er fügt hinzu. „OHB ist daher sehr wettbewerbsfähig.“

Beim Bieten um die erste Tranche des Galileo-Programms soll das Angebot des „Raumfahrt-Konzernschrecks“ (Wirtschaftswoche) rund 100 Millionen Euro unter dem der Konkurrenz gelegen haben. „Wir zahlen hier keine Konzerngehälter und halten damit die Allgemeinkosten so gering wie möglich“, erklärt Pressesprecher Leuthold, der trotz des niedrigeren Gehaltsniveaus gar nicht unzufrieden wirkt.

Wikileaks in Bremen

So wuchs auf schlanke Weise die einstige Klitsche zu Europas drittgrößtem Raumfahrtkonzern, der sich en passant von „Otto Hydraulik Bremen“ in „Orbitale Hochtechnologie Bremen“ umtaufte. Mit seiner Konzerntochter MT Aerospace ist OHB (556 Millionen Euro Umsatz) heute wichtigster deutscher Zulieferer des Ariane-Programms.

Zudem forscht das Unternehmen für die ESA am Projekt CarbonSat, das zu einem wichtigen Baustein des Klimaschutzes wachsen könnte. „Fünf Satelliten würden ausreichen, um die weltweite CO2- und Methankonzentration flächendeckend zu überwachen und den CO2-Zertifikatehandel objektiver zu gestalten“, erklärt OHB-Vorstand Merkle. Eine Bremer Ffamilie könnte auf diese Weise helfen, die Atmosphäre der Erde ein wenig sauberer zu halten.

Während im All alles galaktisch gut läuft, schlägt sich die OHB am Boden mit höchst irdischen Problemen herum. Erst sorgte eine Raumfahrttechnologie-Professur für Aufsehen, die das Unternehmen der Bremer Universität stiften wollte. Studenten und Professoren protestierten, weil eine Finanzierung durch ein Unternehmen, das auch von Rüstungsaufträgen lebe, gegen die Selbstverpflichtung der Bremer Universität zur rein friedlichen Forschung verstoße. Und dann stolperte Berry Smutny, damals Vorstandsvorsitzender der OHB System AG, über eine äußerst peinliche Enthüllung.

Smutny, der erst 18 Monate zuvor vom Konkurrenten Astrium zur OHB gekommen war, hatte sich im Oktober 2009 mit Angehörigen der Berliner US-Botschaft zu einem vertraulichen Gespräch getroffen. Dabei soll der OHB-Manager Frankreich ein „evil empire“ genannt und das europäische Satellitensystem Galileo als „dumme Idee“ bezeichnet haben, dessen Komplexität von den Europäern völlig unterschätzt werde. So stand es jedenfalls in einem Gesprächsbericht, den US-Boschafter Philip Murphy pflichtschuldig an seine Washingtoner Vorgesetzten schickte. Er konnte genauso wenig wie Smutny ahnen, dass dieser Bericht eines Tages über Wikileaks an die Öffentlichkeit gelangen würde.

Nach der Veröffentlichung der Botschaftsdepeschen musste OHB's wichtigster Angestellter zum Jahresanfang 2011 seine Sachen packen. An seiner Stelle rückte Marco Fuchs auf den Vorstandsposten an der Bremer Universitätsallee. Seitdem regeln die Bremer Raumfahrtfüchse ihre Familienangelegenheiten wieder so, wie sie es schon früher getan haben: unter sich.---