Der Laden brummt

Weißes Hemd und feiner Zwirn passen nicht zum 40-Tonner. Unvorstellbar, dass sich die beiden Herren, die da ins Fahrerhaus hinaufkrabbeln, nach Abschluss ihrer staubigen Etappe auf einem Autohof unters Trucker-Volk mischen, derbe Sprüche klopfend, der Bierkultur fröhnend, östliche Bekanntschaften suchend. Gepflegte Akademiker, die als Trucker unterwegs sind - das sind Simulanten. Christof Weber und Jochen Mast simulieren Trucker-Fahren. Auf einer insgesamt 5,2 Kilometer langen Spezialstrecke traktieren sie Lastkraftwagen in wenigen Wochen mit Belastungen, wie sie die Fahrzeuge im richtigen Leben nie auszuhalten haben. Ausgerechnet beim Praxistest der Mercedes-Benz-Lkw ist nichts echt - außer den zu testenden Trucks. Und den Vibrationen, die den zweigeschossigen Leitstand erzittern lassen, jedes Mal, wenn ein Laster auf einer der 14 Betonschleifen vorbeifährt. Jede Spur suggeriert dem Gefährt einen anderen Straßenbelag. Es gibt keines dieser Straßenprofile irgendwo in Wirklichkeit, sagen die Ingenieure. Eine Information, die das Gemüt nach einer Probefahrt wieder beruhigt. Denn zur Auswahl stehen Pest oder Cholera: afrikanischer Buckelpfad (Wellenberg und -tal), brasilianische Landstraße (schief, Pfützen am Wegesrand), heimtückische Autobahnausfahrt (Spurrillen in enger Kurve). Je nachdem, wo ein Kunde seine Laster einsetzen will, können die Ingenieure und ihre Testfahrer durchs Rundendrehen in der jeweiligen Möbiusschleife ausprobieren, an welchen Stellen der Lkw als Erstes in die Knie geht und somit Verstärkung braucht, um die werkseitig versprochene Ausdauer von 1,2 Millionen Kilometern zu erreichen. Gefahren wird, bis etwas kaputtgeht. Damit das nicht der Fahrer ist, wird nach einer Stunde ein berufsgenossenschaftlich angeordneter Fahrerwechsel fällig.

Diese Carrera-Bahn für Erwachsene ist, auch wenn Außenstehende vorm Zaun sie nur hören, das neue Aushängeschild des DaimlerChrysler-Werks in Wörth. Auf dem vor neugierigen Blicken abgeschirmten 555 000-Quadratmeter-Areal in der Pfalz wird seit August die Lkw-Generation des Konzerns für die Jahre ab 2012 getestet. Dank der Strecke, die im Sommer in Betrieb genommen wurde, kann das Firmenmarketing nun neben dem Superlativ "größtes Lkw-Montagewerk der Welt" auf einen Testweg verweisen, "der in dieser Kombination einmalig ist", wie Christof Weber mit Blick auf die Konkurrenten behauptet. Das neue "Entwicklungs- und Versuchszentrum" soll Kunden überzeugen, statt bei Man, Volvo, Scania, Iveco oder Daf lieber beim Marktführer zu kaufen.

So fiese Wege wie die furchtbare Innenstadt-Schlaglochpiste, nachgestellt durch ein Stakkato aus Bordsteinkanten, die das Fahrerhaus in wildes Schwanken bringen, haben Rechner entworfen. Das Ergebnis ist extrem grobschlächtig, das aber fein bis ins Detail. "Wir wollten die Betonplatten nicht auf den Zentimeter, sondern auf den Millimeter genau gelegt haben", sagt Jochen Mast. Das fiel der Tiefbau-Firma zunächst schwer. Denn so exakt, wie der "Betriebsfestigkeitserprobungsschlechtweg" angelegt wurde, werden Straßen nicht gebaut. Schon gar nicht die schlechten.

Dass hier Trucks im Zeitraffer gequält werden, ist Behörden zu verdanken, die in der Region offenbar in ähnlichem Tempo arbeiten wie die Ingenieure. Gerade mal zwei Jahre hat es gedauert vom Entschluss, die Strecke bauen zu wollen, bis die ersten Laster ihre Runden drehten. "Und das ohne böses Blut und ohne irgendwelche Gegen-Initiativen", sagt Werkleiter Martin Daum. Auch dem 47-jährigen Manager, der sechs Jahre für die Konzerntochter Freightliner in den USA gearbeitet hat und heute neben Wörth auch für die Werke in der Türkei und Brasilien verantwortlich zeichnet, ist ein gewisser Stolz anzumerken. "Das ist eine Rekordzeit, die ich von nirgendwoher sonst kenne", sagt er. Schon nach einem guten halben Jahr lag die Baugenehmigung für das Gelände vor, waren die rund 400 Felder und Obstwiesen gekauft. Jochen Mast zeigt eine Luftaufnahme. Richtig klein-klein, noch schön nach Pfälzer Erbrecht geteilte Parzellen.

Aus Äckern wird Industrie - und aus Wörth wird eine Stadt

Handtuchfelder. Mehr gab es lange nicht auf der "Wörther Insel", dem Flecken Land in einer ehemaligen Flussschleife des Rheins, auf dem heute eine gigantische, gut ein Kilometer lange Halle samt Begleitbeton steht. 1960 begann der neue Bürgermeister des Fischerdörfchens Wörth, ein Feld nach dem anderen aufzukaufen. Was Karl-Josef Stöffler vorschwebte, war industrielle Revolution. Industriearbeitsplätze sollten in der ländlichen Gegend, damals schon geplagt vom Niedergang des Tabakanbaus, für Wohlstand sorgen. Also machte sich der CDU-Mann auf den Weg nach Stuttgart und bot den Daimler-Benz-Chefs den Acker als Gewerbegebiet an, für 1,40 D-Mark den Quadratmeter. "Das war eine gigantische Fläche", sagt Daum. "Davon haben wir bei unserer Expansion lange profitiert." Erst recht das Dorf: Es wuchs mit dem Werk von 3500 Einwohner auf 18 000 und wurde 1979 zur Stadt. Erst viereinhalb Jahrzehnte nach dem ersten Spatenstich stieß die Produktionsstätte an ihre Grenzen und brauchte mehr Platz - für die Teststrecke.

Stöfflers Saat ist aufgegangen und steht im Sommer des Jahres 2007 in voller Blüte. Es herrscht Hochkonjunktur. Die rund 10 000 Mitarbeiter und die Fertigungsstraßen arbeiten an der Grenze der Kapazität. Täglich werden 410 Laster - das Produktionsmaximum - zusammengeschraubt, aber jeden Tag werden 480 neuebestellt. "Der Verkauf ist im Moment kein Problem", sagt Horst Schaub vom "Branchen-Informations-Center" des Werkes. Er gibt sich dennoch Mühe. Der 52-Jährige kennt fast jedes Detail der Produktpalette, denn er fährt und führt sie vor. Auf seinem Parkplatz direkt am Werkseingang stehen 150 verschiedene Lkw inklusive Aufbauten zum Vorzeigen: Feuerwehrauto, Holzfäller-Truck, Kühlfahrzeug, Schwertransporter, Müllkutsche. Intensive Probefahrten sind drin. Sei es in einer regulären Schicht der Stadtreinigung, sei es an der Seite eines demonstrativ einschlafenden Fahrers, dessen Truck mit 85 km/h auf einen Kleinbus zurast - bis eine neue sensorgesteuerte Abstandsbremse automatisch und brachial eingreift. Schaub erinnert sich gern ans Käseweiß der Gesichter, als er mal Journalisten in den Kleinbus gesetzt hatte. "Der reine Adrenalinschock." Angesichts der enormen Nachfrage sind solche Verkaufsargumente eigentlich unnötig, gesteht er. "Derzeit lautet unsere einzige Frage: Wie viel können wir produzieren?"

Warum kommen die nicht zu uns?

Engpässe hat es in Wörth auch früher schon gegeben, die ärgsten gleich zu Beginn, mitten im Wirtschaftswunder war Personal das größte Problem. "Es gab keine Pfälzer mehr, die wir ansprechen konnten", erinnert sich Hans Zechiel an den Eindruck akuter Personalnot. Der 76-jährige damalige Personalsachbearbeiter und spätere Personalleiter kam kurz nach Produktionsbeginn 1963 ins Werk und sollte so viele Mitarbeiter einstellen wie nur möglich. Jahresbedarf: mehr als 1000 Kollegen. Doch Samstag auf Samstag, als Zechiel im Büro auf Bewerber wartete, tauchten nur vereinzelt arbeitswillige Kandidaten auf. "Die Pfälzer fuhren an uns vorbei in die Betriebe nach Karlsruhe", hatte er beobachtet und im morgendlichen Pendelverkehr auf der Rheinbrücke akkurat bis zur Zahl 6000 gezählt: "Warum kommen die nicht zu uns?" Die Frage trieb Zechiel über Monate um.

Nun, zum einen lag es am Lohn. In Baden und Schwaben wurde mehr gezahlt als beim neu-pfälzischen Daimler. Zum anderen hätten die Landbewohner Hemmungen gehabt, bei einem Mercedes-Werk zum Vorstellungsgespräch zu gehen, sagt der einstige Personalleiter heute. Mercedes-Autos waren Statussymbole. Die Leute hätten sich geniert. Deshalb habe der Bürgermeister Stöffel in einer Versammlung gesagt: "Ich möchte nicht, dass ich eines Tages Vorwürfe höre, wenn da drübbe im Werk lauter Badener und Schwabe sitze als Meister und keine Pfälzer. Verschlaft nicht eure Chance!" Heute stammen 70 Prozent der Belegschaft aus Rheinland-Pfalz. Zehn Prozent reisen aus Baden-Württemberg an, 20 Prozent aus dem Elsass.

Die Staats-, Landes- und Dünkelgrenzen hat die Personalabteilung von Anfang an eingeebnet, durch einheitliche Löhne zum Beispiel oder indem sie auch konfessionslose Schulen am Ort verlangte. Trotzdem, der Anfang war mühsam: "Für Schwaben und Badener war es anfangs nicht leicht, in die Pfalz zum Arbeiten zu fahren", sagt Sabine Martin, Besucherführerin. "Benz war Baden, Daimler war Württemberg - da galt die Pfalz nicht gerade als erste Adresse. Diese interkulturelle Komponente ist nicht zu unterschätzen."

Per Anzeige warb die Fabrik vor allem in der Hinterpfalz und im benachbarten Elsass. Sie richtete 28 Buslinien ein, um die neue Arbeiterklasse auf den Dörfern einzusammeln und wieder heimzubringen. "Die Elsässer hatten den Vorteil, dass sie Deutsch sprachen und keine Übernachtung brauchten", sagt Zechiel. Den Wohnungsmangel vor Ort behoben Bürgermeister und Konzern gemeinsam mit einer Wohnungsbaugesellschaft. Während Wörth billiges Bauland auswies - sieben Mark je Quadratmeter -, vergab Daimler zinslose Darlehen und lockte zusätzlich mit Betriebsrenten und Weihnachtsgeld.

Und doch war ein Viertel der neuen Kollegen nach einem Jahr schon wieder weg. "Wir brauchten Installateure und Blechner", sagt Zechiel. Es kamen aber vor allem Bauern und Bauarbeiter. Die einen konnten sich nicht an die Fließbandarbeit gewöhnen und fühlten sich eingesperrt. Die anderen wollten mehr Bier als die Automaten hergaben. Um die breite Landbevölkerung von der Attraktivität des neuen Arbeitgebers zu überzeugen, organisierte Zechiel regelrechte Aufklärungskampagnen bei Pfarrern, Ärzten und Zöllnern. "Die französischen Beamten sollten die Elsässer abends um elf nach der Schicht nicht unnötig schikanieren." Wenn doch mal Busse aufgehalten wurden, sprach der Personaler höchstpersönlich beim Behördenchef oder beim Departments-Abgeordneten vor. "Mein Spitzname in Frankreich war 'Vater der Elsässer'", erinnert sich Zechiel.

Das Werk Wörth wäre kein Erfolg geworden, wenn es neben dem rasanten Aufbau von Produktionskapazität nicht auch deren Abbau in den Griff bekommen hätte. "Unsere Branche hat eine sehr hohe Zyklizität: Auf jeden Aufschwung folgt ein Abschwung", sagt Werkchef Daum. Zwar legt der Markt für Lkw langsam und stetig wie das durchschnittliche Wirtschaftswachstum zu. Doch der Absatz oszilliere wie eine Kurve. Im Nutzfahrzeuggeschäft gilt: "Alles, was ich heute oberhalb der langfristigen Trendlinie verkaufe, werde ich in den nächsten Jahren weniger verkaufen - das ist so sicher wie das Amen in der Kirche", sagt Daum. Diese Zyklen hat es auch früher schon gegeben. Er merke das immer, wenn Jubiläen anlässlich 25-jähriger Betriebszugehörigkeit anstehen. Mal muss Daum 50 Glückwünsche unterschreiben - das war dann ein Krisenjahr, in dem kaum eingestellt wurde. Anders in 2006: "Da haben wir 780 Leute geehrt, also war 1981 ein Boom-Jahr. Ich habe anderthalb Tage lang nur Urkunden unterschrieben."

Fielen diese Zyklen bis in die achtziger Jahre hinein noch recht harmlos aus, war der Absturz nach der Wiedervereinigungseuphorie tief: Die Produktion sank innerhalb von zwei Jahren von mehr als 100 000 Lkw auf rund 57 000. Aber nicht nur aufgrund der Konjunktur. Die Werkchronik spricht von hohen Produktionsund Personalkosten, von Preisen, die sich nicht mehr durchsetzen ließen, und von Wettbewerbern, die technisch und im Design aufgeschlossen hatten. Jetzt fielen all die Errungenschaften der erfolgreichen Jahre - die Sozialleistungen, die breite Produktpalette, die Zufriedenheit des Marktführers - auf einmal dramatisch ins Gewicht. Rund 4000 der einst 15 000 Arbeitsplätze wurden "sozialverträglich" abgebaut, die verbleibenden Kollegen verunsichert. Höchste Zeit für die Erfinder des Lkw, ihre Lastkraftwagen neu zu erfinden. Und vor allem ihr Werk.

In Deutschland wirtschaftlich produzieren? Das geht

Seit Monaten schuften die Arbeiter vor Ort mehr, als sie bezahlt bekommen. Sie arbeiten länger als 40 Stunden die Woche, sogar am Samstag opfern sie sechs Stunden der Fabrik, demnächst wohl noch zwei mehr. Geld gibt's für 35 Stunden, nicht für eine Minute mehr. "Und die Mitarbeiter ziehen hervorragend mit", behauptet der Werkleiter. Der Betriebsrat bestätigt: "Die Arbeitszeitregelung ist ein Erfolgsmodell für dieses Werk." Gerd Rheude hat das Zeitkontenmodell mit ausgehandelt, das aus Anlass der Krise 1996 eingeführt wurde. Es ist derart flexibel, dass sich Daum oft fragt, warum das Tarifrecht in Deutschland eigentlich immer als verkrustet gilt. Im guten Jahr arbeiten die Schichtarbeiter sechs Tage, im schlechten nur vier - immer gibt's das gleiche Geld. Auf dem Zeitkonto, genormt auf die 35-Stunden-Woche, kann jeder bis zu 300 Stunden im Jahr plus oder minus anhäufen. "600 Stunden Spielraum", wie Daum sagt, mit ihrer Hilfe lassen sich die Nachfrageschwankungen auffangen. "Das ist der absolute Treiber, warum am Standort Deutschland ein Lkw heute wirtschaftlich gebaut werden kann."

Früher bedeutete Auf- wie Abschwung Stress. Entweder wurde der Takt am Fließband erhöht oder Kurzarbeit angemeldet. Heute arbeiten die Schichten einfach ein Stündchen mehr oder weniger. Praktisch, dass der Betriebskindergarten von 7 bis 18 Uhr geöffnet hat. Zwar waren die Mitarbeiter über die neuen Regeln nicht sofort begeistert. Schließlich gibt es keine Überstundenzuschläge mehr, und ein Teil des Lohns ist der Standortsicherung zum Opfer gefallen. Mittlerweile aber hat die Belegschaft einen ganzen Zyklus im neuen Modell durchlaufen, ohne Kurzarbeit und Entlassungen. "Ich bin sicher, dass wir den nächsten Abschwung genauso flexibel durchfahren werden", sagt Daum.

Die Zuversicht rührt auch aus der beruhigenden Gewissheit, dass Mercedes seine Autos heute wie Toyota baut. Genau wie die anderen westeuropäischen Hersteller hat sich das Lkw-Werk in den neunziger Jahren japanisches Produktions-Know-how abgeschaut. Wenn Daum heute aus dem Fenster blickt, sieht er da eine kleine Halle, in der je zwei Exemplare von Modellen der Konkurrenz zerlegt und studiert werden, und dort die große Halle, in der fernöstliche Gruppenarbeit praktiziert wird. Nur ein Zentrallager fehlt - pünktliche Lieferungen haben es überflüssig gemacht. Über 50 Tore an allen Seiten der Montagehalle füttern 1000 Zulieferer die Fertigungslinien. "Mein Logistik-Bereichsleiter ist heute so wichtig wie der Montagechef", sagt Daum. Sitze kommen erst 40 Minuten vorm Einbau. Just-in-time eignet sich für sein Werk besonders, schließlich ist es eine reine Montagefabrik.

Retarder. Tachograph. Halbgangwippe. Menschen werden bei den merkwürdigsten Themen emotional. Stoßfänger. Klimaanlage. Schaltautomatik. Martin Daum wird beim Gedanken an die Vielzahl von Lkw-Teilen leidenschaftlich. Erstaunlich eigentlich, für einen Betriebswirt, der im Controlling angefangen hat. "Ich habe kein Jahr erlebt, in dem ich nicht mit Beratern darüber geredet habe, die Komplexität zu reduzieren", sagt er. "Da kamen Fragen wie: Warum verbaut ihr 22 verschiedene Aufstiege - tun es nicht auch fünf?" Dieser Weg des Kostensparens, den zum Beispiel der Trailer-Hersteller Schmitz-Cargobull erfolgreich in der Krise gewählt hat - seine Produktpalette schmolz um 80 Prozent auf wenige Standardmodelle -, ist für Daum vom Tisch. "Ich bin bekehrt und auf die andere Seite gewechselt - auf die Marktseite." Der Lkw-Markt bestehe aus einer Nische neben der anderen, definiert nach Einsatzzwecken. Allein das Großserienprogramm des Werks enthält 503 vorkonfigurierte Muster in 2419 Varianten. Hinzu kommt auf jeden dritten Lkw ein Sonderwunsch.

Auf den drei parallelen Bändern der Endmontage wird die Vielfalt der Massenproduktion auf einen Blick sichtbar. Neben- und hintereinander rollen große Brummis und kleine Karren. Und es geht bunt zu. So wie der eine Mitarbeiter im Blaumann am Band steht und sein Kollege ein T-Shirt mit Aufdruck "Eat the rich" trägt, so folgt auf einen Tanklaster in Metallic ein Bundeswehr-Lkw in Oliv.

Ein Lkw in Rosa? Kein Problem. Kostet natürlich extra

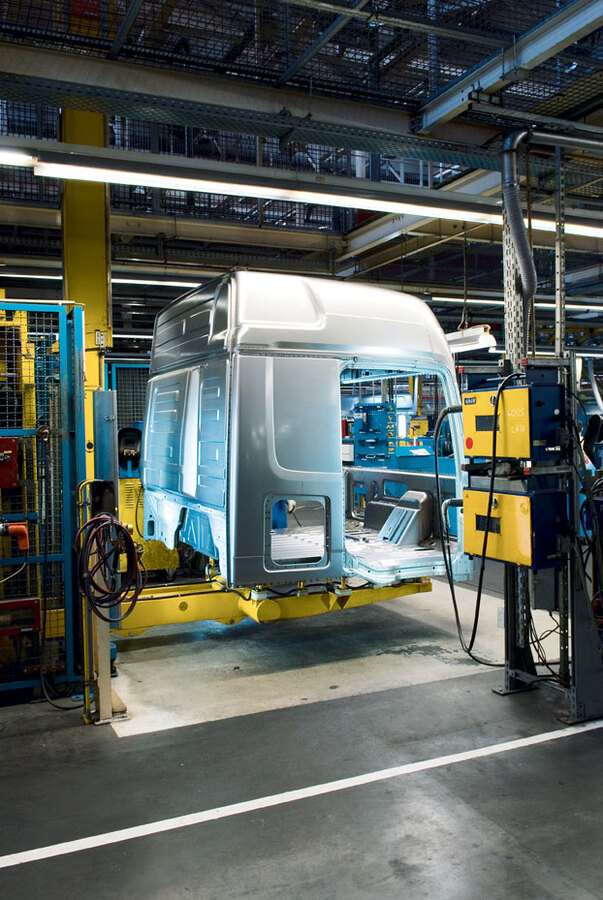

260 Farben bietet die Lackiererei - mehr als das Pendant in einer Pkw-Fabrik. Wozu die Mühe? Jede Firma will ihre Firmenfarben haben: Edeka-Gelb, Coca-Cola-Rot. Seit die Lackierarbeiter Robotern Platz gemacht haben - die fähigsten der ehemaligen Hauptschüler wurden ausgebildet, ihre Nachfolger zu programmieren - symbolisiert ein Molch die automatisierte Individualität. Dieser Kunststoff-Stopfen jagt durch die kilometerlangen Schläuche rund um die automatische Lackieranlage und beseitigt Farbreste. Nur so kann in ein und derselben Kammer von ein und demselben Roboter nach einem weißen ein schwarzes Fahrerhaus besprüht werden, ein blaues nach einem in Rosa. "Rosa wird sehr selten verkauft", sagt Daum. Doch der Aufwand für so einen Sonderwunsch ist nicht groß, weil die Anlage wie alle automatisierten Abschnitte flexibel ausgelegt ist. Dann wird eben ein Topf Rosa gemischt und dem Saugrüssel des Roboters gereicht. Das Extra kostet natürlich extra. "Bei uns gibt es überall Dinge, die in großen Mengen benötigt werden und deshalb standardisiert werden können, während andere nur in kleinen Mengen gewünscht werden und deshalb hohe Flexibilität fordern", beschreibt Daum das Grundprinzip der Fabrik. "Übertragen auf den Pkw würde das bedeuten, dass wir vom Kleinwagen bis zur Luxuslimousine alles auf einem einzigen Band bauen. Was immer Sie wollen - Sie bestellen's, wir bauen's."

Daum sieht sein Werk gut gerüstet. Wo vor 15 Jahren Existenzängste herrschten, wird wieder eingestellt. Die Lkw-Sparte verlagert Arbeitsplätze, die bislang in Baden und Schwaben angesiedelt waren, in die Pfalz. Seit 2002 werden die traditionsreichen Sonderfahrzeuge für Landwirtschaft und Militär, die margenstarken Unimogs (Universal-Motor-Gerät), nicht mehr in Gaggenau, sondern in Wörth gebaut. Und im Entwicklungszentrum rund um die Teststrecke arbeiten bald Kollegen aus Stuttgart.

So ändern sich die Zeiten. Die interkulturelle Komponente von einst - Benz war Baden, Daimler war Württemberg - gilt nicht mehr. Wieso auch? Inzwischen zählt die Südpfalz für Ingenieure und Facharbeiter zu den ersten Adressen.