Woher und wohin?

Richtig oder falsch? Mutig oder gefährlich? Die öffentliche Debatte ist emotional und spaltet das Land in zwei Lager. Auch die Redaktion: Die Autoren Oliver Fahrni und Wolf Lotter bilden den Richtungsstreit ab.

Ihr Diskurs ist ein Stimmungsbild. Und ein sehr persönliches Plädoyer – gegen und für die Atomkraft.

Schrauben einhämmern

Kernenergie ist alte Technik – und altes Denken. Unser Energie- und CO2-Problem löst nur der Einstieg in den Energiemix. Deutschland hat damit längst begonnen. Zum Glück.

Ein Kommentar von Oliver FahrniZu den eher bizarren deutschen Mythen gehört jener vom Atomausstieg. Unser Widerstand, sagt Grün-Rot, hat den Durchmarsch zum Atomstaat verhindert. Fatal, der deutsche Sonderweg, sagen die Atom-Betreiber, er hindert uns daran, deutschen Wohlstand mit sauberer Energie zu sichern.

Die Mär dient beiden Seiten. Den Grünen als Gründergeschichte, der Atomindustrie als spanische Wand. Die Wahrheit ist interessanter: Als über den Atomkompromiss verhandelt wurde, war die Kernenergie wirtschaftlich und technologisch schon seit Jahren in der Sackgasse – hier zu Lande, in Europa, in der ganzen industrialisierten Welt. Die Franzosen begannen 1991 mit dem Bau ihres letzten kommerziellen Meilers, Civaux-2. Das übrige Europa hat schon seit der zweiten Hälfte der Achtziger mit keinem Bau mehr begonnen, die USA seit 1977. Zu teuer, zu gefährlich, zu veraltet schien die Kerntechnik.

Sieben europäische Nationen waren erst gar nicht in die Kernenergie eingestiegen. Alle anderen, Frankreich ausgenommen, inszenierten den Ausstieg jede auf ihre Weise als eine Art Passionsspiel – ein kompliziertes, emotionales Ritual. Heute sind in Europa 25 Meiler weniger am Netz als vor 15 Jahren.

Den Ausbruchsversuch aus dem Technikmuseum versucht die Atomindustrie jetzt mit dem European Pressurized Reactor (EPR). Diese „dritte Generation“ der Kernspalter sei wesentlich sicherer und langlebiger. Das ist plausibel. Den kleinen Schwindel von der „dritten Generation“ überhören wir: Tatsächlich ist der EPR eine stark verbesserte Version eines herkömmlichen Reaktors. Doch die Sicherheitsfrage der Kernkraft bleibt nach wie vor ungelöst. Nicht nur, weil der verwendete Brennstoff MOX, eine Mischung aus Uran und Plutonium, Wiederaufbereitung und Transporte notwendig macht. Schon bei den alten Stromfabriken versicherten uns die Betreiber, sie seien absolut sicher. Das war vor den Reaktorunfällen von Harrisburg (1979) und Tschernobyl (1986) und tausenden weiterer Störfälle.

In der Technik ist der Unfall das Ungeplante. Und doch ist er, wie der Philosoph Paul Virilio schreibt, in der Erfindung selbst angelegt: Mit dem Flugzeug wurde der Flugzeugabsturz erfunden, mit dem AKW die radioaktive Verseuchung. Auch der neue Airbus ist nicht darauf angelegt, vom Himmel zu fallen. Crasht irgendwann die erste Maschine mit 800 Passagieren, werden wir erschütterte Essays über die Risiken der Großtechnik lesen.

Banal ist diese Feststellung deshalb nicht, weil sie einen weißen Fleck unserer Gläubigkeit kenntlich macht: Der Wunsch, mit einer einzigen Maschine ein komplexes Problem wie die Energieversorgung zu lösen, entspringt eher einem Erlösungsgedanken und dem Wahn der Naturverwandlung als einem reifen Umgang mit Technik. Zerbricht aber der prometheische Pakt beim atomaren Feuer, das lehrt Tschernobyl, sind die Folgen unabsehbar.

Den Finnen bringt der EPR erst einmal mehr Sicherheit. Der Stromversorger Teollisuuden Voima Oy (TVO) bezahlt einen Fixpreis, ein Novum in der Branche. Die Kaufsumme von rund drei Milliarden Euro ist kaum kostendeckend, aber darauf kommt es auch nicht an. Es geht darum, den EPR in den Weltmarkt zu drücken.

Ihn erwartet eine schwierige Karriere. „Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass wir den EPR brauchen“, winkt ein Manager von Frankreichs Stromversorger Electricité de France (EDF) ab. Nicole Fontaine, Staatsministerin für Industrie, musste den Staatskonzern nötigen, überhaupt einen einzigen EPR zu bestellen – der vor allem als Ausstellungsmodell für potenzielle Kunden in Osteuropa oder Asien fungiert. Erklärte Strategie von EDF dagegen ist es, die „dritte Generation“ zu überspringen. Das Unternehmen hat jetzt erst einmal die Laufzeiten seiner alten Meiler erstrecken lassen. Mit Schulden in Höhe von 24 Milliarden Euro und hohen Überkapazitäten belastet, wäre der Zwischenschritt über den EPR für Frankreichs Strommonopolisten ruinös.

Auch in den USA und in Schweden werden die Laufzeiten erhöht. Ein Dilemma: Laufen müde Reaktoren länger, steigt das Risiko. Eine Katastrophe aber, wie sie 2002 beim US-Reaktor Davis-Besse zufällig verhindert wurde (die Reaktorhülle wölbte sich schon), wäre das Ende der Industrie. Doch die Konzerne gehorchen der Not: Allein neue Reaktoren der vierten Generation könnten die Kernenergie nachhaltig ins europäische Geschäft zurückbringen. Nur Brüter, Fusionsreaktoren, „Rubbiatron“ & Co. würden, so sie denn funktionieren, den Geburtsfehler der Kernenergie mildern: das Müllproblem. Öffentlich bezeichnet die Industrie die Frage gern als „gelöst“. Intern wird debattiert, was auch im „SAPIERR“-Bericht der Europäischen Kommission aufscheint: Die Lage ist derart dramatisch, dass sie jede Expansion der Atomindustrie verböte.

Praktisch: Abklingbecken und Zwischenlager der Betreiber sind randvoll mit hochgiftigem, strahlendem Brennstoff. Finanziell: Müssten die Stromerzeuger tatsächlich, wie sie vorgeben, für die Entsorgung bezahlen, wären sie, mit wenigen Ausnahmen, bankrott. Fast überall erwiesen sich die Rücklagen als ungenügend. Gesellschaftlich: Im Tausch für wenige Jahre Strom riesige Mengen strahlenden Mülls zu produzieren, der nach heutigem Wissensstand dutzende von Jahren gekühlt, dann über 20.000 Jahre oder länger sicher eingeschlossen und bewacht werden müsste – was stabile politische Verhältnisse voraussetzt –, ist nach zivilisatorischen Maßstäben Irrsinn: Die Halbwertzeit von Plutonium ist mit 24.110 Jahren dreimal so lang wie die Zivilisationsgeschichte der Menschheit.

Nur die Proteste von Anrainern, streut die Kernindustrie, verhinderten eine Lösung. Dabei hat sie noch nicht einmal ein schlüssiges gemeinsames Konzept für die Endlagerung hervorgebracht. Manche Experten wollen die abgebrannten Brennelemente unbearbeitet, abgefüllt in spezielle Behälter einlagern, unter Granit, in Tonschichten, in Salz oder in anderen Gesteinsformationen. Zwei Schulen streiten sich hier: Die einen planen, den Müll einzusargen, die anderen wollen ihn rückholbar lagern, um später daraus neuen Brennstoff zu gewinnen.

Französische, japanische und andere Entsorger hingegen setzen auf die teure und gefährliche Wiederaufarbeitung plus Endlagerung. Strittig – und Gegenstand eines europäischen Forschungsprogramms – ist, ob und wie weit man die einzelnen radioaktiven Elemente trennen kann und soll, bevor sie eingelagert werden. Einige Physiker setzen auf die Transmutation, die „Verbrennung“ langlebiger Abfälle zu Elementen mit kürzerer Halbwertszeit („Rubbiatron“, vierte Generation). Das ist die heimliche Hoffnung der Nuklearindustrie. Bis es so weit ist, dafür plädiert heute eine Mehrzahl der Atommanager, solle man den strahlenden Müll an der Oberfläche zwischenlagern.

Wie ratlos die Stromer sind, zeigte im Februar eine Anhörung vor dem Pariser Parlament. „Das Thema wird ohnehin erst in hundert Jahren akut“, wiegelte ein Manager ab. Der Mann hofft, die Reaktoren der vierten Generation würden es richten. Sie sollen, das ist ihr Reiz, große Teile des Mülls „verbrennen“, seine Halbwertzeiten stark reduzieren. Gut zu hören, Hochtemperatur-, Brut- oder Fusionsreaktoren stünden kurz vor dem Durchbruch. Man möchte der Hoffnung nicht mit wohlfeiler Techno-Skepsis begegnen. Doch wir hören die Nachricht vom Durchbruch alle Jahre wieder – seit drei Jahrzehnten. Ein paar Details sind da wohl noch zu regeln, wenn das Forum Generation IV, ein Forschungsclub von zehn Ländern unter US-Führung, den Horizont auf 2030 legt, mit ersten Prototypen ab 2015. Es geht um Kleinigkeiten wie das Nebeneinander von absolutem Nullpunkt und ein paar Millionen Grad auf engstem Raum (Fusionsreaktor) oder die Tatsache, dass fast all diese neuen Systeme als Input große Mengen Energie verlangen – kein geringes Paradox für Energiemaschinen. Wir werden sehen, ob sich das rechnet.

Mit beständiger Unredlichkeit aber werden diese Wunderwerke ins Kalkül der Industrie eingebaut. Und so werden EU und Ministerien gebeten, tiefer in die Kasse zu langen, um die Sache zu beschleunigen. Da gewinnt die Renaissance-Strategie deutlichere Konturen. Bei wachsendem Energieverbrauch dient der EPR vorerst als Platzhalter. Mit dem Versprechen einer großen Lösung wollen die Konzerne die Nationen dann dazu überreden, erneut auf Kernenergie zu setzen. Sie suchen den Blankoscheck.

Nicht abwegig. Es wäre die Wiederholung der Genese der Atomindustrie. Über Jahrzehnte wurde sie mit hunderten von Milliarden Dollar hochgepäppelt. Zuerst aus militärischen Gründen. Dann, weil die Kernenergie die vollelektrische Gesellschaft in Aussicht stellte. So billig werde der Strom, versprach sie, dass sich die Herstellung von Zählern nicht mehr lohnen werde. Die Weltmaschine Atomkraft werde für den Wohlstand aller sorgen. Je mehr KKW gebaut wurden, desto schneller wuchs der CO2-Ausstoß. Fürs CO2 kann die Atomwirtschaft nichts. Für die Doktrin der unbeschränkten Energie schon. Sie prägte unseren Umgang mit Energie:

Wir hatten einen großen Hammer. Von nun an behandelten wir jedes Energie-Problem der Wirtschaft oder des Komforts als Nagel – auch wenn es eine Schraube war.

Wirtschaftlich aber war Atomstrom nie. Selbst das atomfreundliche Massachusetts Institute of Technology kam 2003 zu dem Schluss, wettbewerbsfähig sei die Kernkraft nicht (habe aber andere Vorteile). Es würde wohl kein einziger Meiler stehen, hätte sich die Kernenergie auf dem Markt durchsetzen müssen.

Heute, da die Atomwirtschaft zum neuerlichen Coup ansetzt, stehen ihr zwei Argumente zu Gebote. Ohne Atomstrom drohe Wohlstandsverlust, wenn nicht gar gelegentlicher Blackout. Zudem würden noch mehr Gas, Kohle, Öl zum Einsatz kommen, was den Kohlendioxid-Ausstoß erhöhe. Aus demselben Grund solle man einen möglichst hohen Anteil des Energiebedarfs der aufstrebenden Länder wie China und Indien mit Atomstrom decken.

Auf den ersten Blick scheint das vernünftig. Die International Atomic Energy Agency (IAEA) hat mehrere Szenarien errechnet. Ernüchternd: Selbst unter Annahme einer fulminanten Renaissance („hohes Szenario“), bei plus 70 Prozent Atomstrom, also dem Bau von schätzungsweise 500 Meilern in zwanzig Jahren, bliebe ihr Anteil auf heutigem Stand stehen, bei rund drei Prozent Grundenergie und 17 Prozent des Stroms – weil gleichzeitig alle anderen Energieträger stark zulegen.

Will heißen: Kernenergie ist nicht die große Lösung für das CO2-Problem – sie würde im besten Fall die Erhöhung mildern. Ebenso wenig wie die Wasserstoff- oder die Was-weiß-ich-Gesellschaft. Kein einzelner Stoff, keine einzelne Maschine wird enorme Mengen Energie bei rabiater Senkung der Treibhausgase herstellen. Da müssen wir schon ein Stück innovativer sein.

Führen wir die bisherige Energiepolitik weiter, warnt die International Energy Agency (IEA), drohen uns katastrophale Verhältnisse. Kampf um knappe Ressourcen, ökologische Verheerungen, soziale Verwerfungen. Auch darum ist eine Pro-und-Kontra-Debatte eigentlich dumpf. Sie hält uns in den Schranken alten Denkens gefangen. Ein Problem, eine Ursache, eine Lösung. Die Physik ist längst weiter.

Mancher wird im Bruch mit der Erlösungslegende erleichtert die Gelegenheit sehen, ein paar Dinge im Verhältnis zur Technik an die Hand zu nehmen. Dem Hammer einem Schraubenzieher zugesellen. Getrieben von der Notwendigkeit, Energie besser zu verstehen, um sie günstiger zu organisieren, könnte der Gattung ein evolutionärer Fortschritt zuwachsen. Seit der Entdeckung des Feuers wissen wir: Die Art, wie wir mit Energie umgehen, prägt den Typus einer Gesellschaft mit.

Die erste Sache wäre, die Atom-Debatte, so wie wir sie bislang führen, sofort zu beenden. Sie ist von vorgestern und verschleiert die Herausforderung. Die zweite Tat bestünde in der Umsteuerung der Forschung. Obschon sich Kernenergie und Politik entliebt haben, fließt immer noch der große Brocken der Forschungsbudgets zum Atomstrom. Zwischen 1991 und 2001 gingen in den OECD-Ländern mehr als 50 Prozent der Regierungsgelder für Energie-Forschung zur Nuklearenergie (rund 45 Milliarden Dollar) – nur acht Prozent flossen in die Entwicklung erneuerbarer Energien. Deutschland hat dies schon geändert, Europa müsste nachziehen.

Weiter, Punkt drei: Offenlegung aller Kosten und versteckter Subventionen und Marktverzerrungen bei den einzelnen Energieformen. Das würde der Legende vom billigen Nuklearstrom ein Ende bereiten, mithin eine vernünftigere Grundlage für Investitionsentscheide bieten. Bizarr, wenn etwa die Kosten für Windstrom, auf Jahre hinaus und auf den Cent genau berechnet, mit 3,5 Cent pro Kilowattstunde für Atomstrom verglichen werden. Dieser Preis ist eine Fiktion, er ist auf keinem Markt entstanden und enthält nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten.

Viertens, hier begänne neues Denken, könnte man die Energie vom Kopf auf die Füße stellen. Heute fragen wir: Wie viel kostet mich eine Kilowattstunde? Interessanter wäre die Frage: Was kostet mich eine Stunde Licht oder Wärme oder Prozessenergie? Das zielt auf die Energieeffizienz. Die deutsche Wirtschaft macht es vor: Sie gewinnt heute aus einer Energieeinheit doppelt so viel Bruttoinlandsprodukt wie vor 30 Jahren. Das ist übrigens nicht zu verwechseln mit Sparen.

Entschieden wären, fünftens, alle erneuerbaren Energien und Effizienzgewinne zu fördern. In Europa ist schon eine Wind-Sonnen-Leistung installiert, die 20 KKW entspricht, Tendenz rasch steigend. Über die Potenziale von Wind, Sonne et cetera und das Thema Effizienz findet eine rüde Zahlenbalgerei statt, die Aussichten schwanken enorm, von wenig bis zur Vollversorgung. Auf der Suche nach verlässlicher Auskunft erfährt man zumindest: Die erneuerbaren Energien sind noch lange nicht ausgenutzt und allgemein unterschätzt (Enquetekommission des Bundestages). Und: Ihre Wirkung, das bringt die kleinteilige Produktion mit sich, entfaltet sich erst richtig in einem Energiemix.

Punkt 6: Altes Denken sucht nach der Hauptenergie und benutzt Computer vor allem dazu, Rechnungen zu stellen. Das Denken unserer Zeit aber hat sich an Internet und Netzwerken geschult. Dezentrale Produktion ergibt stabilere Netze mit geringeren Verlusten, mithin mehr Versorgungssicherheit als die alte zentralistische Struktur. Das ist die Basis eines rationalen Energiemixes. Er soll auf alle Energieträger und Effizienzen bauen und sie nach Kriterien wie Sicherheit, Nachhaltigkeit, Preis oder Wirkungsgrad fein mischen. Als selbst lernendes System kann der Energiemix Innovationen integrieren, etwa Wasserstoffzellen oder, warum nicht, irgendwann – die Generation IV der Kernkraftwerke.

Wer die Rede von EPR, HTR, LFR und VHTR für attraktiver hält, ist nicht nur ein langsamer Brüter. Mangels Fantasie verkennt er auch die Chancen, die Deutschland in einer neuen Energielandschaft zuwachsen. Ein halbes Dutzend Umfragen europäischer Institutionen zeigen eine starke Mehrheit für den Ausstieg aus der Kernkraft und die Entfaltung erneuerbarer Energie – das wünschen sogar die Franzosen. Wohl kein anderes Land aber hat so viel für die neuen Energien getan wie Deutschland. Hier wächst, kaum bemerkt, ein Energie-Cluster neuer Art. Kompetenz mit hoher Wertschöpfung wurde angesammelt. Zudem schafft Windnutzung, um nur ein Beispiel zu nennen, mehr Arbeitsplätze als die Nukleartechnik. Sicher, das ist kein ausschlaggebendes Argument. Trotzdem sei auf eine französische Studie des unabhängigen Research-Teams Antoine Bonduelle und Mathias Lefèvre aus dem Jahr 2003 hingewiesen, die drei Szenarien durchrechneten. Selbst das für die Nuklearenergie günstigste Szenarium bescheinigt der Windenergie für Frankreich das 1,6-fache an Arbeitsplätzen.

Vermutlich hat Ex-Shell-Vorstand und Repower-Chef Fritz Vahrenholt ein gutes Gespür, wenn er meint: „Wir müssen uns Zeit kaufen“, also den Ausstiegskalender dehnen. Genau gerechnet hat er wohl auch, als er fand, das Land brauche für den Ersatz von 27,7 Prozent Atomstrom keine neuen Meiler.

Durchgebrannt

Atomkraft gilt in Deutschland als Todsünde. Das glauben nicht alle. Neue Kernkraftwerke werden auf der ganzen Welt gebaut.

Auch Deutschland wird wieder in die Kernkraft einsteigen – so oder so.

Ein Kommentar von Wolf LotterIn Kriegen zählt der Glaube mehr als die Vernunft. Der Kalte Krieg zum Beispiel dauerte lange, und er spaltete die Welt. In beiden Teilen glaubte man, das Richtige zu tun. Was der Gegner sagte, war nichts weiter als Propaganda, ein Lügengespinst. Beide Lager befanden sich unter einer undurchdringlichen Schutzhülle, geformt von der jeweiligen Ideologie. Und mit jeweils nur einer richtigen Antwort. Nach offizieller Lesart endete der Kalte Krieg im Jahr 1989, mit dem Fall der Berliner Mauer und dem darauf folgenden Zusammenbruch des Ostens. Manche behaupten, dass sich die einstigen Gegner seither der Vielfalt der Welt zugewandt haben. Wer genauer hinsieht, wird bemerken, dass zwar der Kalte Krieg zu Ende ging, nicht aber die Lagermentalität jener, die in ihm aufwuchsen. Angst und Vorurteil, Dogmatik und eine Politik der Gefühle sind bis heute die Grundzutaten dessen, was die Menschen des Kalten Krieges bei allen Unterschieden verband: die Angst vor dem Atom. Die Kinder des Kalten Krieges sind auf klare Feindbilder geprägt. Sie stellen heute einen großen Teil der gesellschaftlichen Elite in Deutschland.

Was geschah, während sie erwachsen wurden?

Sie sahen, zum Beispiel 1979, einen Film des Hollywood-Regisseurs James Bridges. Michael Douglas, Jane Fonda und Jack Lemmon spielten die Hauptrollen in dem Drama um die Ereignisse in einem Atomkraftwerk. Dessen Reaktor wird, obwohl technisch angeschlagen, weiterhin auf Voll-Last gefahren. Rücksichtslose Kapitalisten machen die Kernkraft zur Killer-Applikation. So droht der Reaktor durch die Schutzhülle, das Containment aus Stahl und Beton, zu brennen. Der heiße Kern schmilzt durch die ganze Erde, mittendurch, bis er am anderen Ende der Welt wieder zutage tritt, in China. Nicht Techniker retten die Welt, sondern politisch korrekte Fernsehjournalisten.

„The China Syndrom“ wird ein Kassenschlager.

Wer glaubt, dass ein Reaktor durch die ganze Erde schmelzen kann, deren Kern selbst aus Eisen und Nickel besteht, um in China wieder aufzutauchen? In Zeiten des Krieges ist das eine falsche Frage. Die richtige lautet: Wer will das nicht glauben?

Zweifler hatten damals schlechte Karten. Während der Film anlief, gab es im amerikanischen Atomkraftwerk Three Mile Island in Pennsylvania den bisher größten Unfall in der Geschichte westlicher Kernkraftwerke. Eine Knallgasexplosion hatte erhebliche Schäden angerichtet, wenn auch niemanden verletzt oder gar getötet. Dennoch wurde das Ereignis zum Resonanzkörper des Glaubens vieler, Atomkraft an sich wäre Wahnsinn.

Nur vier Jahre später, in Europa demonstrierten Hunderttausende gegen die weitere nukleare Aufrüstung, kam Nicholas Meyers Film „The Day After“ in die Kinos. Er zeigt eindrucksvoll die andere Seite der Atomkraft, den nuklearen Krieg und seine Folgen. In Europa war, trotz zunehmender Proteste gegen Kernkraftwerke, der Großteil der Anti-Atom-Bewegung noch eine Anti-Kriegs-Bewegung, die sich gegen den potenziellen Selbstmord der menschlichen Art zur Wehr setzte.

Und so wurde, allmählich, aus der Mischung – Widerstand gegen den Kalten Krieg und Hollywood – eine Gemengelage, die bis heute nicht entwirrt ist: Atomkraft und Atomtod galten immer öfter als ein und dasselbe. Die Proteste reichten nicht aus, um sich gegen die eigentliche Gefahr, die nukleare Rüstung, durchzusetzen. Weil die militärisch-politischen Veränderungen nicht erreicht wurden, näherte man sich zivilen Zielen.

Atom ist Atom. Für die politisch aktiven 68er und ihre Nachfolger, die Grünen, war das sowieso ausgemacht. Vom sinistren Atomkonzern, getrieben von einem profitgierigen Kapital, bis zum Atomstaat und damit dem nuklearen Overkill war es nur ein klitzekleiner Schritt – zumindest in der Argumentation vieler Demonstranten, die sich bis heute nicht geändert hat. Hiroshima, Nagasaki, Pershing und das AKW wuchsen in den Köpfen einer ganzen Generation zu einer Bedrohung zusammen. Die Logik dieser Generation besteht darin, alle Gefahren restlos zu eliminieren. Es geht ihnen um eine Null-Risiko-Gesellschaft. Nicht durch Entwicklung, sondern durch Verbot und Ausschaltung wird die Welt in ihren Augen besser.

Den Bauplan für dieses Disney-Land der Gutmenschen, die Großtechnologien immer als böse diskreditieren, zeichnete der Münchener Soziologe Ulrich Beck 1986 in seinem Buch „Die Risikogesellschaft“. Das Werk hatte die Druckerpresse gerade verlassen, da kam es, wie schon zuvor 1979, dem Jahr von „China Syndrom“ und Three Mile Island zu einer gespenstischen Synchronizität der Ereignisse. Im April 1986 explodierte während eines routinemäßigen Sicherheitschecks der Block IV eines Kraftwerks in der Ukraine, gelegen in der Stadt Prypjat, allgemein bekannt als Tschernobyl.

Der Name wurde zum Fanal.

Seit Tschernobyl ist jede Debatte über die Kernenergie verboten. Erst recht aber verboten ist es, diese größte Katastrophe, die sich jemals in der zivilen Nutzung der Kernenergie ereignete, in ein Verhältnis zu dem zu bringen, was uns andere Energieformen abverlangen. Umweltverbände sprechen bis heute von zigtausenden Toten, die direkt oder unmittelbar nach den Ereignissen von Tschernobyl zu beklagen wären. Noch öfter ist statt von einer konkreten Zahl einfach von „unfasslichen Folgen“ die Rede. Im Jahr 2001 veröffentlichten die UNICEF und das Entwicklungshilfeprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, eine abschließende Studie über die Opferzahlen des GAUs.

Nach dem Bericht starben bei der Explosion des Blocks IV und den Aufräumungsarbeiten der folgenden Wochen 31 Menschen. Neun Mitglieder der Räumungsmannschaft verstarben durch starke Strahlung in den folgenden Monaten, vier weitere bis 1993. Es kam zu einer Erhöhung der Krankheitsfälle von Schilddrüsenkrebs bei Kindern – 95 Prozent konnten geheilt werden. Die Langzeitbetrachtung zeigt: Von 1988 bis 1993 erkrankten und starben an Leukämie zwei Kinder mehr als in den Jahren zuvor. Auch Todesfälle durch nachfolgende Unfälle und Selbstmordopfer gab es zu beklagen. Insgesamt hat Tschernobyl 125 Menschen das Leben gekostet.

Der Schlussbericht hält fest, dass es „keine Belege für einen größeren Einfluss auf die Gesundheit der Allgemeinheit, den man der Strahlungs-Exposition zurechnen kann, gibt“. In westlichen Medien, etwa in den ARD-Tagesthemen, werden andere Zahlen kolportiert: Von 125.000 offiziellen Toten war da Mitte der neunziger Jahre die Rede. Allerdings stellte sich heraus, dass das ukrainische Gesundheitsministerium einfach die Gesamtzahl aller Toten im Zeitraum 1986 bis 1994 genannt hatte.

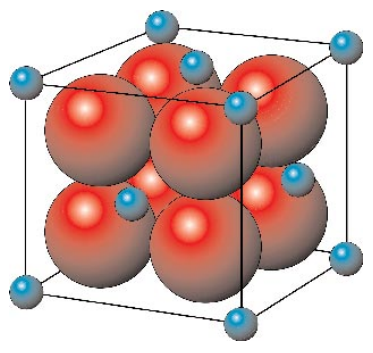

Die russischen RBMK-Reaktoren, der Tschernobyl-Typ, haben kein aus meterdickem Stahl und Beton bestehendes Containment. In westlichen Kraftwerken, bei denen Druckwasserreaktoren zum Einsatz kommen, wird der Kernspaltungsprozess sofort unterbrochen, wenn das System leckt. Auf diese fundamentalen Unterschiede haben beim Unfall von Tschernobyl übrigens hunderte Physiker immer wieder hingewiesen. Doch hören wollte das keiner.

Sind aber 125 Tote kein Beweis? Doch, sie sind ein Beleg – für das Gegenteil dessen, was hier zu Lande so viele glauben wollen. Die größte Katastrophe in einem Kernkraftwerk forderte hundertfünfundzwanzig Menschenleben. In den Kohlegruben der Volksrepublik China starben allein im vergangenen Jahr 6000 Menschen. Darf man Tote gegeneinander aufrechnen? Man muss es, wenn die einen zu Märtyrern des Glaubens gemacht werden, der Tod so vieler anderer aber dieselben Leute vollkommen gleichgültig lässt.

Manche sind so gut, dass einem schlecht werden kann.

Kohle ist die wichtigste Alternative zur Kernkraft, in China wie bei uns. Beide Technologien sorgen für die Grundlast an Strom, jene Menge, die wir bei Bedarf auf Knopfdruck erzeugen wollen. Nach Plan fahren U-Bahnen und Züge, werden Amtshäuser, Schulen und Industriegebäude beheizt, Straßen beleuchtet und die Geräte in Spitälern betrieben. Erneuerbare Energien können das, mit Ausnahme der Wasserkraft, eben nicht. Wind und Sonne verweigern sich hartnäckig unseren Forderungen, dann für Energie zu sorgen, wenn wir das für richtig halten. Wer hat also wovor Angst?

Eine Branche, die sich ganz besonders vor den vermeintlich unkontrollierbaren Folgen der zivilen Kernkraft sorgen müsste, sind die Versicherer. Genauer die Rückversicherer, die letztlich für die Schäden aus Unfällen in Atomkraftwerken aufkommen müssen. Der größte Rückversicherer der Welt ist die Münchener Rück AG. Hier sitzen die weltweit führenden Risikoexperten, die sich mit jeder noch so kleinen Wahrscheinlichkeit vertraut machen. Das müssen sie, weil selbst ein so großes und mächtiges Unternehmen wie die Münchener Rück angesichts der von Atomgegnern beschworenen unausweichlichen Katastrophen sofort Pleite gehen würde. Das Urteil der Risikoexperten fällt allerdings anders aus: „Nach den weltweit geltenden Verfahren für die Beurteilung von Risiken zählt die Stromerzeugung in Kernkraftwerken zu den sichersten verfügbaren Techniken. Dabei werden die größten bisher eingetretenen Unfälle Three Mile Island (1979) und Tschernobyl (1986) berücksichtigt.“

Das deutsch-französische Kernkraftkonsortium Framatome ANP in Erlangen baut jetzt den europäischen Druckwasserreaktor EPR, der zur so genannten dritten Generation der Druckwasserreaktoren gehört. Der EPR ist der zurzeit sicherste Reaktortyp der Welt. Seit vielen Jahren fordern Experten den Einsatz dieses Systems, das im Fall eines Defektes den Reaktor-Kern sofort einkapselt; dessen Containment-System um ein Vielfaches besser ausgelegt ist als jenes der heute laufenden Kernkraftwerke im Westen; dem die höchste Zuverlässigkeit bescheinigt wird. Der EPR verbraucht 15 Prozent weniger Uran als seine Vorgänger und erzeugt damit weniger nuklearen Abfall.

Auf 60 Jahre ununterbrochenen Betrieb ist das System ausgelegt. Die Vorgänger des EPR waren für eine Laufzeit von 40 Jahren genehmigt worden. Der Ausstiegsbeschluss der rot-grünen Bundesregierung aus dem Jahr 2001 sieht vor, dass die Regellaufzeit auf 32 Jahre reduziert wird.

Damit kämen beispielsweise im Jahr 2015 noch rund 15 Prozent des deutschen Stroms aus Atomkraftwerken. Fünf Jahre später wäre nach der gesetzlichen Reststrommengenregelung noch eine Anlage am Netz. Im Jahr 2022 würde das letzte deutsche Atomkraftwerk abgeschaltet werden.

Ersetzt werden sollen die heute 27,7 Prozent an Kernkraft, die in Deutschland zur Energieerzeugung beigesteuert werden, vor allem durch regenerative Energien. 20 Prozent stehen für 2020 auf dem Plan. Reines Wunschdenken. Selbst prominente Vertreter der Windkraftbranche wie Professor Fritz Vahrenholt, Vorstandsvorsitzender der Hamburger Repower Systems AG, ehemaliger Hamburger Umweltsenator und energiepolitischer Berater von Bundeskanzler Gerhard Schröder, warnt vor der Einhaltung des Ausstiegsplans. Man könne beim besten Willen nicht zeitgerecht dafür Sorge tragen, dass die stillgelegten Kernkraftwerke durch Windräder und Sonnenenergie ersetzt würden.

Man wird Vahrenholt schwerlich Atom-Lobbyismus nachsagen können. Er ist der Vater einer Idee, die unter dem Schlagwort Energiemix bekannt ist. Was geschieht, wenn die Ausstiegspläne der Bundesregierung so bleiben, wie sie sind? Großkraftwerke – ob kernkraft- oder kohlebetrieben – sorgen für die Grundlast an Strom. Sie sind im Energiemix unverzichtbar. Schaltet man die Kernkraft wie geplant ab, so Vahrenholt, müssen Kohlekraftwerke ran, die nach heutigem technischen Stand immer noch erhebliche Dreckschleudern sind. Zudem sind sie so teuer, dass sie mindestens 40 Jahre in Betrieb bleiben müssen. Um das edle Ziel des Ausstiegs zu erreichen, wird also auf eine vorgestrige Technik zurückgegriffen, deren Umweltfeindlichkeit bewiesen ist. Mehr noch. Um die Grundlast abzudecken, muss immer mehr Strom aus dem Ausland hinzugekauft werden. Der kommt heute schon aus Frankreich. In Frankreich werden 80 Prozent der Stromproduktion in Atomkraftwerken erzeugt. Frankreichs Atomfuhrpark ist nicht schlecht, aber nicht so gut wie jener, der in Deutschland nun abgeschaltet werden soll. Deutsche Reaktoren gelten als die sichersten in der Welt. Außerhalb Deutschlands natürlich. Fritz Vahrenholt hat dafür ein einfaches Resümee: „Atomstrom wird mit Atomstrom aus Kernkraftwerken ersetzt, die unsicherer sind als unsere.“

Da sind wir wieder beim bewährten Prinzip der Generation Ausstieg. Wenn es nicht möglich ist, das Problem zu lösen, tun wir so als ob. Ein Popanz also, auf dem der „Konsens“ zum Ausstieg baut. Ein fauler Kompromiss. Denn natürlich bullern riskante Atommeiler der vorletzten Generation, einschließlich überlang am Leben erhaltener RBMK-Reaktoren beispielsweise in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion – auch dafür, dass wir hier der Illusion nachgehen können, atomfrei und damit gut zu sein. Unter der Käseglocke der Ideologie ist es mollig warm, das Risiko ist anderswo. Das machen andere Länder auch so. Auch die, die politisch nicht als Freunde gelten. Zum Beispiel Italien. Die Regierung Berlusconi vollzieht mannhaft das Moratorium gegen die Atomkraft in der Republik Italien. Kein Reaktor, nirgends.

Andererseits spannt sich eine mächtige Hochspannungstrasse durch das Tessin in Richtung Schweiz, zu den nächsten Atomkraftwerken und von dort weiter zu den Reaktoren der Electricité de France (EdF). Das Copyright dieser heuchlerischen Energiepolitik im Namen des Guten gebührt den Österreichern. Im Jahr 1978 wurde dort nach einer Volksabstimmung die Inbetriebnahme des AKW Zwentendorf verhindert. Seither gilt Österreich, wo sich die Regierung einer „ökosozialen Marktwirtschaft“ verpflichtet fühlt, offiziell als härteste Festung gegen die Atomindustrie in Europa. Der Bau von Kernkraftwerken in Nachbarstaaten führt zu außenpolitischen Krisen, so etwa im Verhältnis zu Tschechien (Temelin) und der Slowakei (Mochovce). Das hindert freilich die Wiener Regierung nicht daran, im Rahmen langfristiger Stromlieferverträge einen großen Teil ihrer Energie aus osteuropäischen Kernkraftwerken zu beziehen. Unterm Strich ist das eine praktische Lösung.

Denn dieses Öko-Disneyland-Modell, bei dem man sich den Pelz waschen lassen kann, ohne sich nass zu machen, funktioniert auch auf der Grundlage von Subventionen für „gute Energien“ – zumindest eine Weile. Bereits 2003, so rechnete die bundeseigene Deutsche Energie-Agentur (Dena) aus, musste ein deutscher Vier-Personen-Haushalt pro Jahr 19,20 Euro auf seine Stromrechnung zuzahlen, um Windkraft zu fördern. Im Jahr 2020, dem Jahr der Erfüllung des atomfreien Öko-Musterlandes, werden es 43,60 Euro sein. Das ist viel Geld für ein gutes Gewissen, das man zu Unrecht hat.

Nicht jeder mag dieses Kopfkino. Finnland beispielsweise wird im Jahr 2009 den ersten EPR ans Netz bringen. Zugleich haben die Finnen konsequent ein Endlager für ihren Atommüll bestimmt. In Deutschland läuft die Debatte darüber ergebnisfrei – seit 1962. Der Müll darf nicht raus, das verbietet das EU-Recht. Der Müll darf nicht rein respektive runter, in einen 900 Meter tiefen Salzschacht – weil der Bundesumweltminister die Endnutzung von Gorleben verbietet. Die Finnen hingegen ersetzen mit dem Framatome-ANP-Reaktor riskante Technologie russischer Bauart, RBMK-Reaktoren. Sie tun das aber auch, um die Abhängigkeit ihres Landes von Gasimporten aus Russland zu minimieren. Gas ist eine saubere Energieform, optimal. Aber sie ist endlich wie Öl.

Spinnen die Finnen?

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialrat verabschiedete vergangenes Jahr mit Zweidrittelmehrheit eine Resolution mit folgender Schlüsselaussage: Kernenergie trägt zur Versorgungssicherheit, zum Klimaschutz und zur Preisstabilität der Energie bei. Mit Blick auf nachhaltige Entwicklung verbiete sich eine Politik des Ausstiegs.

Die USA haben die Laufzeit ihrer 103 Atomkraftwerke um 20 Jahre verlängert. Russland will die nukleare Stromerzeugung nach Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls in den nächsten fünf Jahren verdreifachen. China hat eine Verfünffachung seiner Kapazitäten angekündigt. Südkorea baut bis 2014 elf neue Kernkraftwerke. Indien und der Iran, auch die Bombe im Hinterkopf, beschleunigen ihre Atomprogramme. Thailand und Vietnam, Brasilien und Argentinien stehen vor dem Einstieg.

Sind alle verrückt geworden?

Aus deutscher Sicht mag das so scheinen. Doch aus der Sicht nahezu aller anderen Staaten, einschließlich Schwedens übrigens, die ihren teilweisen Ausstieg aus der Atomkraft wieder rückgängig machen, sieht es etwas anders aus. Wo ist innen? Wo ist außen? Die Frage ist leicht zu klären.

Auf Tagungen der International Atomic Energy Agency (IAEA) wird die deutsche Haltung belächelt. Frankreich hat kürzlich den Standort für den ersten EPR-Reaktor bekannt gegeben. Sukzessive sollen die Druckwasserreaktoren der zweiten Generation in Frankreich, technisch auf dem Planungsstand der siebziger Jahre, durch neue EPRs ersetzt werden. Präsident Jacques Chirac will aber noch mehr. Er setzt darauf, dass in Frankreich der erste ITER-Fusionsreaktor laufen soll. Die Fusionsenergie ist vergleichsweise sicher – die schwach strahlenden Abfälle bauen sich innerhalb weniger Jahrzehnte ab – und soll vor allem dafür sorgen, dass Wasserstoff in großem Ausmaß ab Mitte des 21. Jahrhunderts Erdöl ersetzt.

Die Fusionstechnologie wurde Anfang der fünfziger Jahre von dem Physiker Andrei Sacharow entwickelt. Sie ist schwierig zu handhaben, zweifellos. Doch Ende der neunziger Jahre kam bei den Fusionsmaschinen erstmals mehr Energie heraus, als man zu ihrem Start benötigte. Auch Japan will, gestützt von den USA, den ersten ITER-Reaktor bauen. Die Atomgegner lässt das kalt. Sie behaupten nach wie vor, die Fusion funktioniere nicht. Auch eine zweite Schlüsseltechnologie, die in den USA, Japan und Frankreich favorisiert wird, verweisen die Gegner ins Reich der Fantasie: Brutreaktoren, die vierte Generation von Kernkraftwerken, die im Laufe der 2020er Jahre einsatzbereit sein werden. Ihnen gilt der besondere Hass der Atomgegner. Denn sie sind in der Lage, aus dem größten Problem der Atomwirtschaft, den Abfällen, neue Rohstoffe zu machen. Dabei werden abgebrannte Brennstäbe neu angereichert.

Im kommenden Jahr wird das erste Rubbiatron, benannt nach seinem Entwickler, dem italienischen Physik-Nobelpreisträger Carlo Rubbia, ins Laufen gebracht. Das Rubbiatron ist ein Atomofen, der Abfälle aus anderen Reaktoren schluckt und dabei das besonders kritische Plutonium, das mit Abstand riskanteste strahlende Element und Grundstoff für Atomwaffen, verfeuert. Dabei wird die Halbwertszeit der atomaren Stoffe radikal verkürzt. Innerhalb von nur drei Generationen – statt der bisher unausweichlichen hunderttausend Jahre – wird dabei der Strahlungswert von natürlichem Uran erreicht. Die größte Gefahr der zivilen Atomkraft ist gezähmt.

Der Brennofen des Herrn Rubbia ist aber nur ein Verbindungsglied zur eigentlichen Aufgabe der Generation-IV-Reaktoren. Im Jahr 2006 wird Südafrika den ersten Prototypen eines in Deutschland entwickelten Reaktortyps bauen, zehnmal kleiner als herkömmliche Reaktoren, aber genauso leistungsfähig: den Kugelhaufen-Modul-Reaktor (Pebble-Bed Modular Reactor – PBMR). Der Kern dieser Kleinreaktoren ist mit dem Gas Helium als Kühlmittel ausgestattet. Selbst bei extrem hohen Temperaturen reagiert Helium nicht mit anderen Stoffen. Beim PBMR kann der Reaktorkern nicht schmelzen.

Auf diesem Prinzip bauen auch die anderen Vertreter der Generation IV auf. Sie haben aber noch einen wesentlichen Vorteil: Ihre Betriebstemperaturen sind enorm hoch. Dabei entsteht als Nebenprodukt in großen Mengen Wasserstoff, der einzige heute sichtbare Ersatzstoff für fossile Energieträger wie Erdöl und Gas. Brennstoffzellen laufen auf der Basis von Wasserstoff. Seit allerdings der Zusammenhang zwischen der bis vor kurzem noch als superöko geltenden, CO2-freien Wasserstofftechnik und den neuen Atomreaktoren der Generation IV bekannt wurde, wird auch die Wasserstoffgesellschaft, die logische sichtbare Alternative zur Ölwelt, als größenwahnsinniges Projekt abgetan.

Immer wenn es darum geht, Vielfalt statt Energieeintopf zu servieren, verlieren die angeblichen Zukunftsfreunde der Generation Ausstieg die Nerven. Vielfalt ist nicht ihr Ziel. Das Windrad, die Solaranlage auf dem Dach sind sinnvoll, keine Frage, aber weder ausreichend und – als einziges Ziel deutscher Energiepolitik – ein monotoner Eintopf, der keine Probleme löst, sondern viele schafft.Gut ist, was uns recht ist. Schlecht alles andere. Dass eine Energieform die Probleme der Menschheit löst, ist falsch. Aber diese Erkenntnis gilt wechselseitig – für Kernkraft wie für das Heilsdogma der erneuerbaren Energien. Es ist eine fragwürdige Therapie, Größenwahn mit Größenwahn zu bekämpfen.

Man muss an dieser Stelle auch vom Größenwahn derer reden, die die Generation Ausstieg bis heute bekämpft. Die alte Atomindustrie war arrogant, einfältig. In den fünfziger Jahren behauptete sie, dass Atomstrom so billig herzustellen wäre, dass man gar keine Stromzähler mehr in Haushalten bräuchte – „too cheap to meter“ nannte man das. Die alte Atomindustrie ignorierte das Problem der Endlagerung stark strahlender radioaktiver Stoffe und entwickelte jahrzehntelang keine Alternativen beim Reaktorbetrieb, den die vierte Generation nun durch die atomare Kreislaufwirtschaft zeigt. Es war eine staatlich geforderte, politisch gewollte Planwirtschaft, die nicht dachte und rechnete, forschte und entwickelte, sondern nahm und nahm. Sie war tatsächlich Teil des unheilvollen militärisch-industriellen Komplexes, den US-Präsident Dwight Eisenhower am Ende seiner Amtszeit als größte Gefahr der Demokratie beschwor. Dass die Atomkraft in den USA der siebziger Jahre aus der Mode kam, lag nicht an Ängsten, sondern an unbezahlbaren Rechnungen, die durch massive Baukostenüberschreitungen von Kraftwerken anfielen.

In dieser Welt geht es um anderes als um Kalte Kriege. Die Wende von 1989 hat die Welt sicherer gemacht, aber auch instabiler. Russland ist nach wie vor als wichtigster Gaslieferant der Welt kein langfristig zuverlässiger Verbündeter. Wer heute nur auf Gas setzt, ohne Zweifel die beste bekannte Form, Grundlastenergie bereitzustellen, wiederholt den katastrophalen Fehler des Westens in Sachen Erdöl, nur des Rohstoffs wegen bei Diktaturen und Halbdemokratien beide Augen zuzudrücken – bis es knallt.

Neben der Versorgungsautonomie mit Kernkraft spielen auch die Preise für die Stromgewinnung eine entscheidende Rolle. Atomstrom ist nicht so billig, dass man ihn nicht messen muss, dafür aber langfristig kalkulierbar. Die Baukosten eines AKW in Europa belaufen sich auf 2000 Euro pro Megawatt errichteter Leistung. Mehr als doppelt so viel wie bei einem Gaskraftwerk. Allerdings ist der Betrieb des AKW deutlich günstiger. Im Ergebnis kostet die Kilowattstunde Atomstrom drei Cent – heute und auf lange Sicht. Gas hingegen wird teurer.

Skepsis darf auch aufkommen, wenn man den deutschen Atomausstieg vor dem Hintergrund der ehrgeizigen Pläne der Bundesregierung zur CO2-Reduktion betrachtet. Ein Energiebericht des Wirtschaftsministeriums, erstellt im Jahr 2001 unter Werner Müller, berechnete die Kosten einer 40-prozentigen CO2-Reduzierung (gegenüber 1990) bis zum Jahr 2020 mit insgesamt 256 Milliarden Euro. Dabei kalkulierten Müllers Beamte noch mit einem Rohölpreis von 21 Dollar pro Barrel für das fiktive Planjahr 2020. Anfang 2005 kostete das Barrel Öl mehr als 40 Dollar. Too cheap to meter?

All das führt dazu, dass der Atomkonsens sich in Deutschland zusehends aufweicht. In den Chefetagen der Energiekonzerne glaubt ohnehin kaum noch jemand daran. Und innerhalb der SPD, die aus Koalitionsraison gern die Anti-AKW-Waffenbrüderschaft mit den Grünen beschwört, sind nicht nur des Kanzlers engste Berater skeptisch, wie es mit dem Ausstieg weitergeht. Die ersten Tabus werden bereits gebrochen.

Anfang Februar dieses Jahres machte Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, den Anfang. Er forderte, „dass die politische Festlegung auf einen Ausstieg aus der Kernenergie zurückgenommen werden muss“. In den Augen des Establishments der Generation Ausstieg ist das ein Skandal. Möglicherweise ist es weit weniger aufregend.

Vielleicht hat da einfach nur einer begriffen, dass der Kalte Krieg vorbei ist.

Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.