Unser Netz muss grüner werden

• „Bitte überlegen Sie, ob es wirklich nötig ist, diese Mail auszudrucken.“ So oder ähnlich steht es jeden Tag unter unzähligen E-Mails. Daneben prangt oft ein kleiner grüner Baum oder ein anderes Symbol für ökologische Korrektheit. Leuchtet auch erst mal ein: Für Ausdrucke werden Bäume gefällt, wird Papier durch die Gegend gefahren, und Toner oder Tinte müssen nachgefüllt werden. Alles schlecht für die Umwelt. Bleibt die E-Mail im Computer, werde die Umwelt davon nicht berührt, so die Annahme. Stimmt aber leider nicht. Unsere digitale Welt ist Schätzungen zufolge für etwa vier Prozent des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Beim Anteil an den klimaschädlichen Emissionen reichen die Schätzungen von 1,4 bis 3,9 Prozent. Also womöglich mehr als der Anteil des Flugverkehrs oder der Schifffahrt, die deutlich kritischer beäugt werden.

Wie kann man die Digitalisierung umweltfreundlich gestalten? Wie lässt sich verhindern, dass das berühmte Motto „Software is eating the world“ im negativen, wörtlichen Sinne wahr wird? „Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei Megatrends, über die getrennt voneinander schon lange gesprochen wird. Aber erst seit Kurzem werden sie wirklich zusammengedacht“, sagt Stephan Ramesohl vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. „Die Bewältigung der Klimakrise wird nur gelingen, wenn wir die Digitalisierung als mächtiges Transformationswerkzeug nutzen. Dafür ist es aber unabdingbar, dass wir die digitale Welt selbst nachhaltig gestalten.“

Wir freuen uns, dass Ihnen dieser Artikel gefällt.

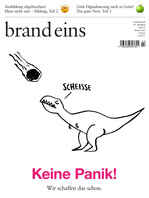

Er ist Teil unserer Ausgabe Keine Panik!