Mehr als Angebot und Nachfrage

Können Preise gerecht sein? Und falls ja – wie setzt man sie durch? Fragen an fünf Expertinnen und Experten.

Sind die Löhne in Deutschland fair?

Foto: © www.dietlb.de

Marcel Fratzscher, 51, leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit Sitz in Berlin und ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Fratzscher zählt zu den einflussreichsten Ökonomen Deutschlands, er beschäftigt sich unter anderem mit Arbeit und Verteilungsfragen. Er sagt: „Eine hohe Einkommensungleichheit ist nicht nur ökonomisch und sozial fatal, sondern auch politisch.“

Befürchteter Verlust von Jobs durch die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015: bis zu 900.000

Geschätzter tatsächlicher Verlust von Jobs: 40.000 bis 60.000

Geschätzter Anteil der Beschäftigten in Deutschland, die durch die Einführung des Mindestlohns bessergestellt wurden, in Prozent: 15

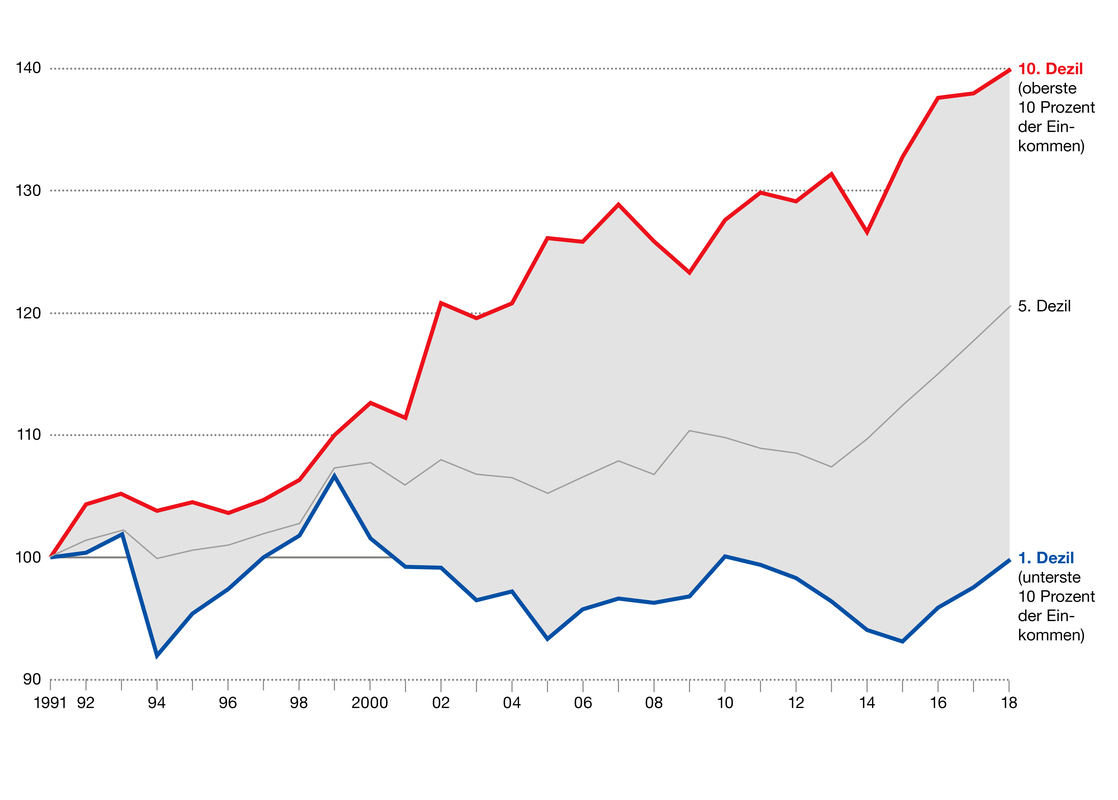

Entwicklung der verfügbaren Haushaltseinkommen nach Einkommensgruppen

Veränderung in Prozent seit 1991

Quelle: Sozio-oekonomisches Panel, DIW

Das Auseinanderdriften der Einkommen in Deutschland wird deutlich, wenn man die Einkommensgruppen in zehn gleich große Teile (Dezile) zerlegt. Im 1. Dezil befinden sich die ärmsten zehn Prozent der Bevölkerung, im 10. Dezil die reichsten. Die Grafik zeigt die prozentuale Entwicklung der verfügbaren Haushaltseinkommen. Das ist der Teil des Einkommens eines Haushalts, der für den Konsum übrig bleibt, nachdem Steuern und Sozialabgaben abgezogen und staatliche Leistungen hinzuaddiert wurden. Zwischen 1991 und 2018 sind die verfügbaren Haushaltseinkommen im obersten Dezil inflationsbereinigt um 40 Prozent gestiegen, während sie für die Ärmsten sogar leicht unter das Niveau im Jahr 1991 sanken.

brand eins: Wann ist ein Lohn fair, Herr Fratzscher?

Marcel Fratzscher: Wenn er die Bedürfnisse der Beschäftigten berücksichtigt und eine gerechte Verteilung zwischen ihnen und dem Unternehmen herstellt. Welche Aufteilung gerecht ist, darüber muss eine Gesellschaft streiten. Dass viele Firmen beispielsweise Menschen im Niedriglohnsektor bessere Löhne zahlen könnten, hat die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 gezeigt. Dadurch sind so gut wie keine Jobs verloren gegangen.

Debatten gibt es über die in vielen Ländern gestiegene Einkommensungleichheit. Seit wann lässt sich diese beobachten, und welche Länder sind davon betroffen?

Wir sehen diese Entwicklung seit den Neunzigerjahren sowohl in Deutschland als auch in fast allen anderen Industrieländern.

Was sind die Ursachen dafür?

Zum einen die Globalisierung, von der vor allem Hochqualifizierte profitieren. Andere erlitten Einkommensverluste, und Arbeitsplätze für Menschen mit geringen Löhnen gingen verloren. Zum anderen der technologische Wandel, durch den viele gut bezahlte Industriejobs verschwunden sind. Viele Menschen sind abgerutscht, die Mittelschicht ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich geschrumpft – auch in Deutschland.

Ab wann wird Ungleichheit aus ökonomischer Sicht zu einem Problem?

Wenn sie durch unfairen Wettbewerb entsteht. Das ist in Deutschland zu häufig der Fall.

Inwiefern?

Leistung muss honoriert werden. Doch statt von den eigenen Anstrengungen hängt das Einkommen in kaum einem anderen Industrieland so stark vom sozialen Hintergrund ab wie in Deutschland. Auch das Geschlecht hat einen starken Einfluss auf den Verdienst: Deutschland hat einen der größten Gender Pay Gaps der westlichen Welt. Für jeden Euro, den ein Mann bekommt, erhält eine Frau lediglich 82 Cent. Viele Frauen, die aufsteigen wollen, stoßen an eine gläserne Decke; zudem macht es das Ehegattensplitting wenig attraktiv und eine unzureichende Bildungsinfrastruktur und Kinderbetreuung schwierig, mehr als in Teilzeit zu arbeiten. Außerdem wird in frauendominierten Branchen – auch in systemrelevanten wie der Pflege – deutlich schlechter bezahlt als in männerdominierten.

Deutschland hat einen der größten Niedriglohnsektoren Europas, jede fünfte Person arbeitete im Jahr 2021 für weniger als 12,27 Euro brutto pro Stunde. Woran liegt das?

Unter anderem an fehlenden Tarifverträgen: Hierzulande hat nur ungefähr die Hälfte der Beschäftigten einen, im Niedriglohnbereich fast niemand. Für diese Menschen ist es sehr schwer, ein faires Gehalt auszuhandeln. Eine andere Ursache ist das deutsche Steuersystem: In kaum einem anderen Land wird Vermögen so niedrig und Arbeit so stark besteuert. Dadurch lohnt es sich für die rund sieben Millionen Minijobberinnen und -jobber nicht, ihre Stundenzahl zu erhöhen, weil dann Sozialbeiträge und Steuern fällig wären, die den Zuwachs zunichte machten. Statt einem Sprungbrett sind diese Jobs deshalb eine Falle für viele Menschen.

Was sind die Folgen?

Es gibt in Deutschland mehr als zwei Millionen Menschen, die trotz Arbeit nicht über die Runden kommen und ihr Gehalt aufstocken müssen. Und mehr als jeder oder jede Dritte in Deutschland hat keinerlei Ersparnisse. Wir werden in Zukunft deutlich mehr Altersarmut sehen, weil viele nicht genug in die Rentenkasse einzahlen können. Ein Beispiel: Wer heute mit 11 Euro pro Stunde mehr als den Mindestlohn verdient und 40 Jahre in Vollzeit arbeitet, wird weniger als 900 Euro Rente bekommen. Das heißt, er muss im Alter den Staat anbetteln.

Die große Kluft zwischen den Einkommen ist nicht nur ein Problem für die Menschen am unteren Rand, sie spaltet die Gesellschaft. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen mit niedrigerem Einkommen seltener zur Wahl gehen.

Wie ließe sich gegensteuern?

Am wichtigsten wäre es, die Chancengleichheit zu erhöhen, sowohl in der Bildung als auch auf dem Arbeitsmarkt. Dies gäbe mehr Menschen Wertschätzung und die Möglichkeit, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Wenn alle ihre Fähigkeiten und Talente entwickeln und nutzen können, profitiert die gesamte Gesellschaft.

Und wie könnte das gelingen?

Unter anderem durch massive Investitionen in Bildung. Es gibt zwar mittlerweile einen Anspruch auf einen Kita-Platz, aber die Qualität stimmt häufig nicht. Das Gleiche gilt für Schulen. Es gibt zum Beispiel nur wenige Ganztagsschulen, wo Kinder und Jugendliche gut betreut und beim Lernen unterstützt werden. Eine bessere Betreuung würde auch die Mütter entlasten, die nach wie vor die meiste Sorgearbeit schultern und häufig auch deshalb weniger arbeiten.

Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien haben besonders unter der Pandemie gelitten. Wird das die Ungleichheit weiter erhöhen?

Das ist zu befürchten. Die entstandene Bildungslücke ist groß, und ich sehe leider keinen überzeugenden Plan der Politik, diese zu schließen. Dabei werden die 16-Jährigen, die zwei Jahre an Ausbildung verpasst haben, noch 50 Jahre auf dem Arbeitsmarkt sein.

Derzeit trifft die Inflation Menschen mit geringem Einkommen besonders hart.

Definitiv, denn sie geben einen deutlich höheren Anteil ihres Einkommens für Energie und Lebensmittel aus als solche mit hohen Einkommen, und es sind gerade diese Preise, die momentan besonders stark steigen.

Es wird aktuell häufig vor Lohn-Preis-Spiralen gewarnt: Als Folge steigender Preise verlangen Beschäftigte höhere Löhne, die die Inflation wiederum weiter antreiben …

Eine gewisse Lohnsteigerung, um die stark gestiegenen Preise zu kompensieren, halte ich für richtig und notwendig: Höhere Löhne stabilisieren die Wirtschaft, auch weil sie die Kaufkraft erhöhen. Diese war bereits in den vergangenen zwei Jahren zurückgegangen.

Ein anderes Beispiel für „gute“ Inflation ist die schrittweise Erhöhung des Mindestlohnes von 9,60 auf 12 Euro in diesem Jahr. Man geht davon aus, dass die Preise dadurch um 0,3 bis 0,4 Prozent steigen werden. Im Vergleich zu den 7 Prozent, die wir aktuell erleben, erscheint mir das verkraftbar, um fast zehn Millionen Menschen besserzustellen.

Ein Mindestlohn von 12 Euro wird die Lohnlücke allerdings nicht schließen. Welche Perspektive sehen Sie für Menschen mit niedrigen Einkommen?

Neben mehr Chancengleichheit, Qualifizierung und einer Stärkung der Sozialpartnerschaften zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden ist die Bevölkerungsentwicklung ihre beste Chance: In den kommenden zehn Jahren werden Millionen Menschen in Rente gehen. Dadurch werden die Unternehmen stärker miteinander im Wettbewerb stehen. Sie müssen ihre Beschäftigten nicht nur besser bezahlen, sondern auch in sie investieren. Es besteht deshalb Hoffnung auf mehr Wertschätzung und fairere Löhne im kommenden Jahrzehnt – allerdings nicht wegen der Einsicht der Politik, sondern wegen der Demografie.

Kann ein Unternehmen mit gerechten Preisen erfolgreich sein?

Foto: © Frithjof Kjer

Lisa Marie Ranisch, 36, ist Professorin für Nachhaltige Unternehmensführung und Angewandte Ethik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden. Vor ihrem Wechsel in die Forschung arbeitete sie als Unternehmensberaterin. Sie sagt: „Unser Wohlstand der vergangenen Jahrzehnte basiert zu einem großen Teil auf den sehr niedrigen Preisen für Lebensmittel, Kleidung, Möbel und Elektrogeräte, die nicht die wahren Kosten widerspiegeln.“

brand eins: Frau Ranisch, viele Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler können mit dem Begriff Fairness wenig anfangen.

Lisa Marie Ranisch: Das muss man differenzieren. Klassische ökonomische Modelle sind sehr simpel: Bei hohen Preisen kaufen die Menschen weniger, bei niedrigen Preisen mehr – fertig. Hintergrund ist die Annahme des berüchtigten Homo oeconomicus, der immer streng rational zu seinem Vorteil handelt. Damit kann man vieles erklären, aber diese Modelle sind trotzdem unvollständig. Verhaltensökonomen haben in Experimenten herausgefunden, dass Menschen auf Geschäfte verzichten, die sie als unfair empfinden, selbst wenn das für sie persönlich einen Nachteil bedeutet.

Wann ist es für Unternehmen rational, Produkte zu einem fairen Preis anzubieten?

Wenn es hierfür Anreize gibt, etwa durch das Kaufverhalten der Konsumenten. Das Problem ist, dass diese im Zweifel nicht wissen, was die Herstellung eines billigeren Produktes an Umweltschäden oder an Ausbeutung verursacht, und beim Kauf nicht damit konfrontiert werden.

Man spricht in diesem Zusammenhang von externen Effekten, die nicht in den Preisen berücksichtigt werden. Wären sie es, müssten viele Produkte teurer sein.

Genau. Deshalb ist der Begriff des wahren Preises mindestens so wichtig wie der des fairen Preises. Wenn ein Preis wahr ist, also alle Kosten berücksichtigt sind, die ein Produkt verursacht hat – auch für die Arbeiter und die Umwelt –, dann ist er auch fair.

Was gehört sonst noch dazu?

Verteilungsgerechtigkeit. Ein Preis ist fair, wenn die berechtigten Interessen aller Stakeholder berücksichtigt sind. Wenn der Vorstandsvorsitzende aber hundertmal so viel verdient wie der Arbeiter in der Produktion, dann kann das Unternehmen nicht mehr den Wert der Fairness für sich beanspruchen.

Kann man als Unternehmen mit wahren Preisen erfolgreich sein?

Ja, aber das Modell hat Grenzen. Es funktioniert bedingt, wenn ich die fairen Preise zu meinem Alleinstellungsmerkmal mache. Dann bleibe ich in meiner Nische und verkaufe vielleicht an Besserverdiener, aber meist nicht mehr.

Die viel interessantere Frage lautet: Lässt sich der Markt insgesamt so umbauen, dass alle Unternehmen faire Preise verlangen? Die Geschichte zeigt, dass es nicht reicht, auf Selbstverpflichtungen der Wirtschaft zu setzen. Wenn Gemeingüter wie saubere Luft und sauberes Wasser betroffen sind, brauchen wir definitiv Regulierung.

Könnte sich der Markt nicht von allein in die richtige Richtung entwickeln, wenn Konzerne wie Aldi oder Nestlé zum Beispiel Bio-Gemüse oder vegane Lebensmittel anbieten?

Das hat einen großen Effekt, und da tut sich auch einiges. Aber es geht aus meiner Sicht nicht schnell genug angesichts der teilweise unumkehrbaren Auswirkungen des Wirtschaftens. Hinzu kommt: Solche Unternehmen verkaufen immer noch massenhaft Produkte, deren Preise zu niedrig, also unfair, sind.

Große Investoren achten mittlerweile nach eigenem Bekunden auf Nachhaltigkeit. Was halten Sie davon?

Inzwischen haben tatsächlich viele, darunter etwa internationale Rückversicherer, erkannt, dass der Klimawandel ein reales Risiko fürs Geschäft darstellt. Und die meisten ahnen, dass mittelfristig weltweit eine schärfere Regulierung auf sie zukommen wird, darauf bereiten sie sich vor. Man will schließlich nur in tragfähige Geschäftsmodelle investieren.

Es bleibt das Problem, dass sich viele ärmere Menschen den wahren Preis vieler Produkte gar nicht leisten könnten.

In einigen Fällen mag dann der Staat gefordert sein, der durch Regulierung den Preis von Produkten beeinflussen kann. Etwa indem er die Preise von Lebensmitteln ausgleicht, also beispielsweise die Mehrwertsteuer auf Bio-Gemüse oder Fairtrade-Produkte abschafft oder diese Güter sogar subventioniert. Dazu muss man aber zunächst klären, was zu einem guten Leben dazugehört: täglicher Fleischkonsum oder Billigflüge in alle Welt wahrscheinlich nicht. Wohnen sicherlich, aber vielleicht nicht im Einfamilienhaus.

„Die hohen Energiepreise sind ein wichtiges Signal, damit Unternehmen und Menschen ihren Verbrauch und wir langfristig unsere Abhängigkeit von fossilen Energien reduzieren.“

Wie viel muss Klimaschutz kosten?

Foto: © ifo Institut

Karen Pittel, 53, leitet das Ifo Zentrum für Energie, Klima und Ressourcen und ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sie berät die Bundesregierung als Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung. Über den CO2-Preis in Deutschland sagt sie: „Es ist klar, dass 30 Euro zu wenig sind, um die Klimaziele zu erreichen.“

brand eins: Wieso hat es so lange gedauert, bis CO2 mit einem Preisschild versehen wurde, Frau Pittel?

Karen Pittel: Dass Treibhausgase große Schäden verursachen, war vielen Menschen zwar schon früher grundsätzlich bewusst. Dennoch verstehen viele bis heute nicht, warum sie dafür zahlen sollen, wenn sie CO2 in die Atmosphäre entlassen.

Woran liegt das?

Die Atmosphäre ist ein sogenanntes öffentliches Gut, jeder kann sie einfach so nutzen. Und wir haben uns an einen Lebensstil gewöhnt, der mit hohen Emissionen einhergeht. Viele sprechen sich für Umweltschutz aus, wollen aber ungern mehr für ihren Urlaub auf Mallorca ausgeben.

Wieso ist ein CO2-Preis aus ökonomischer Sicht das effizienteste Mittel zum Klimaschutz?

Preise spiegeln die Knappheit von Gütern wider – im Fall von CO2 die Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre. Um die globale Erwärmung zu begrenzen, müssen wir den Ausstoß an Treibhausgasen reduzieren. Das funktioniert am besten mit einer angemessenen Bepreisung: je knapper der Platz in der Atmosphäre, desto teurer die Emission einer Tonne CO2. Dadurch wird Unternehmen und Konsumenten signalisiert, dass sie ihr Verhalten ändern müssen.

In Deutschland gibt es seit 2021 einen CO2-Preis, er liegt aktuell bei 30 Euro pro Tonne. Ist das nicht viel zu niedrig?

Die Idee in Deutschland war, zunächst mit einem niedrigeren Preis zu beginnen und diesen Schritt für Schritt zu erhöhen. Es ist allerdings klar, dass 30 Euro zu wenig sind, um die Klimaziele zu erreichen.

Sie hatten bereits vor der Bundestagswahl kritisiert, dass die Parteien sich scheuen, einen angemessenen CO2-Preis durchzusetzen.

Die Politik setzt auf Zuckerbrot statt Peitsche: Man steckt lieber Geld in Fördermaßnahmen, statt den Unternehmen und Konsumenten klarzumachen, welche Emissionen und damit Schäden mit ihrem Verhalten zusammenhängen. Ich halte es aber für wichtig, bei den Kosten des Klimaschutzes ehrlich zu sein.

In Schweden beträgt der CO2-Preis 118 Euro. Wie kommt das?

Schweden erhebt bereits seit 1991 einen Preis auf Kohlenstoffdioxid, dementsprechend hat man dort bereits eine lange Gewöhnungsphase hinter sich.

In Deutschland gilt derzeit ein Festpreis, der schrittweise auf 55 Euro steigen soll. Erst ab 2026 sollen die CO2-Zertifikate versteigert werden, im ersten Jahr noch in einem Korridor zwischen 55 und 65 Euro.

Besser wäre es, man würde früher mit dem Emissionshandel beginnen. Die grundsätzliche Logik dahinter ist folgende: Man setzt sich ein Klimaziel und berechnet, wie viel CO2 noch emittiert werden darf, um dieses zu erreichen. Dann werden Zertifikate ausgegeben, die jeweils zum Ausstoß einer Tonne CO2 berechtigen. Diese Rechte werden untereinander gehandelt. Jedes Jahr wird die Menge reduziert, dadurch steigen die Preise.

Wäre ein globaler Emissionshandel nicht am sinnvollsten?

Das ist der Wunschtraum vieler Ökonominnen und Ökonomen: Würde man eine weltweite Obergrenze an Emissionen festlegen und die Menge der Zertifikate jährlich um drei bis vier Prozent reduzieren, wären wir bis zum Jahr 2050 sicher klimaneutral. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass man sich auf ein solches System einigt.

Wäre es denn fair, wenn in einem Land wie Indien der gleiche CO2-Preis gelten würde wie in Deutschland, wo das Pro-Kopf-Einkommen rund 20-mal höher ist?

Das hinge von der Vergabe der Emissionsrechte ab. Man könnte sie pro Kopf verteilen: Hat jeder Mensch das gleiche Recht zur Emission, bekommt jeder das gleiche Budget. Ein Land wie Indien mit 1,4 Milliarden Menschen würde dann fast 20-mal mehr Zertifikate erhalten als Deutschland. Und da Indien pro Kopf deutlich weniger emittiert, im Jahr 2020 nur etwa ein Viertel von Deutschland, könnte das Land einen großen Teil der Rechte verkaufen und mit dem Geld zum Beispiel in erneuerbare Energien investieren.

Indien hat wie viele andere Länder des Südens insgesamt deutlich weniger zur Erderwärmung beigetragen als die westlichen Industriestaaten. Sollte das nicht auch berücksichtigt werden?

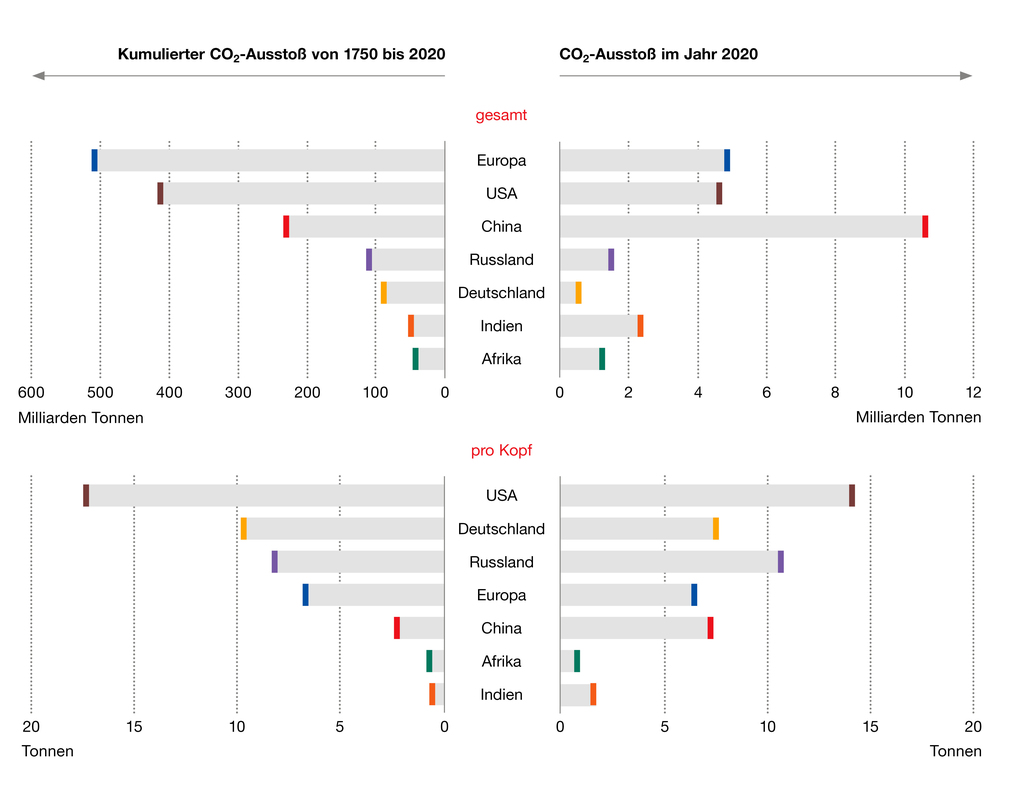

In der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen heißt es, dass Länder eine gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung für den Klimawandel haben und sich entsprechend dieser und ihren Fähigkeiten am Umweltschutz beteiligen sollen. Wie dies genau zu interpretieren ist, darüber gibt es Diskussionen. China beispielsweise emittiert heute absolut gesehen am meisten CO2, hat jedoch seit Beginn der Industrialisierung deutlich weniger ausgestoßen als die USA oder Europa. Vor allem wenn man berücksichtigt, auf wie viele Menschen sich diese Emissionen verteilt haben (siehe Grafiken auf S. 55).

Welche Rolle spielt Fairness beim internationalen Klimaschutz?

Wenn wir ärmere Länder nicht finanziell beim Umbau ihrer Wirtschaft unterstützen, laufen wir Gefahr, dass die Welt noch weiter auseinanderdriftet. Zudem sind die Emissionen ärmerer Länder zwar bislang gering, in Zukunft könnten sie aber massiv ansteigen. Deshalb ist eine Unterstützung nicht nur fair, sondern auch im eigenen Interesse der Industrieländer.

Auch national betrachtet wirft Klimaschutz Gerechtigkeitsfragen auf: Seit dem vergangenen Jahr steigen die Energiepreise stark. Das mag gut für das Klima sein, belastet aber vor allem ärmere Haushalte.

Die hohen Preise sind ein wichtiges Signal, damit Unternehmen und Menschen ihren Verbrauch und wir langfristig unsere Abhängigkeit von fossilen Energien reduzieren. Allerdings können die hohen Preise für Menschen mit niedrigerem Einkommen zu einem echten Problem werden. Deshalb sollte man diese gezielt unterstützen.

Quelle: L. Flach, J. Pfeiffer, K. Pittel (2022): Fairness und Eigeninteresse im internationalen Klimaschutz

Woran sollte Verantwortung für den Klimaschutz gemessen werden? An den heutigen CO2-Emissionen (oben rechts)? Dann läge China an der Spitze. Ein anderes Bild ergebe sich, wenn man die Gesamtmenge betrachtet, die ein Land seit 1750 ausgestoßen hat (oben links) – hier wäre China deutlich hinter Europa und den USA. Pro Kopf wäre der Unterschied im historischen Vergleich noch eklatanter – da fiele Deutschland die zweitgrößte Verantwortung zu (unten links).

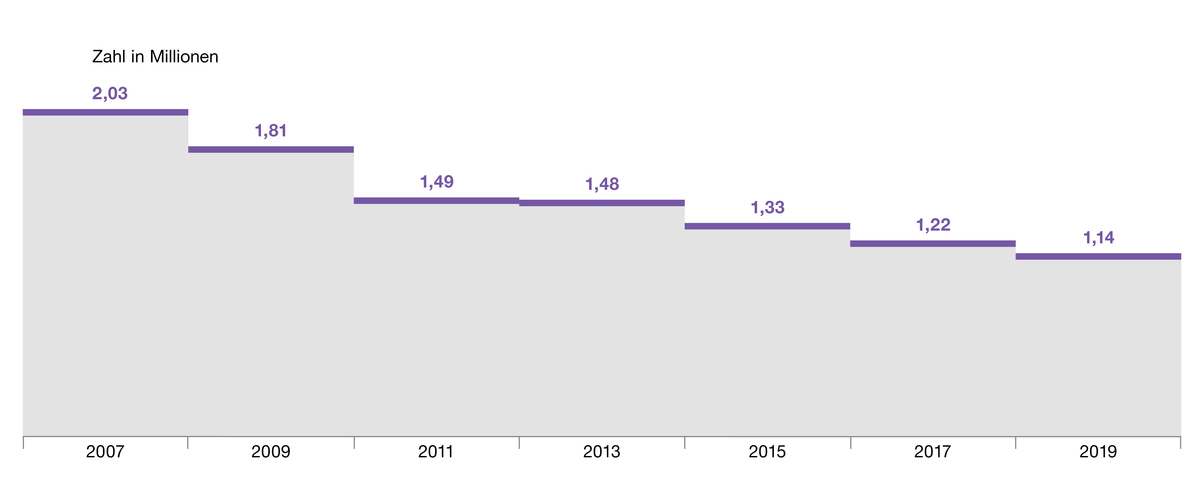

Quelle: Deutscher Bundestag

Wie wird Wohnen wieder bezahlbar?

Foto: © Institut der deutschen Wirtschaft

Pekka Sagner, 31, ist Experte für Wohnungspolitik und Immobilienökonomik am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Der Volkswirt beschäftigt sich seit Jahren mit dem Wohnungsmarkt, der ihn fasziniert, weil sich Preise dort einerseits frei bilden, vor allem das Wohnen zur Miete aber streng reguliert ist. Er sagt: „Es ist in Ordnung, dass der Staat – mit Maß – in den Wohnungsmarkt eingreift.“

brand eins: Herr Sagner, warum sind die Mieten in den vergangenen Jahrzehnten so extrem gestiegen?

Pekka Sagner: Das hat verschiedene Gründe. Zum einen nimmt die Zahl der Haushalte zu, weil immer mehr Menschen allein leben. Zum anderen wohnen wir im Durchschnitt in größeren Wohnungen – beides lässt die Nachfrage steigen. Weil die Einkommen parallel ebenfalls gestiegen sind, ist auch die Zahlungsbereitschaft größer geworden. Vereinfacht gesagt: Die Menschen, die die teuren Wohnungen in den Citylagen der Großstädte mieten, können es sich leisten.

Auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser steigen stark. Wie hängt das mit den hohen Mieten zusammen?

Die Kreditzinsen waren zuletzt so niedrig, dass sich auch Durchschnittsverdiener enorme Immobilienpreise leisten konnten. Diese Selbstnutzer konkurrieren auf dem Markt mit Investoren, die Objekte vermieten wollen. Investoren können ganz anders kalkulieren und höhere Finanzierungen stemmen als Privatleute. Beides treibt die Kaufpreise immer weiter in die Höhe. Und wer viel Geld investiert hat, will seine Investition danach mit einer entsprechenden Miete wieder hereinholen.

Sind Mieten von um die 20 Euro kalt pro Quadratmeter wie in manchen deutschen Großstädten noch fair?

Streng ökonomisch argumentiert, spielt das eigentlich keine Rolle, solange ein Vermieter dafür einen Mieter findet. Aber Mieten stehen nicht umsonst sozialpolitisch im Fokus: Mieter haben in der Regel geringere Einkommen und weniger Vermögen. Der Wohnungsmarkt rechtfertigt zumindest kurzfristig staatliche Eingriffe, weil man eben nicht einfach mal so neue Wohnungen baut. Wir haben in Deutschland so gut wie keinen Leerstand – und das bereits seit Jahren. Das heißt, die zusätzliche Nachfrage lässt sich nur durch Neubauten decken. Und das dauert.

Einige fordern, Mieten staatlich zu begrenzen – in Berlin wurde ein solcher Mietendeckel schon erprobt. Was halten Sie davon?

Nichts. Auf den großstädtischen Märkten ist das Wohnungsangebot knapp und deshalb teuer. Es muss also mehr gebaut werden, und dafür brauchen Investoren Anreize. Ein fester Mietendeckel würgt die Bautätigkeit ab. Für Investoren ist es heute ohnehin schwierig, neue Objekte zu bauen: Die Bodenpreise sind stark gestiegen, ebenso die Personal- und Materialkosten. Bei staatlichen Eingriffen ist es wichtig, dass man Preissignale weiter zulässt.

Was sollte der Staat dann Ihrer Ansicht nach tun?

Er kann zum Beispiel Neubauten allgemein und im Besonderen Sozialwohnungen steuerlich fördern, die dann nur bedürftige Menschen beziehen dürfen. Und er kann Mietern mit Sozialleistungen wie Wohngeld helfen.

Könnte man nicht auch argumentieren, dass hier Marktversagen vorliegt, und konsequenterweise auf staatliche, nicht gewinnorientierte Vermietung setzen?

Das würde den Markt noch viel dysfunktionaler machen. Schauen Sie sich die DDR in ihrer Endphase an, mit einem vollständig staatlich bewirtschafteten Wohnungsmarkt. Da standen Hunderttausende unbewohnbare Wohnungen leer. Preise senden wichtige Signale, wenn sie sich an Angebot und Nachfrage orientieren.

Wenn man Investoren Anreize bietet, dort zu bauen, wo die Nachfrage hoch ist, steigt mit der Zeit das Wohnungsangebot. Langfristig müssten die Mieten dann wieder sinken, oder?

Leider nein. Das würde nur bei einem Überangebot passieren, also Leerstand – in manchen Regionen geschieht das, wenn viele Menschen wegziehen. Aber normal ist es nicht, jedenfalls nicht auf dem deutschen Markt in Großstadtlagen. Was man erwarten kann, ist, dass die Preise immerhin weniger stark steigen als jetzt oder sogar stagnieren. Dann werden sie mit der Zeit relativ zum steigenden Einkommen und anderen Preisen erschwinglicher.

Gibt es denn Industrieländer, in denen die Mieten auch mal sinken?

Ja, in Großbritannien zum Beispiel. Dort ist der Wohnungsmarkt tendenziell sehr wenig reguliert, die Verträge sind kurzfristig, es gibt kaum Mieterschutz. Dadurch reagiert der Markt deutlich preiselastischer, und manchmal sinken die Mieten. In Deutschland haben wir uns für strenge Kündigungsschutzregeln und damit gegen flexible Mieten entschieden.

Also sind Mieten entweder aus Investorensicht fair oder für die Mieterinnen und Mieter, doch in letzterem Fall baut keiner mehr Wohnungen?

Der Schlüssel ist meiner Ansicht nach, schneller und unbürokratischer zu bauen und dabei auch neue Ideen umzusetzen. Warum nicht Tiny Houses in modularer Bauweise oder Häuser aus Schiffscontainern möglich machen? Damit könnte man immerhin kurzfristige Nachfragespitzen abfangen.

Wie viel sollten wir für Lebensmittel ausgeben?

Foto: © Universität Hohenheim / Jan Winkler

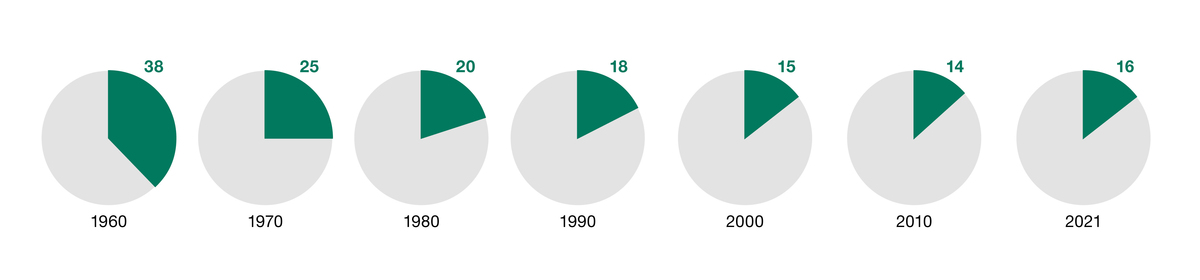

Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren an den Konsumausgaben privater Haushalte in Deutschland, in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, Statista

Regina Birner, 56, leitet den Lehrstuhl für sozialen und institutionellen Wandel in der landwirtschaftlichen Entwicklung an der Universität Hohenheim. Birner ist auf dem Land aufgewachsen, hat sich auf internationale Agrarpolitik spezialisiert und sitzt im Wissenschaftlichen Beirat des Landwirtschaftsministeriums. Sie sagt: „Lebensmittel sind in Deutschland zu billig.“

brand eins: Frau Birner, aktuell wird viel über die steigenden Nahrungsmittelpreise diskutiert. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Regina Birner: Die Preise für einige Lebensmittel, die durch den Krieg in der Ukraine knapper werden, steigen. Insgesamt geben wir Deutschen aber immer noch relativ wenig für Lebensmittel aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es für einen durchschnittlichen Haushalt etwa 50 Prozent des Einkommens. Dieser Anteil ist dann – wie in allen Industrieländern – kontinuierlich zurückgegangen und lag in Deutschland zwischenzeitlich nur noch bei gut 13 Prozent. Inzwischen sind es etwa 15,5 Prozent (siehe Grafik unten).

Wie konnte der Anteil so massiv sinken?

Zum einen sind die Einkommen stark gestiegen und Lebensmittel nicht in gleichem Maße teurer geworden. Durch Mechanisierung und ertragreichere Sorten hat die Produktivität in der Landwirtschaft zum anderen enorm zugenommen. Wie der Agrarökonom Willard W. Cochrane gezeigt hat, führt dieser technische Fortschritt für die Landwirte zu einer Tretmühle: Sie investieren ständig in neue Technologien, weil sie ihr Einkommen erhöhen wollen. Damit steigt aber die Produktivität, was zu sinkenden Preisen führt. Der technische Fortschritt kommt somit der Kundschaft zugute, für die Landwirte hingegen führt er zu einem Verdrängungswettbewerb.

Warum ist der Durchschnittsbauernhof dann nicht schon längst ein Großbetrieb?

Weil es nur begrenzte Effizienzgewinne gibt, wenn landwirtschaftliche Betriebe ihre Flächen ausweiten. Außerdem können sie nur dann wachsen, wenn andere aufgeben und ihre Flächen verpachten. Dieser Prozess verläuft langsam, denn Bauernhöfe sind meist Familienbetriebe, da ist eine gewisse Tendenz zur Selbstausbeutung eingebaut. All das führt dazu, dass weiterhin viele relativ kleine Betriebe einen hochkonzentrierten Lebensmitteleinzelhandel beliefern. Sie haben praktisch keine Verhandlungsmacht. Die Produktivitätsfortschritte der Agrarindustrie haben nur wenige Landwirte reich gemacht. Im Schnitt verdienen sie in Deutschland heute nicht mehr als angestellte Handwerker, obwohl sie selbstständige Unternehmer sind und sehr lange Arbeitszeiten haben.

Sollte der Staat also noch stärker eingreifen, um den Bäuerinnen und Bauern ein angemessenes Einkommen zu ermöglichen?

Im Durchschnitt stammt bereits mehr als 40 Prozent der Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland aus staatlichen Zahlungen. Diese Subventionen werden jedoch überwiegend nach Betriebsgröße und nicht nach sozialen Kriterien verteilt.

Es gibt auch Initiativen von gemeinnützigen Organisationen. Ein Beispiel ist Fairtrade, die ein Siegel vergibt und den Ansatz des „Living Income“ unterstützt. Die Idee dabei ist, dass Landwirte und ihre Familien von ihrer Arbeit leben können. Ein Fairtrade-Siegel funktioniert aber nur, wenn die Verbraucher bereit sind, höhere Preise für fair gehandelte Lebensmittel zu zahlen.

Könnte der Staat nicht Mindestpreise für Lebensmittel festlegen?

Diese Forderung gibt es. Allerdings haben staatlich garantierte Mindestpreise in einem marktwirtschaftlichen System erhebliche Nachteile. Sie führen zu Überschüssen und beeinträchtigen den Anreiz, möglichst effizient zu wirtschaften. Besser ist es, die Marktverzerrungen zu beseitigen. Etwa indem man die Verhandlungsmacht der bäuerlichen Genossenschaften gegenüber dem Lebensmitteleinzelhandel stärkt, zum Beispiel durch strengere Regeln gegen unfaire Handelspraktiken.

Es ist offensichtlich, dass wir eigentlich mehr für unser Essen ausgeben müssten. Die Frage ist: wie viel mehr?

Es gibt keine genauen Zahlen dazu, wie viel höher die Preise sein müssten, um alle externen Effekte der Landwirtschaft zu überwinden und sowohl mehr Tierwohl zu verwirklichen als auch den bäuerlichen Familien ein angemessenes Einkommen zu ermöglichen. Wenn es gelingt, die Marktverzerrungen zu verringern, wenn der technische Fortschritt weltweit weitergeht und wenn staatliche Fördermittel effizienter eingesetzt werden, dann müssten die Preise meiner Einschätzung nach nicht mehr als 20 Prozent steigen.

Könnten die Lebensmittelpreise künftig nicht allein deswegen stärker steigen, weil sich die globale Nachfrage aufgrund des Bevölkerungswachstums erhöht?

Auf einem großen Teil der globalen Agrarfläche sind die Erträge immer noch relativ niedrig: In Afrika wird pro Hektar etwa eine Tonne Getreide geerntet, in Deutschland sind es sieben oder acht. Wenn es gelingt, die Erträge dort, wo sie aktuell noch gering sind, nachhaltig zu steigern, dann müssten die Preise nicht dramatisch steigen, selbst wenn in Europa weniger intensiv gewirtschaftet wird.

Also könnte hier alles beim Alten bleiben?

Nein. Sowohl die landwirtschaftliche Produktion als auch die Ernährung in Deutschland muss nachhaltiger werden. Wir müssen vor allem den Fleischkonsum reduzieren, das ist sowohl für das Klima als auch für die Gesundheit hilfreich. Eine Abgabe auf Fleischprodukte wäre eine Möglichkeit. Die Gelder, die der Staat dadurch einnimmt, könnte man gezielt Landwirten zur Verfügung stellen, damit diese das Tierwohl verbessern. Die Folgen für ärmere Haushalte müsste man aber ausgleichen. Obst und Gemüse könnte man gleichzeitig steuerlich verbilligen.

Das Umweltbundesamt schlägt vor, keine Mehrwertsteuer mehr auf pflanzliche Lebensmittel zu erheben.

Eine generelle Abschaffung der Mehrwertsteuer auf alle pflanzlichen Produkte halte ich nicht für sinnvoll, auch nicht zum Ausgleich eines krisenbedingten, kurzfristigen Preisanstieges. Das wäre für den Staat mit erheblichen Steuerausfällen verbunden, ohne dass damit gezielt einkommensschwache Haushalte unterstützt geschweige denn Nachhaltigkeitsziele erreicht würden. ---