Seltene Doppelbegabung

Karl Leo ist Physikprofessor und Unternehmer. Die Geschichte eines Ausnahmetalents.

Dieser Artikel erschien in der Ausgabe 01/2022.

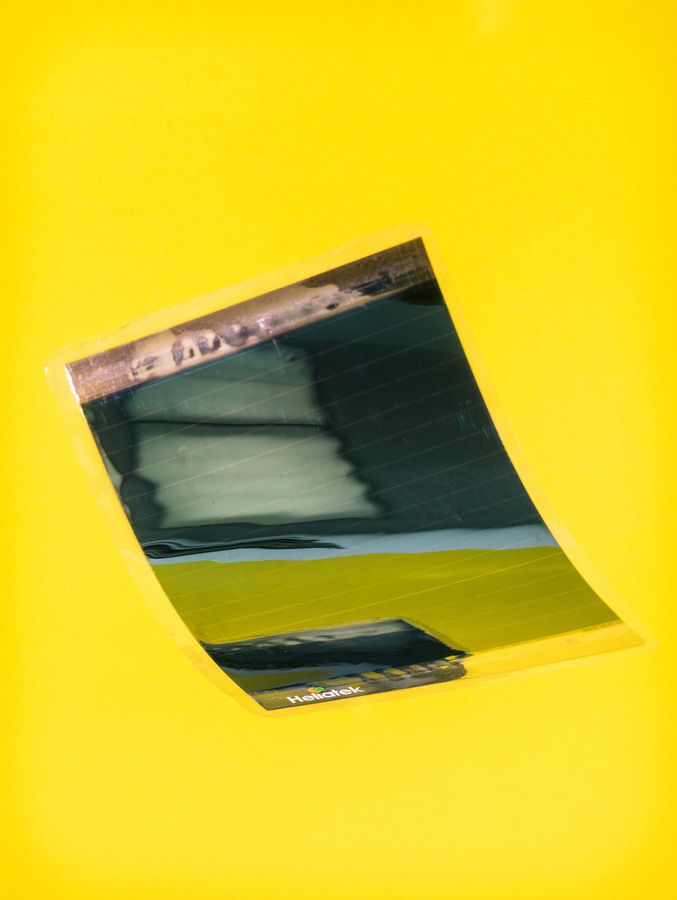

Karl Leo ist Professor für Optoelektronik am Institut für Angewandte Photophysik der Technischen Universität Dresden. Als Unternehmer will er als Nächstes Solarfolien vermarkten

• Es muss im Jahr 2011 oder 2012 gewesen sein. Den Zeitpunkt weiß Karl Leo nicht mehr so ganz genau. Sehr gut erinnert er sich hingegen an den verwunderten Blick eines Verkäufers im Dresdner Apple-Store. Der Professor für Optoelektronik verglich gemeinsam mit seinen Kindern den Bildschirm des neuesten iPhones mit dem seines Samsung-Smartphones. Kräftige Farben, scharfes Bild – Leo stellte fest, dass sein Gerät in diesen Kategorien besser war, obwohl es weniger gekostet hatte. Das freute ihn, denn in seinem Smartphone steckte eine Technik, der er Mitte der Neunzigerjahre einen entscheidenden Schub gegeben hatte: organische Leuchtdioden, kurz OLED. Leo erzählte dem Verkäufer, dass die Technik in seinem koreanischen Handy zum großen Teil aus Dresden stamme – damit überraschte er ihn. Überhaupt ist es eine Geschichte, die nur wenige kennen.

Zehn Jahre lang hatten Karl Leo und zwei Doktoranden der Technischen Universität die organischen Leuchtdioden entwickelt, 2001 gründeten sie dann die Firma Novaled. Die Firma hielt viele Patente. Als der forschende Unternehmer im Apple-Store stand, bereitete die Firma gerade den Börsengang in New York vor. Doch es kam anders.

Wir freuen uns, dass Ihnen dieser Artikel gefällt.

Er ist Teil unserer Ausgabe Groß denken