Mein Horrorfilm und ich

Der Arzt prophezeite ihm ein „einzigartiges Erlebnis“. Und tatsächlich wird unser Autor seine Hüft-OP wohl nie wieder vergessen können. Ebenso wie die seltsamen Dinge, die er danach in der Reha erlebte.

Dieser Artikel erschien in der Ausgabe 08/2021.

• Seltsam vertraut ist dieser Geruch und doch verstörend. Wenn meine Mutter früher, während ich in der Kirche saß und das Tantum ergo sang, zweite Bankreihe ganz links, in der Küche die Sonntagsrouladen einen Tick zu scharf angebraten hat, roch es ähnlich. Aber versengtes Menschenfleisch verströmt dann doch eine etwas andere Duftnote als angebrannte Rinderhüfte, beißend und doch süßlich.

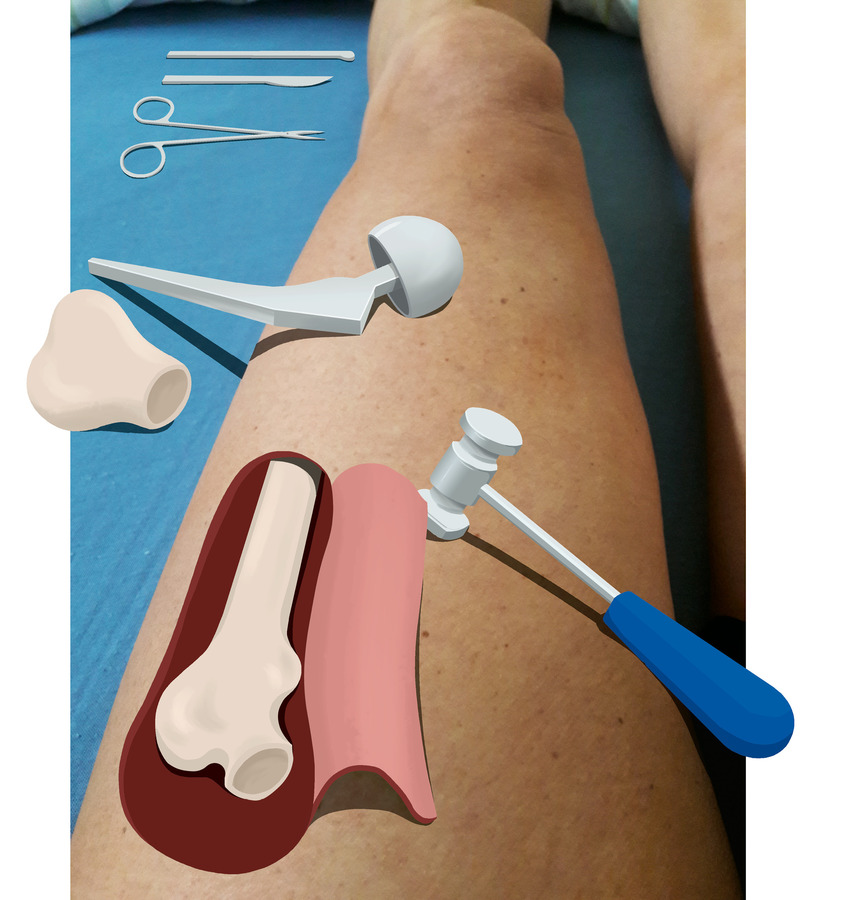

Es ist 8.24 Uhr. Der Professor hat das elektrische Skalpell angesetzt, das gleichzeitig schneidet und das Gewebe verödet. Die Haut sowie eine hauchdünne perlmuttweiße Schicht um die Muskeln herum hat er schon durchtrennt. Jetzt muss er die Muskelstränge mit Fingern und Wundhaken beiseiteschieben, damit er an das Gelenk kommt. Dann liegt es vor uns. Mein Hüftgelenk. Der Professor setzt die Knochensäge an. Binnen weniger Sekunden fräst sich das Sägeblatt durch meinen Oberschenkelknochen. Rechts über dem Operationstisch hängt ein Monitor, auf den der Eingriff detailgetreu übertragen wird. Nur einer schaut auf den Bildschirm – das bin ich.

Mit den Schmerzen begann es vor Jahren wie mit einem ungebetenen Besucher, der von Zeit zu Zeit vorbeikommt. Erst ein Ziehen in der linken Hüfte, dann ein Reißen in der Leistengegend. Irgendwann werden die Schmerzen stärker, ich beginne Tabletten zu nehmen. Durch die Schonhaltung und das immer stärkere Hinken verlagert sich der Schmerz; auch Knie und Rücken tun jetzt weh. Außerdem wird das Gelenk immer unbeweglicher, aufs Fahrrad komme ich nur noch mit Mühe.

Ich suche einen niedergelassenen Orthopäden auf. Er schaut sich das Röntgenbild der Hüfte an: „Da sind Sie aber früh dran, mit Mitte 50. Das ist eine beginnende Arthrose.“ Ob man das operieren müsse? „Nein“, beruhigt er mich, „so sieht kein Hüftgelenk aus, das man operiert. Darüber reden wir vielleicht mal in zehn Jahren.“ Er spritzt Cortison ins entzündete Gelenk und verschreibt Physiotherapie und Tabletten.

Nachdem die Spritze, die Physiotherapie und immer mehr Schmerztabletten nicht helfen, gehe ich zu einem Heilpraktiker, ich nenne ihn den „Voodoo-Mann“. Ich halte nicht viel von alternativen Heilmethoden, aber ich habe im Internet Beiträge gelesen, in denen behauptet wird, in Deutschland seien die Chirurgen viel zu flott mit dem Skalpell zur Hand – vor allem bei Hüft-Operationen. Der Voodoo-Mann bezweifelt die Arthrose-Diagnose des Orthopäden und verschreibt mir teure Kapseln mit Selen, Zink und noch einem halben Dutzend weiterer Substanzen, die meinem Körper angeblich fehlen. Leider taugen die Kapseln nichts, vor Kurzem habe ich die übrig gebliebenen beim Aufräumen gefunden und weggeworfen.

Bald wird jede Autofahrt von mehr als einer halben Stunde zur Strapaze, jeder Fußweg sowieso. Aber am schlimmsten sind die Nächte. Der Körper fährt herunter, der Schmerz im Gelenk nicht. Er raubt mir den Schlaf. Ich wälze mich von einer Seite auf die andere, lagere das schmerzende Bein ständig anders – angewinkelt, ausgestreckt, abgespreizt, hochgelagert. Das bringt ein paar Minuten Ruhe, dann packt der Schmerz wieder zu. In manchen Nächten lege ich einen Stuhl aufs Bett und hänge die Beine drüber. Am Morgen bin ich völlig erledigt.

Aus der Traum

Irgendwann finde ich mich zur Sprechstunde in der Orthopädie des Evangelischen Waldkrankenhauses in Berlin-Spandau ein. Dem Chefarzt, Professor Ulrich Nöth, eilt der Ruf eines Hüft-Papstes voraus. In den einschlägigen Ranglisten belegt seine Orthopädie stets Top-Positionen, die Wände im Wartebereich sind tapeziert mit Urkunden. Der Professor und seine Chirurginnen und Chirurgen entfernen mehr verschlissene Hüftgelenke als andere Kliniken Blinddärme. „Bei knapp 1000 Hüften pro Jahr wissen die, wie das geht“, denke ich mir, „da werden sie meine Hüfte sicher auch hinkriegen.“ Die Ausdrucke kritischer Beiträge über unnötige Operationen sind schon lange im Altpapier gelandet.

Insgeheim hege ich allerdings immer noch Hoffnung, dass ich um eine herumkomme. Auf einem Röntgenbild sieht es so aus, als sei lediglich ein winziger Knochenvorsprung für den ganzen Ärger verantwortlich. Vielleicht kann man den ja wegschleifen.

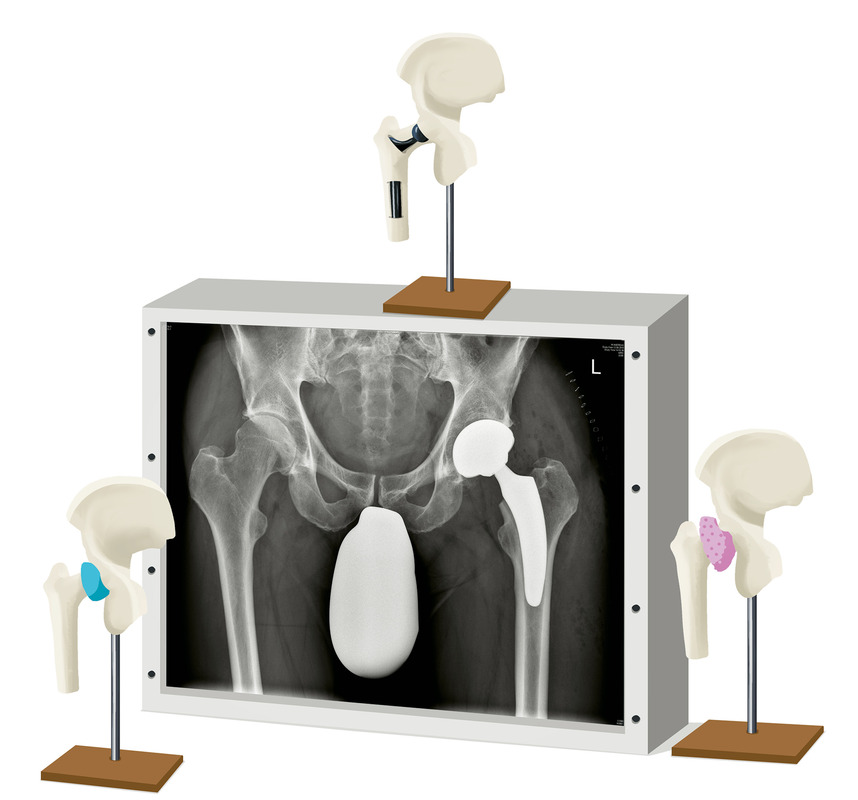

Dem Professor genügt ein kurzes Gespräch über meinen Schmerzmittelkonsum, ein Gang durchs Sprechzimmer – „Gehen Sie mal ein paar Schritte, aha! Deutlich hinkendes Gangbild!“ – und ein Blick auf die Röntgenaufnahme, um den Traum von der sanften Lösung zerschellen zu lassen. „Ihr Problem ist nicht der kleine Knochenvorsprung, Ihr Problem ist eine fortgeschrittene Arthrose, mindestens dritten Grades.“

In der Info-Broschüre, die im Wartebereich ausliegt, habe ich gelesen, dass die Skala bis vier reicht. Nöth zeigt mir, wo bei gesunden Menschen zwischen Oberschenkelkopf und Hüftpfanne ein schützendes Knorpelgewebe sitzt, das wie ein Stoßdämpfer wirkt. „Bei Ihnen ist es praktisch verschwunden. Da trifft Knochen auf Knochen. Mit dem Hüftgelenk werden Sie nicht mehr glücklich.“

Als ich das Krankenhaus an diesem Vormittag verlasse, habe ich einen OP-Termin. Ich bekomme also eine neue Hüfte, die Version für eher jüngere und agilere Patienten – „Kurzschaftprothese mit Keramik-Keramik-Gleitpaarung“, sozusagen der Golf GTI unter den Hüftprothesen. Ich sehne mich so nach einem Leben ohne Schmerzen. Der Professor hat es mir versprochen – und ich glaube ihm. Alles wird gut. Ein solches Grundvertrauen hatte ich zuletzt vor fast 50 Jahren im Dunkel des Beichtstuhls, nachdem Gott in Person des Herrn Kaplan, der während der Kommunion auf der Orgel so wunderschön „Tränen lügen nicht“ gespielt hatte, mir meine Sünden vergab.

Eine Hüft-Operation ist nichts für Hasenherzen. Der Professor hat sein Bestes getan, mir die Angst zu nehmen. Minimalinvasiv heißt das Zauberwort. Der Schnitt in den Oberschenkel sei nur so lang wie eine kleine Brechbohne. Aber dank der Youtube-Videos von Hüft-OPs weiß ich natürlich, dass der kleine Schnitt nur die Ouvertüre zur Schlachtoper ist.

Zuschauen? „Abartig“, findet die Familie

Vor einer halben Stunde hat eine Krankenschwester mich in den Operationssaal geführt. Es existiert ein Selfie, aufgenommen, kurz bevor ich mein Zimmer verlasse, in OP-Kluft. „Wo ist denn nur der hässliche Netzschlüpper?“, frage ich mich noch, als die eintretende Schwester mich darauf hinweist, dass das vermeintliche OP-Häubchen auf meinem Kopf das Kleidungsstück „für untenrum“ ist. Ich habe mich schon gefragt, warum das Häubchen oben zwei Löcher hat.

Der Menschenrouladengeruch ist schnell verflogen. Mein Blick klebt am Monitor. Es ist wie abgedrehte Performance-Kunst, völlig surreal; vermutlich hätte ein Aktionskünstler wie Joseph Beuys Gefallen daran gefunden. Ich habe mich für eine Rückenmarksnarkose entschieden, die den Körper nur unterhalb der Gürtellinie betäubt. Auch das mehrfach unterbreitete Angebot, wenigstens ein leichtes Schlafmittel zu nehmen – „dann schlummern Sie während der OP“ – habe ich abgelehnt. Ich will alles mitkriegen. Meine gesamte Familie findet das äußerst befremdlich, es sind Worte wie „abartig“, „ranzig“ und „widerlich“ gefallen. Der Professor versteht mich. „So eine Hüft-OP ist ein einzigartiges Erlebnis“, hat er gesagt.

Viele Details der Operation und vor allem die exakten Abläufe sind mir dank der Schmerzmittel, des Cocktails an Muskelrelaxanzien und des Adrenalinschubs nur noch bruchstückhaft in Erinnerung. Anderes wiederum hat sich, vermutlich für immer, ins Gedächtnis eingebrannt. Die Geräusche vor allem, das Sägen, Fräsen und Hämmern, wie in einer Autowerkstatt, nur dass hier kein Lehrling vom Meister angebrüllt wird: „17er Maulschlüssel, ha’ ick jesacht, nich’ Ratsche!“ Was an ein Massaker erinnert, muss mit größter Akribie erledigt werden. Es liegen ja Nerven dort. Wenn so ein Oberschenkelnerv einmal durchtrennt ist, wächst er vielleicht nicht wieder zusammen.

In meiner Wahrnehmung gehört das Szenario aus Haut, Knochen, Muskeln, Sehnen und Blut auf dem Bildschirm ohnehin nicht zu meinem Körper, es ist eine Art Wissenschafts-TV. Normalerweise kann ich mir nicht einmal einen Splitter aus dem Finger ziehen, aber hier, in dieser Hochpräzisions-Metzgerei, muss ich kein einziges Mal wegschauen.

Das Zeitgefühl ist ausgeschaltet. Mir kommt alles vor wie ein irre schnell geschnittenes Video. Für einen Moment schließe ich die Augen, nur noch Geräusche dringen ins Hirn. Das Kreischen der Säge verstummt, durch die Stimmen der Ärzte höre ich ein Ploppen wie vom Korken einer Weinflasche. „Jetzt hat er den Gelenkkopf aus der Pfanne geholt“, denke ich, „mit so einer Art Korkenzieher.“ Mir wird bewusst, dass ich kein Hüftgelenk mehr habe. Das Bein baumelt nur noch lose am Hintern. Ich öffne die Augen wieder. Der Professor beugt sich zu mir und präsentiert mir den Gelenkkopf. „Sehen Sie da irgendwo Knorpel?“, fragt er. „Nö“, höre ich mich antworten. „Da ist auch keiner“, sagt er fröhlich. „Total verschlissen.“

Meine Augen wandern zurück zum Monitor. Das nächste Gerät sieht aus wie ein Küchen-Pürierstab mit einer schnell rotierenden Halbkugel vorn, „die hat ‘ne Oberfläche wie ‘ne Parmesanreibe“, sagt der Professor. Damit fräst er die alte Gelenkpfanne aus. Die neue Pfanne schlägt er mit Hammer und Stößel in den Knochen, sie muss richtig fest sitzen. So ähnlich muss sich die Arbeit eines Hufschmieds anhören.

Jetzt liegt nur noch der Gelenkschaft auf dem OP-Tisch, ein Stück aus Titan, das entfernt an den Zahn eines Säbelzahntigers erinnert. Der Professor muss ihn im Oberschenkelknochen verankern. Es kommt auf jeden Millimeter an. „Wenn der Schaft nicht ganz reinpasst, kann er den Knochen zum Platzen bringen“, erklärt Nöth. „Wenn er zu klein ist, sinkt er ein und lockert sich später.“

Einen Schaft passender Größe hat der Professor vorab anhand der Röntgenbilder ausgewählt. Aber während der Operation verlässt er sich nicht allein auf die Vorgaben der OP-Planungssoftware. „Alles ist abgespeichert in meinen Händen“, wird er später erklären. Wie es sich anfühlt, wenn er die Raspel in den Knochen treibt. Wie der Hammerschlag klingt. Er höre sofort, wenn etwas nicht stimmt – wie ein Dirigent einen falschen Ton der zweiten Geige.

Das neue Gelenk sitzt. Nöth kontrolliert, ob beide Beine gleich lang sind, er beugt das operierte Bein im Kniegelenk nach außen und dreht es leicht nach innen. Wenn das Gelenk bei diesem Test nicht herausspringt, ist die Operation beendet. Um 8 Minuten nach 9 ist der letzte Stich der Naht gesetzt. 44 Minuten hat der Eingriff gedauert. „Professor Nöth macht das recht zügig“, hat der Stationsarzt am Abend zuvor gesagt.

Gedanken, so scharf wie Rasiermesser

Fünf Stunden nach der Operation. Das Gefühl ist zurück in den Beinen. 55 Prozent von Nöths Patienten schaffen bereits am Tag des Eingriffs die ersten Schritte auf dem Flur, habe ich gelesen. Jeder sechste bewältigt sogar schon ein paar Treppenstufen. Der Professor setzt auf das Prinzip schnelle Genesung, Gelenkaustausch auf der Überholspur. Früher blieben die Patienten mindestens drei Wochen in der Klinik. Seine werden fast alle nach vier oder fünf Tagen entlassen.

„Versuchen Sie nicht, ohne Hilfe aufzustehen!“, hat die Schwester eindringlich gewarnt, als sie mich nach der Operation wieder ins Zimmer fährt. Aber hat der Professor nicht gesagt, das Gelenk sei sofort voll belastbar? Ich setze mich auf, hangele nach den Krücken, wuchte mich aus dem Bett, stakse bis zum Tisch und lege die Gehhilfen beiseite. „Here we go, boys!“, rufe ich, und dann gehe ich die paar Schritte vom Tisch bis zur Tür. Auf dem Weg zurück recke ich, Tränen in den Augen, die rechte Faust empor, als wäre es der 1. Mai und auf einer imaginären Tribüne stünde DDR-Staatschef Erich Honecker. Am frühen Abend darf ich beim Professor auf dem Flur noch einmal schaulaufen, Catwalk in Badeschlappen. Er ist sehr zufrieden.

In der Nacht lässt die Wirkung der Schmerzmittel nach. Gegen Morgen rufe ich die Nachtschwester. Sie reicht mir eine kleine Tablette, „Hydromorphon“ trägt sie auf dem Patientenbogen ein. Es dauert keine halbe Stunde, und ich segle in einen schmerzfreien, yogurette-leichten Tag. Im Kopf bin ich kristallklar, meine Gedanken kommen mir so scharf wie Rasiermesser vor.

An diesem Tag beschreibe ich – ich arbeite als freier Journalist –, im Krankenbett sitzend und viele aufgeschlagene Bücher um mich liegend, Blätter mit Notizen, eine Reportage, an der ich vor dem Krankenhausaufenthalt fast verzweifelt bin. Sie entsteht binnen weniger Stunden im Morphin-Rausch. Der Redakteur wird später sagen, dass er diesmal besonders zufrieden ist. Am nächsten Abend, als der Schmerz zurückkommt, singe ich leise eine Zeile aus einem Rolling-Stones-Song: „Please, Sister Morphine, turn my nightmares into dreams.“ Dann drücke ich den roten Knopf für die Nachtschwester.

„Nein, das dürfen Sie nicht!“ Der empörte Ruf der Physiotherapeutin durchdringt den Trainingsraum des Reha-Zentrums, wo ich mir knapp zwei Wochen später nach Übungen auf der Matte gerade die Turnschuhe zubinde. Erst als die Therapeutin geradewegs auf mich zustürmt, wird mir klar, dass ich gemeint bin. „Sie dürfen Ihre Schuhe nicht alleine zubinden! Ihr Gelenk kann rausspringen!“ Ich sehe sie fest an. „Wissen Sie“, sage ich ruhig, „ich bin gestern Abend mit dem Fahrrad zur Kneipe gefahren.“ Sie ist fassungslos. „WAS haben Sie gemacht?“ Sie überlegt kurz, dann sagt sie resigniert: „Na gut, wenn Ihnen dabei das Gelenk nicht rausgesprungen ist, können Sie sich auch die Schuhe zubinden.“

Vermutlich war es leichtsinnig, mit dem Fahrrad zu fahren. Was wäre passiert, wenn ich gestürzt wäre, auf die frisch operierte Hüfte? Aber was soll man machen, wenn man an einem lauen Spätsommerabend eben Durst auf ein Bier hat?

Die ersten zehn Tage nach der Operation bleibe ich zu Hause, dann beginnt die dreiwöchige Heilbehandlung. Ein Patiententaxi bringt mich morgens hin und nachmittags zurück. „Da geht es anders zu als hier in der Klinik“, hat der Professor gesagt, „die orientieren sich am Durchschnittspatienten: um die 70, untrainiert, eher übergewichtig, kreislaufschwach. Manches wird Ihnen seltsam vorkommen.“

Er hat recht. Gleich am ersten Tag darf ich einen Neuerwerb des Reha-Zentrums ausprobieren, eine elektrische Motorschiene, auf die sie sehr stolz sind. Das Gerät beugt das operierte Bein im Kniegelenk bis zu einem Winkel von etwa 90 Grad und fährt es dann zurück in die Streckung. Das geschieht im Zeitlupentempo: einmal beugen und strecken dauert etwa eine Minute. „Wir haben es vor allem für Knie-Patienten angeschafft“, sagt die Therapeutin. „Aber ich wurde nicht am Knie operiert“, wage ich einen Einwand. „Egal“, sagt sie, „das Gerät aktiviert Ihre Muskulatur wieder.“ – „Wie soll das gehen“, frage ich mich, „wenn das Bein die ganze Zeit schlaff daliegt?“

Das monotone Surren der Motorschiene macht mich müde. Ich kämpfe gegen das Einschlafen und denke gerade darüber nach, warum damals, Mitte der Achtziger, die Arbeitslosenselbsthilfegruppe in meiner rheinischen Heimatstadt mit der geplanten Produktion von Einfachsandalen nie entscheidend vorangekommen ist, da reißt mich eine Stimme aus den Gedanken. „Haben Sie Schmerzen?“ – „Die haben nicht eine einzige Sandale hergestellt“, antworte ich im Halbschlaf. Dann sehe ich das ratlose Gesicht der Therapeutin und werde wach. „Ach so, Schmerzen? Nö. Es ist sehr meditativ.“

„Wollen Sie denn langfristig wieder arbeiten?“, fragt mich die Sozialberaterin. „Ich arbeite seit dem Tag nach der Operation“, antworte ich. „Wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld.“

„Will wieder arbeiten“, kreuzt die Beraterin auf ihrem Formular an.

Alle Häkchen, bitte!

Eine Rehabilitation hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, vor allem, wenn sie von der Deutschen Rentenversicherung bezahlt wird. Ziel ist die Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit. „Wollen Sie denn langfristig wieder arbeiten?“, fragt mich die Sozialberaterin. „Ich arbeite seit dem Tag nach der Operation“, antworte ich. „Wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld.“ – „Will wieder arbeiten“, kreuzt die Beraterin auf ihrem Formular an.

Ich verbringe viel Zeit mit Warten. Auf das Training an den Geräten, auf Hockergruppe, Hüftgruppe, Gangschule, Elektrotherapie, Wärmetherapie, Ergonomie im Alltag, Rückenschule, Stressbewältigung. Den ganzen Tag laufe ich mit einem Ablaufplan für die gesamte Woche über die Gänge. Nachmittags kontrolliert ein Mitarbeiter am Empfang, ob irgendwo ein Häkchen fehlt. „Frau König hat nicht abgezeichnet.“ Natürlich war ich bei Frau König. Im Physiotherapeuten-Team ist sie die Strengste, achtet auf die korrekte Ausführung jeder Übung: „Was ist denn das für ein Rundrücken, Herr Molitor!“ Niemand exerziert in der Gangschule das korrekte Abrollen des Fußes annähernd so penibel wie sie. Es sähe lustig aus, wenn draußen alle Leute so herumliefen.

Die Fragelisten der Therapeuten haben kein Ende. Ob ich in der Badewanne eine rutschfeste Unterlage habe. „Ich habe keine Badewanne.“ Ob es jemanden gibt, der für mich einkauft. „Nö, schaff’ ich selbst.“ Wie ich denn zum Supermarkt komme. „Mit dem Auto.“ – „Aber Sie dürfen doch noch gar nicht Auto fahren.“ Andererseits erhalte ich viele wertvolle Hinweise, beispielsweise von der Ernährungsberaterin. Ich weiß jetzt, dass Vollkornbrot dem Weizenmischbrot unbedingt vorzuziehen ist und ich zuckrige Fruchtsaftgetränke meiden sollte. „Herr Molitor, was bedrückt Sie denn?“, fragt die junge Psychologin mit supersanfter Stimme. „Mein Hund ist krank“, antworte ich wahrheitsgemäß.

Viele meiner Mitpatientinnen und -patienten sind übergewichtig. Mittags in der Kantine essen sie den Teller immer blitzblank. Kein Wunder, dass sie Probleme mit der Hüfte bekommen haben, denke ich. „Sportbekleidung“ ist hier ein sehr weit gefasster Begriff. Sandaletten, strassbesetzte Schläppchen und Ballerinas gehören genauso dazu wie Anzughose und selbst gebatikte wallende T-Shirts.

Der polnische Auszubildende bei der Elektrotherapie lernt Deutsch nach Sätzen, die ihm wohl ein Kollege aufgeschrieben hat. Mit denen begrüßt er die Patienten. Gestern war es „Jeder Tag ohne dich ist wie eine Welt ohne Licht“, heute „Dein Lächeln ist mein Leben.“

Einmal kommt es fast zum Eklat. Der letzte Kurs des Tages fällt aus, ich freue mich auf einen Nachmittag zu Hause. Der Mann am Empfangstresen schaut in seine Listen: „Aber Ihr Patiententransport kommt erst in zwei Stunden.“ – „Dann sagen Sie dem Fahrer bitte Bescheid, dass ich schon zu Hause bin. Ich nehme den Bus.“ – „Das geht aber nicht. Nach unseren Richtlinien müssen Sie jeden Tag sechs Stunden hier anwesend sein. Bisher sind es nur vier.“ – „Aber ich habe heute keine Anwendung mehr“, versuche ich es noch einmal, dann etwas ungeduldig. „Sie erwarten doch nicht, dass ich mich jetzt zwei Stunden hier hinsetze und warte.“ Das muss der Mann doch verstehen. Er will es nicht verstehen. „Sie müssen mindestens sechs Stunden …“ Weiter kommt er nicht. „Ich bin ein freier Mann in einem freien Land“, pöble ich ihn an. „Und ich gehe jetzt nach Hause!“ Mein Auftritt war vielleicht ein bisschen sehr theatralisch, denke ich später, als ich bei einer Weißweinschorle auf dem Balkon sitze.

In meiner letzten Reha-Woche musste ich noch einmal gegen die Regeln verstoßen. Für meinen besten Kunden soll ich einen Experten in Wien interviewen. Die Redaktion rechnet mit dem Text, die Flüge sind gebucht. Frühmorgens rufe ich im Reha-Zentrum an und melde mich krank. Dann gehe ich zu einem Arzt, der in dem Ruf steht, bei Krankschreibungen äußerst großzügig zu verfahren.

„Herr Doktor, kann ich ganz offen mit Ihnen reden?“ Er nickt. Ich erkläre mein Problem – dass ich eine Krankschreibung benötige, damit ich nicht zur Reha muss, sondern auf Dienstreise fahren kann. So etwas hat er wohl noch nie gehört. Ratlos schüttelt er den Kopf. „Ich kann Sie doch nicht krankschreiben, damit Sie arbeiten und nach Österreich fliegen, statt zur Reha zu gehen. Dort sollen Sie ja überhaupt erst wieder arbeitsfähig gemacht werden.“

„Es hängt eine Menge Geld an dem Auftrag“, versuche ich einen anderen Weg. Aber er ist nicht einsichtig. So geht es fünf Minuten hin und her.

Der Arzt lehnt sich zurück, scheint nachzudenken. „Sie sehen nicht gut aus“, sagt er schließlich.

„Herr Doktor, was soll ich jetzt sagen? Sie wissen doch, dass ich nicht krank bin.“

„Sie sehen nicht gut aus, Herr Molitor.“

Ich seufze. „Soll ich Ihnen jetzt erzählen, dass ich mich die ganze Nacht übergeben habe?“

„Das wär doch schon mal was.“

„Gut. Ich habe mich die ganze Nacht übergeben.“

„Auch Durchfall?“

„Durchfall auch.“

Ich verlasse die Praxis mit einer Krankschreibung.

(Fast) alles wieder gut

Das alles liegt nun zwei Jahre zurück. Seit der Operation habe ich keine Schmerzen mehr. Meist denke ich nicht daran, dass ich ein künstliches Hüftgelenk habe. Nur im Winter, wenn es draußen glatt ist, bewege ich mich vorsichtig. Bei einem Sturz auf die Hüfte, würde nicht das Titan-Implantat brechen, sondern der Knochen.

Wenn nur die Albträume nicht wären. Sie lauern mir auf wie fiese Tiere auf dem Grund eines Badesees. Es begann damit, dass ich ein paar Wochen nach der Operation in meiner Stammkneipe mehrere Berichte über bedauernswerte Hüftpatienten hörte, die sich mit Spätinfektionen plagten: eine Entzündung irgendwo im Körper, eine vereiterte Zahnwurzel oder eine Nebenhöhlenentzündung, deren Keime sich dann auf dem Implantat ansiedelten. Manchmal ließ sich das Gelenk noch retten, manchmal musste es aber auch raus, und man liegt wochenlang da, mit einem Provisorium aus Zement oder ohne Gelenk.

Letzten Endes handelte es sich wohl immer um denselben Kneipengast, aber der Traum war da. Wie die Zombies aus der TV-Serie „The Walking Dead“ schlurfe ich über den Stationsflur, ohne Hüftgelenk, in einem Gehgestell hängend, das linke Bein hinter mir herschleifend. In einem der Träume kommt mir meine Frau, mit der ich mich trotz Trennung bestens verstehe, auf dem Gang entgegen und schleudert mir einen gedeckten Apfelkuchen ins Gesicht. Mein Sohn hat mich kürzlich wieder aus so einem solchen Traum geholt. „Du hast im Schlaf geheult wie ein Hund“, sagte er.

Vor ein paar Wochen war ich beim Professor in der Sprechstunde. „Das sitzt alles hervorragend“, sagt er. „Mit diesem Hüftgelenk sehen wir uns nicht mehr wieder, würde ich sagen.“ Als er sich das Röntgenbild der anderen Hüfte anschaut, wird seine Miene deutlich skeptischer. „Haben Sie auf der rechten Seite eigentlich Schmerzen?“ – „Nein“, sage ich. „Dann genießen Sie jeden Tag ohne Beschwerden“, verabschiedet sich der Professor. „Mit der Seite, da bin ich mir ziemlich sicher, werden wir uns wiedersehen.“ ---

Die aktuelle brand eins:

Marketing

Ob Werbung für Wodka, Pizza, Räder, Cannabis und T-Shirts mit und ohne Körpergeruch – das Produkt kann noch so geschmackvoll sein, die Werbung ist fade. In unserem neuen Heft widmen wir uns einem Marketing, das es allen recht machen und dabei keinesfalls anecken, keinen Shitstorm provozieren und kein Tabu verletzen will.