Der Fisch stinkt vom Kopf

Eine kleine Kulturgeschichte der Führung.

• Es war James Taylor, Peter Drucker oder Bernd Stromberg, der einst sagte: „Büro ist wie Jazz, nur ohne Musik.“ Das sagt wenig, klingt aber schön.

Wäre der Satz ein Buch und man schöbe ihn ins kilometerlange Regal der Fachliteratur zur Management-Theorie, etwa zwischen „Jesus, CEO: Using Ancient Wisdom for Visionary Leadership (Fast Facts)“ und „Leadership Secrets of Attila the Hun“, er fiele nicht auf. Denn so, wie sich Banausen Freejazz vorstellen, schreibt man in diesem Genre seit gut hundert Jahren fleißig drauflos – ohne sich um Rhythmus (wissenschaftliche Erkenntnis) oder Harmonie (gute Gedanken) zu scheren. Sicher gibt es Ausnahmen, die gibt es ja immer, doch in der Kakofonie der Management-Theorie-Literatur sind sie rar.

Das fängt schon an bei der Unterscheidung zwischen Manager und Führungspersönlichkeit. Im Deutschen verzichtet man aus guten Gründen auf den Begriff des Führers, der im Englischen als Leader seit etwa 700 Jahren selbstverständlich ist. Die systematische Untersuchung des Begriffs begann schon zur Zeit der Industrialisierung, als das Management in Unternehmen entstand – eine trennscharfe und praxistaugliche Definition gibt es aber bis heute nicht.

Eine zumindest eingängige Unterscheidung lieferte angeblich der Ökonom Peter Drucker in den Achtzigerjahren: „Management is doing things right; leadership is doing the right things.“ Das klingt so gut, dass es landauf, landab zitiert wird. Das Problem ist nur, dass es keine Quellen dafür gibt. Für das vom Namensgeber gegründete Drucker-Institute ist es der „Moby Dick der falschen Drucker-Zitate“. Und doch wird es ihm jedes Jahr aufs Neue posthum in den Mund gelegt. Von denselben Menschen womöglich, die mit groben Persönlichkeitstest-Schablonen um die Welt reisen, um arme Seelen im Unternehmen zu stattlichen Gagen in „psychologische Typen“ einzuteilen. Erfolgreich seit bald 80 Jahren.

Und so geht die ewige Suche nach dem, was den perfekten Chef (und in der neueren Forschung sogar die perfekte Chefin) ausmacht, heiter weiter. Mal wird ein Anführer geboren (Great-Man-Theorie), mal hat er bestimmte Charakterzüge (Trait-Theorie), mal definiert ihn sein Verhalten (Behaviourismus), mal kommt es auf die Umgebung an (Situationismus), dann wieder sind Transformation oder Authentizität entscheidend.

Es gibt so viele Typologien zu Führung, dass sie einer eigenen Typologie bedürften. Manche sind oberflächlich, andere hochkompliziert – am Ende aber scheitern die meisten an der Übertragbarkeit ihrer Verallgemeinerungen auf die teuflisch verwirrende Komplexität von Individuen. Moderne Ansätze scheinen vielversprechender als ältere, aber auch die werden eines Tages wohl überholt werden von Holokratie 7.0, Hyper-Agilität oder Retro-Neo-Fordismus. Da das alles wahnsinnig durcheinandergeht, folgt hier eine vollkommen unwissenschaftliche Studienreise durch die Managementgeschichte.

Die Vordenker

—

Sunzi, Sokrates & Mengzi

„Büro ist Krieg. Und Krieg gewinnst du an der Front“Bernd Stromberg

Da keine echte Chronologie ohne die alten Ägypter, einen Sinnspruch von Laotse oder eine Erkenntnis menschlichen Sozialverhaltens aus dem Altpaläolithikum auskommt, soll auch diese Reihe nicht auf einen historischen Ausritt verzichten. Was anderes als Personalwesen musste jener Homo sapiens leisten, dessen 300 000 Jahre alte Knochen im marokkanischen Jebel Irhoud gefunden wurden, als er seine Leute zur Großwildjagd motivierte? Ein früher Vertreter des Management by walking around. Auch die Bauherren der Chinesischen Mauer oder der Pyramiden in Peru und Ägypten dürften das ein oder andere Learning in Sachen Mitarbeiterführung gemacht haben.

Zu den frühen Theoretikern der Materie zählt der konfuzianische Moralphilosoph Mengzi, der gut 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung die Arbeitsteilung propagierte. Er holte die Geistesarbeit aus ihrer Schmuddelecke. Bis dahin galt nur die körperliche Arbeit als wertvolle Beschäftigung. Meister Meng aber pries die Vorzüge jener, deren Stärke mehr das Denken als das Wuchten ist. Ähnliches hatte auch Sokrates etwa 100 Jahre zuvor gesagt, als er Führungskompetenz als eigenständige Disziplin auswies.

Älter noch ist das bis heute (leider) bedeutende Buch „Die Kunst des Krieges“ des chinesischen Generals und Philosophen Sunzi, das rund 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung entstand. Das Strategie-Frühwerk soll zu Napoleons Feldgepäck gehört und Henry Kissinger ebenso tief bewegt haben wie die Offiziere des Vietcong. Das Buch feiert den strategisch-listigen Leader, der die Gegner besiegt, indem er die Lage besser analysiert als sie. Die Pflichtlektüre internationaler Kriegsherren und -damen hat längst auch Einzug in die Unternehmenswelt gefunden, deren heldenhafte Vertreter die Kraft fürs tägliche Schlachtfeld (Betrieb) offensichtlich aus chinesischen Sinnsprüchen beziehen. So wird dann etwa aus „Wir sind nicht fähig, eine Armee auf dem Marsch zu führen, wenn wir nicht mit den Eigenschaften des Landes vertraut sind – mit den Bergen und Wäldern, den Fallgruben und Steilklippen, den Mooren und Sümpfen“ die Business-Weisheit: „Bevor Sie eine Führungsposition übernehmen, sollten Sie den Markt und die Konkurrenz kennenlernen und einen klaren Weg definieren. Nur dann können Sie eine effektive Führungskraft sein.“ Das ist nicht falsch – aber der ganz große Wurf ist es nun auch nicht. Doch das hindert niemanden daran, weiter draufloszupublizieren. Unter den jüngeren Werken: „Sunzis ‚Die Kunst des Krieges‘ – 52 brilliante Ideen für Ihr Business“ (ja, da steht wirklich brilliante), „Mit der ‚Kunst des Krieges‘ den persönlichen Erfolg strategisch managen“, „Sun Tzu für Manager: Die 13 ewigen Gebote der Strategie“ oder „Die weibliche Kunst des Krieges – fernöstliche Erfolgsstrategien für Frauen“.

Scientific Management

—

Taylorismus

„Richtige Helden sind immer alleine. So wie Tarzan. Der macht auch nicht erst ‘nen Arbeitskreis und greift dann an die Liane.“Bernd Stromberg

Die Industrialisierung ermöglichte es nicht nur, komplexe Produkte schnell und in großer Zahl herzustellen, sie erschuf auch den neuen Arbeiter. Statt in überschaubaren Kleinbetrieben zu wirken, fand er sich mit Hunderten Leidensgenossen in riesigen Hallen voller dröhnender Maschinen wieder. Die Fabrikbesitzer wiederum standen nun ratlos vor einem Heer, das sie dirigieren sollten. In den USA ließen sie produzieren wie auf Speed – das brachte vor allem Chaos. Denn was nützt die modernste Fabrik, wenn sich die Arbeiter drinnen auf den Füßen stehen? Kurz: Die industrielle Revolution brauchte ein Management, das es bislang nur im Staat, im Militär oder in der Kirche gab.

Dies war die Stunde des US-Ingenieurs und Begründers der Arbeitswissenschaft Frederick Taylor. Sein Kampf galt der Ineffizienz, in seinem Visier waren die Arbeiter, seine Waffe war die Stoppuhr. Sehr zum Leidwesen der Beschäftigten, die er prüfte und vermaß wie Vieh bei der Auktion. Taylor ließ sich von überforderten Fabrikanten anheuern, stellte sich mit Uhr und Maßband neben die Belegschaft, erklärte, wie man die Wege verkürzen und die Leistung pro Arbeiter erhöhen könnte, und schrieb dafür eine gesalzene Rechnung. Auf seinem Grabstein steht: „Vater der Wissenschaftlichen Betriebsführung“, eigentlich fehlt der Zusatz: „Vater der Unternehmensberatung“.

Er verkaufte seine Methode als Wissenschaft und errechnete zum Beispiel das ideale Gewicht einer beladenen Schaufel (9,5 Kilogramm). Laut seinen Studien vervielfachten angepasste Schippen die Produktivität eines Arbeiters. Für Taylor, Abkömmling einer Familie der Philadelphia-Aristokratie, hatte dieser den richtigen Platz im Leben gefunden, wenn er körperliche Höchstleistung erbrachte, ohne zusammenzubrechen.

Taylor betrachtete den gemeinen Arbeiter als ein dummes, arbeitsscheues Wesen, das man wie ein Werkzeug zu bedienen hatte. Dessen einzige Motivation sei die Bezahlung. So weit, so unsympathisch. Heute wissen wir, was Zeitgenossen nur vermuteten: Der Vater der Unternehmensberatung war ein Scharlatan. Er hatte seine Zahlen frisiert und Kunden übers Ohr gehauen.

Administrativer Ansatz

—

Fayolismus

„Im Idealfall hast du als Chef keine Kollegen, sondern Apostel. Leute, die bedingungslos an das glauben, was du so vorhast.“Bernd Stromberg

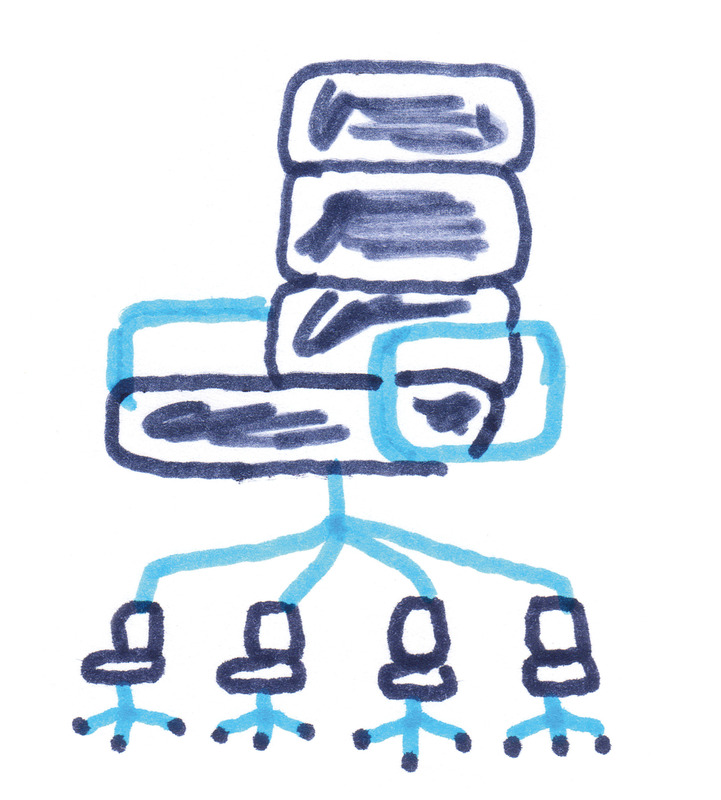

Während Taylor die zu erledigenden Aufgaben betrachtete, stand für den französischen Ingenieur Henri Fayol das Management im Vordergrund. Dessen Hauptaufgaben seien Vorschau und Planung, Leitung und Kontrolle. Daher plädierte er für Arbeitsteilung. Der Chef sollte an Fachleute delegieren, die wiederum ihre Experten dirigieren und so weiter. Der Arbeiter sollte seine Weisungen am Ende eines klaren Hierarchie-Baums nur vom direkten Vorgesetzten bekommen. Denn der kennt sich besser mit der konkreten Arbeit aus als der Unternehmensleiter. Ein weiteres Argument von Fayol: Arbeiter werden nicht nur durch Geld motiviert, sondern auch durch die Perspektive eines Aufstiegs in der Firma.

Zwar waren die beiden Ingenieure Zeitgenossen, doch nur Fayol war vertraut mit Taylors Werk, Taylor hingegen wusste nichts von Fayol. Denn der Franzose hatte sein Hauptwerk zwar schon 1916 veröffentlicht, das US-Publikum nahm davon aber erst mit der Übersetzung ins Englische 1949 Notiz. Fayol gilt als einer der Vordenker der Human Relations, weil er die Beziehungen der Arbeiter untereinander ernst nahm.

Bürokratische Modelle

—

Weber

„Je größer das Büro, desto weniger Platz ist darin für das Menschliche.“Bernd Stromberg

In den Zeiten der sozialen Umbrüche der Zwanziger- und Dreißigerjahre erkannte man, dass Beschäftigte auch soziale Bedürfnisse haben. Das Individuum und Gruppendynamiken rückten in den Fokus. Für den deutschen Soziologen Max Weber war das ideale Unternehmen eine Behörde. Schwer nachzuvollziehen (und zu lesen). In seiner Bürokratie-Theorie betrachtet er Führung aus dem Blickwinkel der Herrschaft und deren Legitimation. Ermächtigt werden soll die Führung nicht durch das „Ist- halt-so“ einer Erbfolge oder unter der Hand, sondern durch Kompetenz. Die moderne Leserschaft mag hier Spannungen mit real existierenden Verwaltungen erkennen.

Weber pflegte einen strengen Bürokratie-Begriff, der etwa die strikte Trennung von Person und Amt vorsah. Klare Regeln und allgemeine Gesetze sollten für ein faires Miteinander sorgen, im Staate wie im Unternehmen. Die Firmenleitung sollte sich ums Verwalten der in Fachbereiche gegliederten Organisation kümmern.

Deutscher Sonderweg

—

Harzburger Modell

„Büro ist wie ‘ne Tube Senf, wo du unten drücken musst, damit oben was rauskommt.“Bernd Stromberg

Ebenfalls dem bürokratischen Stil zuzuordnen ist das Harzburger Modell, das 1954 vom NS-Staatsrechtler Reinhard Höhn in Deutschland erfunden wurde. Der ehemalige SS-Oberführer meinte nach dem verlorenen Krieg, der Welt noch etwas geben zu müssen, und lehrte sein auf militärischen Grundsätzen aufbauendes Management-Konzept an der von ihm gegründeten Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft Bad Harzburg. Unter den langjährigen Dozenten waren alte Höhn-Kollegen wie der SS-Führer Justus Beyer oder der SS-Brigadeführer Franz Six. Höhns Modell, nach dem bis zu seinem Tod im Jahr 2000 gut 600 000 Führungskräfte ausgebildet wurden, ist stark verregelt und rät zum Delegieren. Der Leader gibt klare Zielvorgaben, seine Untergebenen überwachen deren Ausführung.

Knapp 20 Jahre nach der Gründung kamen erste Bedenken auf, wie sinnvoll es sei, deutsche Führungskräfte von ehemaligen SS-Offizieren ausbilden zu lassen. Es traf sich gut, dass die Management-Methoden aus den USA zunehmend in Mode kamen und man Gras über das Harzburger Modell wachsen lassen konnte. Im September 1989 ging die Akademie in Konkurs, der Seminarbetrieb wurde von einem privaten Hamburger Bildungsunternehmen noch eine Zeit lang in abgewandelter Form weitergeführt.

Der Historiker Johann Chapoutot zeichnet in seinem Buch „Gehorsam macht frei“ nach, wie Höhn einst als Ministerialbeamter die eroberten Ostgebiete bewirtschaften sollte. Er betrat unbekanntes Terrain – und hatte Probleme, Mitarbeiter zu finden. Die meisten waren schließlich damit beschäftigt, in kaputten Schuhen durch Russland zu marschieren, um anderen Leid und Tod zu bringen. Chronisch unterbesetzt, ging Höhn dazu über, den Untergebenen keine Befehle mehr zu erteilen, sondern ihnen nur noch Ziele zu nennen. Wie diese erreicht wurden, war egal. So schafften es die Nazis, aus einem guten Konzept (Stichwort: eigenverantwortliches Handeln) etwas Grauenvolles zu erschaffen (Stichwort: Verbrechen der Wehrmacht). Dazu passte das Führerprinzip perfekt, der Kult um jene Person, um deren Gunst alle um die Wette buhlten. Höchstmotiviert übertraf man sich damals an Eifer, der vermeintlich größeren Sache wegen. Heute heißt das Purpose.

Human Relations

—

Hawthorne-Experimente

„Als Chef bist du eigentlich ‘ne Art Büro-Animateur. Ein Entertainer mit Schreibtisch.“Bernd Stromberg

Etwa zeitgleich mit Max Weber befasste sich die Forschung unter dem unschönen Namen „Psychotechnik“ mit der Seele der Beschäftigten. Man verstand die Interaktion zwischen Mensch und Maschine als dynamische Einheit, lernte, dass Pausen die Leistung steigern, während diese durch Monotonie sinkt. So gut diese Erkenntnisse waren, so schlecht bekam es dem Forschungszweig, dass auch hier die deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Theorien mit dem Faschismus verschmolzen und versuchten, den Menschen an die Arbeit anzupassen. Dennoch legte dies den Grundstein für die spätere Arbeitswissenschaft und Arbeitspsychologie.

Eine der wichtigsten Studien auf dem Gebiet fand zwischen 1924 und 1933 im US-Bundesstaat Illinois in der tayloristisch produzierenden Hawthorne-Fabrik der Western Electric Company statt. Die Studienleiter wollten wissen, wie sich die Helligkeit auf die Produktivität der Arbeiter auswirkte. Als sie das Licht verstärkten, registrierten sie einen Produktivitätszuwachs. Damit hatten sie gerechnet. Doch die Produktivität stieg auch, als sie das Licht dunkler drehten – und ebenfalls, als sie die ursprüngliche Helligkeit wiederherstellten. Die Forscherinnen und Forscher erkannten, dass allein die zusätzliche Aufmerksamkeit die Beschäftigten zu mehr Leistung motivierte.

Diese Ergebnisse passten nicht zum mechanischen Weltbild eines Frederick Taylor. Man verstand, dass auch Arbeiterinnen und Arbeiter Menschen mit Wünschen, Bedürfnissen und Beziehungen sind. Mit dieser Erkenntnis begannen die Human Relations ihren Siegeszug in die Unternehmenswelt. Beschäftigte waren nun keine Werkzeuge mehr, die benutzt werden sollten, sondern Menschen, die es zu motivieren galt. Der Boss sollte nicht nur die Richtung weisen, sondern auch inspirieren.

Wie alle Anekdoten, die sich sehr flüssig erzählen lassen, lebt auch die tausendfach zitierte Hawthorne-Studie mehr vom Mythos als von ihrer Substanz. Am bahnbrechenden Teil der Studie sollen gerade mal fünf Probandinnen teilgenommen haben – und zwei von ihnen wurden mittendrin ausgetauscht. Offensichtlich war die Erzählung wirkmächtiger als die Wirklichkeit.

Situative Führung

—

Systemtheorie & Kontingenztheorie

„Als Chef musst du besser sein als ein Chamäleon. Nicht nur die Hautfarbe wechseln, sondern dich bei Bedarf in ein komplett neues Tier verwandeln.“Bernd Stromberg

Der systemtheoretische Ansatz will nicht weniger, als eine allgemeingültige Theorie für Organisationen finden. Er beschreibt das System Firma als Zusammenspiel und Wechselwirkung menschlichen Verhaltens. Das Fundament bildet die Kommunikation. Die Führungskraft soll sich als Teil dieses Systems begreifen. Im Gegensatz zu Theorien, nach denen eine Führungspersönlichkeit wegen bestimmter Eigenschaften erfolgreich ist, hängt deren Erfolg diesem Ansatz zufolge auch von den Rahmenbedingungen ab. Einfach gesagt: Der beste Chef oder die beste Chefin bringen nichts, wenn sie nicht zur Firma passen. Je nach Beziehung zur Belegschaft und Art der Aufgabe verändern sich die Anforderungen an die Firmenleitung.

Für den österreichischen Organisationspsychologen Fred Fiedler waren Charaktereigenschaften einer Führungspersönlichkeit die Folge ihrer Biografie – und damit weder zu erlernen noch grundsätzlich zu verändern. Er warb daher in den Sechzigerjahren dafür, den Job so lange anzupassen, bis er zum Chef passt. Dieser Ansatz ließ sich in der Praxis aber nur schwer umsetzen.

Nahbarer Chef

—

Management by walking around

„Ich bin ja ein sehr geselliger Typ, aber eben nicht zwingend immer mit anderen Leuten.“Bernd Stromberg

Beim Management by walking around, dem Führen durchs Herumlaufen, wird der Chef zum Menschen. Statt aus der Ferne zu walten, spaziert er durch die Niederungen seines Betriebs, schaut dem Controller in die Kaffeetasse, lauscht den Sorgen der Vertrieblerin und scherzt mit dem Portier. Die englische Bezeichnung verweist schon darauf, dass die Wiege der lockeren Managementmethode in den Vereinigten Staaten steht, wo sich der Boss auch mal in Jeans auf die Schreibtischkante seiner Angestellten setzt, um gemeinsam Outside the Box zu denken. Als dies dort längst üblich war, musste man in Deutschland noch eine Viertelstunde früher ins Büro fahren, um bei der Begrüßung des Chefs genügend Zeit zu haben, dessen Titel aufzusagen.

Als Pioniere des Wandermanagements gelten die HP-Gründer Bill Hewlett und David Packard, die in ihren Angestellten den inneren Antrieb erkannten, einen guten Job machen zu wollen. Ihr Führungsstil zeichnete sich durch Zurückhaltung und kollegiale Umgangsformen aus. Er hat bis heute überlebt. Seine Anhängerinnen und Anhänger glauben, dass die Motivation der Belegschaft steige, wenn sich die Führungsriege für sie interessiert – und das Management lerne beim Spazieren, wie es um die Basis steht.

Nimmt man dieser Methode alles Lockere und Zwanglose, landet man beim japanischen Gemba Walk. Als Teil der Lean-Produktion entstammt er den Hallen des Autobauers Toyota. Hier geht es nicht um den Chef zum Anfassen, sondern um eine formalisierte Kontrolle mit Fragebogen und Klemmbrett. Mit den heiteren Managerbesuchen wie bei HP hat das wenig zu tun.

Agile Methoden

—

Soziokratie und integrale Theorien

„Ich mach’s wie der liebe Gott. Der lässt sich auch nicht so oft blicken, hat aber trotzdem ein gutes Image.“Bernd Stromberg

In den Neunzigerjahren erkannte man, dass Computer gekommen waren, um zu bleiben. IT-Firmen prosperierten, und Software wurde komplexer. Damit stiegen auch die Anforderungen an deren Entwicklung. Und zwar so weit, dass bisherige Planungsmethoden an ihre Grenzen stießen. Also, Reboot: Agil. Das gleichnamige Konzept stammt aus den Fünfzigerjahren. Mit dieser Methode kann sich ein Unternehmen besonders schnell auf veränderte Anforderungen einstellen. Zu den gebräuchlichsten Konzepten gehört heute Scrum, das längst nicht mehr auf die IT-Welt beschränkt ist und den Bogen zum Lean Development von Toyota schlägt.

Das Konzept der Soziokratie wurde gegen Mitte des 20. Jahrhunderts von Kees Boeke, einem vom christlichen Anarchismus inspirierten Quäker und Reformpädagogen, in den Niederlanden erfunden. Heutige Varianten des Modells basieren auf der Systemtheorie sowie den Grundsätzen Gleichwertigkeit und Transparenz. Die Einheiten des Unternehmens sollen autonom und selbstorganisiert handeln; das beste Argument, nicht die Hierarchie, entscheidet. Im Gegensatz zu demokratischen Modellen, bei denen die Mehrheit bestimmt, wird eine soziokratische Entscheidung erst dann gefällt, wenn es keinen schwerwiegenden Einwand mehr gibt. Die heute bekannte Weiterentwicklung der Soziokratie heißt Holokratie.

Gemein ist all diesen Ansätzen, dass sie dem Einzelnen mehr Macht verleihen. Das macht das Entscheiden mitunter zu einem kräftezehrenden Akt, dafür kann sich hinterher keiner beschweren. Außerdem müssen Einwände fundiert begründet sein. Ohne diese Klausel wäre der Versuch wahrscheinlich schon im Jahr 1951 beim Planen der ersten Weihnachtsfeier beendet worden. Größere holokratisch agierende Organisationen arbeiten daher auch mit Delegierten, damit nicht für jede Entscheidung der Stuhlkreis für 300 Angestellte aufgebaut werden muss. ---

Das Führungs-Spezial für 16 Euro

brand eins und das STRIVE Magazine haben sich für diese Ausgabe auf ein Experiment eingelassen: Beide Redaktionen bearbeiten das Thema Führung, unabhängig voneinander, mit dem jeweils eigenen Blick.

Sie sparen 20% gegenüber dem Einzelkauf.