Wo der Pfeffer wächst

Man muss es sich vorstellen wie ein interessantes, vielversprechendes Gerücht. Erst erfahren es einige wenige Informierte, dann erfasst die Nachricht breitere Kreise, um sich schließlich rasend schnell fortzupflanzen. In diesem Stadium hat das Gerücht die Kraft einer Lawine, die alle mitreißt und vieles unter sich begräbt. Genauso verhält es sich auch mit dem Phänomen Offshoring.

Erst waren es einzelne Fertigungsaufträge, die den Weg aus den Industriestaaten ins günstiger produzierende Ausland fanden, später gingen simple Dienstleistungen wie Call Center oder Transaktionsabwicklungen. Ihnen folgten Programmieraufgaben, schließlich komplette IT-Dienstleistungen, Personal-, Buchhaltungs-, Design- und Entwicklungsabteilungen. In den späten neunziger Jahren wurden Gewerkschaften, Verbände, Wirtschaftsförderer und Politiker in den westlichen Industrieländern hellhörig: Offenbar bahnte sich da etwas den Weg, dessen Bedeutung bis dahin unterschätzt worden war. Offshoring bedrohte plötzlich nicht mehr nur einfache Jobs, sondern die Arbeitsplätze gut ausgebildeter, gut verdienender Softwareentwickler, Kundenberater, Personalsachbearbeiter und Controller. Das Dröhnen der Lawine wurde unüberhörbar. Panik machte sich breit. Höchste Zeit, dem Gerücht auf den Grund zu gehen.

Offshoring ist zunächst einmal nichts anderes als das Wissen um günstigere Arbeitsbedingungen irgendwo auf der Welt. Dieses Wissen allerdings zieht Unternehmen hinter sich her wie ein starker Magnet Metallspäne. Fast jeden Tag berichten die Medien von neuen Exportentscheidungen: Im Dezember 2003 verkündet IBM, die Jobs von fast 5000 Programmierern nach Indien und China zu verlagern. Zehn Prozent der weltweit 30.000 Siemens-Programmierer arbeiten bereits in Indien, vor zwei Jahren wurden noch 70 Prozent der Siemens-Software in Westeuropa und in den USA entwickelt, im vergangenen Jahr waren es nur noch 49 Prozent. General Electric hat einen großen Teil seiner Forschung und Entwicklung nach Übersee geschickt. Die Lufthansa-Software kommt aus Budapest, Peking, Neu-Delhi und Mexiko-Stadt. Die Liste ließe sich beliebig verlängern, Experten schätzen, dass bis Ende dieses Jahres knapp die Hälfte der Fortune-500-Firmen mit Teilen ihrer Unternehmen offshore – im ursprünglichen Wortsinn: „vor die Küste“ – gegangen sein wird. Und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der große Rest folgt.

Begonnen hat die Wanderbewegung 1972, als der Australier Alan Fraser auf die Idee kam, die Übertragung von Texten auf Papier in Computerdateien – eine einfache, aber kostspielige Arbeit – in Manila besorgen zu lassen. In den USA kostete eine Stunde Datentippen damals mehr als sechs Dollar, auf den Phillippinen gerade mal einen. Zudem schafften phillippinische Datentypisten, meist Hochschulabsolventen, bei Frasers SPI Technologies bis zu 20.000 Anschläge in der Stunde, und das sogar bei nicht-englischen Texten; in Deutschland lag der Schnitt bei 8000 Anschlägen. Produktivität und Lohnunterschiede machten den deutschen Datentypisten bis zu achtmal teurer, so die Rechnung. Heute tippen SPI-Mitarbeiter in aller Welt für Archive, Bibliotheken, Verlage und Verwaltungen; das Unternehmen beschäftigt inzwischen 6000 Mitarbeiter.

Swimmingpool und Golfplatz für die Mitarbeiter

Frasers Schreibarbeiten waren nur der Anfang. Seit sich Informationen in handliche digitale Pakete packen und per Glasfaserkabel spottbillig um die Erdkugel versenden lassen, spielt es kaum noch eine Rolle, an welcher Ecke der Welt eine Aufgabe erledigt wird – entscheidend ist heute nur noch, in welcher Zeit, zu welchem Preis und in welcher Qualität dies geschieht. Je klarer eine Aufgabe und der Prozess zu ihrer Erfüllung definiert sind, desto leichter lässt sie sich in andere Länder übertragen.

Und weil das so ist, setzen sich plötzlich ganze Branchen in Bewegung: Genauso, wie sich weltweites Kapital traditionell auf der Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten um den Globus bewegt, pilgern mittlerweile Arbeitsprozesse auf der Suche nach den günstigsten Arbeitsbedingungen um die Welt. Übrigens nicht, um dauerhaft irgendwo Station zu machen – die Job-Karawane wird weiterziehen. Im Moment jedoch treibt es sie je nach Branche und Auftragsart nach Prag, Posen, St. Petersburg, Novosibirsk, Schanghai, Saigon oder – immer noch und immer öfter – nach Bangalore.

Die Hauptstadt des indischen Bundesstaates Karnataka, wegen ihres moderaten Klimas und der tropischen Fauna Garden City genannt, legt auch nach Jahren des Offshore-Booms noch weiter zu. Allein in diesen Monaten werden 65 Weltunternehmen Teile ihrer Arbeitsprozesse in der Stadt ansiedeln oder gleich komplett an prosperierende Dienstleister wie TCS, Infosys Technologies oder Progeon vergeben. Viele der Großen sind längst vor Ort, wer heute neu nach Bangalore kommt, weiß sich in bester Gesellschaft. Die Nachbarn heißen GE Technology Park, John F. Welch Technology Center, Dell, Deutsche Bank oder Fidelity Investments, ihre Firmensitze wurden meist in Business-Parks auf der grünen Wiese (genauer: auf dem roten Acker) aus dem Boden gestampft.

Den aufwändigsten Campus leistet sich Infosys, ein indischer IT-Dienstleister, der 1999 als erstes indisches Unternehmen die Zulassung einer US-Börse erhielt und noch heute an der Nasdaq gehandelt wird. Das Gelände gleich gegenüber dem Siemens-Hochhaus beherbergt 35 durch sorgfältig getrimmte Rasenflächen getrennte Gebäude inklusive Restaurants, Bibliotheken, Fitness-Studio, Golfplatz und Swimmingpool für die Mitarbeiter. 8000 Infosys-Ingenieure, im Schnitt 26 Jahre alt, arbeiten hier in der Entwicklung, Neubauten für 2000 neue Kollegen sind in Arbeit.

Der entscheidende Wachstumsschub für Infosys kam mit der Angst vor der Computer-Umstellung auf das Jahr 2000. Im Vorgriff auf „Y2K“ mussten Experten abertausende Zeilen Code durchgehen, um zu prüfen, ob irgendwo ein „Millennium Bug“ lauerte. Eine Zeit raubende Arbeit – und wie geschaffen für Infosys. Seitdem geht es stetig bergauf. „In den vergangenen zwei Jahren ist Offshoring zum Mainstream geworden“, sagt Amitabh Chaudry, Vice President bei der Infosys-Tochter Progeon, „heute erwarten unsere Kunden größere Aufgaben von uns. Sie fragen: ‚Wenn ihr 80-Millionen-Budgets managen könnt – könnt ihr auch 100 Millionen managen?‘ Und natürlich können wir das.“

Kein Unterschied bei der Produktivität

Progeon-Wettbewerber sind nicht weniger optimistisch. „Wir wollen jedes Jahr um 50 Prozent wachsen“, erklärt N. G. Subramaniam, Vice President von Tata Consulting Services, einer Tochter des größten indischen Software-Dienstleisters TCS. Tata Consulting startete 1968 als kleine Serviceabteilung für Tata, Indiens größtem Industriekonsortium. Heute beschäftigt TCS weltweit 28 000 Mitarbeiter, sie rechnen Frequent-Flyer-Programme ab, entwickeln IT-Applications für Unternehmen wie American Express, beantworten in Call Centern Anrufe für diverse Firmen aus aller Welt – und decken damit so ziemlich das ganze Dienstleistungsspektrum ab, das unter dem Begriff Offshoring bekannt geworden ist. Spätestens Ende des Jahrzehnts, so Subramaniams Ziel, soll sein Unternehmen zu den größten zehn IT-Beratungsfirmen der Welt zählen.

Unternehmen wie SAP entwickeln in Bangalore lieber unter eigener Regie, aber mit einheimischen Fachleuten und zu indischen Konditionen. „Die Verlagerung von tausend Entwicklern nach Indien bringt einen Prozentpunkt bei der operativen Marge, das ist schon enorm“, rechnete SAP-Chef Henning Kagermann kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor. Kein Wunder, dass der deutsche Software-Konzern seine Belegschaft in Indien bis zum Herbst nächsten Jahres auf 2500 Mitarbeiter fast verdreifachen will. Schon heute beherbergt Bangalore das zweitgrößte der sieben SAP-Labs weltweit. Mit dem Hauptquartier in Walldorf (noch die größte Softwareschmiede) stehen die Bangalore-Entwickler per Glasfaserkabel in Verbindung. „In Sachen Produktivität sehen wir überhaupt keinen Unterschied mehr zwischen den Standorten“, sagt Martin Prinz, Geschäftsführer von SAP India. Deutliche Unterschiede gibt es nur in der Entlohnung: Indische Software-Entwickler verdienen 8000 Euro im Jahr, deutsche 40.000 Euro plus Sozialleistungen.

Die günstigen Arbeitskräfte sind zweifellos das wichtigste Argument für Unternehmen, dorthin zu ziehen, wo der Pfeffer wächst. Aber Offshoring ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Nicht jeder Job lässt sich verlagern. Und nicht jedes Unternehmen, das billige Arbeitskräfte sucht, wird im Offshoring sein Glück finden. Das Für und Wider muss abgewogen werden. Vor der Reise empfiehlt sich deshalb eine sorgfältige Planung.

_KOSTEN Die Verlagerung von Arbeitsprozessen ins billigere Ausland birgt enorme Einsparpotenziale. Nach einer Studie des McKinsey Global Institute (MGI), das die Auswirkungen von Arbeitsplatzverlagerungen auf die nordamerikanische Volkswirtschaft untersuchte, ermöglicht Offshoring eine Reduktion von 45 bis 55 Prozent der Arbeitskosten – obwohl durch die Verlagerung neue Kosten für Telekommunikation und Management vor Ort anfallen. Mit verbesserten Prozessen lässt sich die Ersparnis sogar auf 65 bis 70 Prozent der Ursprungskosten hochschrauben. Eine Option, deren Charme sich kaum ein Global Player entziehen kann.Dazu kommen erhebliche Steuervorteile: In Deutschland liegen die Unternehmensabgaben (inklusive Gewerbesteuer) bei etwa 40 Prozent, in Tschechien sind es 31, in Polen 19 Prozent – wenn überhaupt. Als die Volkswagen AG Teile ihrer Produktion nach Osteuropa zu verlagerte, gewährten Slowaken und Ungarn dem Konzern zehn Jahre Steuerfreiheit.

Auch die Produktivität fließt in die Rechnung. Belegschaften in Osteuropa beispielsweise sind hochflexibel, teure Fertigungsanlagen lassen sich deutlich besser auslasten als hier zu Lande. Damit ist Osteuropa längst nicht

mehr nur verlängerte Werkbank für niedere Arbeiten, sondern eine direkte Konkurrenz für die deutschen Beschäftigten. Nearshoring, die Verlagerung von IT-Arbeitsplätzen in die Slowakei, nach Ungarn, Rumänien oder Bulgarien, wird Deutschland in Zukunft Jobs kosten. Verlässliche Schätzungen über die Zahl der Arbeitsplätze, die davon betroffen sein könnten, gibt es derzeit allerdings noch nicht.

_PROZESSE Wer einzelne Unternehmensteile oder -prozesse auslagern will, muss seine Organisation sehr genau kennen. Die unstrukturierte Verlagerung von Arbeitsplätzen steigert das Chaos, aber nicht die Effizienz. Durch die konsequente Suche nach Offshore-Potenzial lässt sich der ganze Organismus nicht selten gründlich entschlacken. „Wenn wir IT-Aufgaben übernehmen, analysieren wir sie automatisch“, sagt TCS-Vorstand N. G. Subramaniam. „Meist entdecken wir dabei eine Menge Überflüssiges, das sich einsparen lässt – bei einer Healthcare Company beispielsweise haben wir 50 Prozent Redundanzen im System ausfindig gemacht. Schon die Analyse führt also zu mehr Effizienz beim Kunden.“ _WACHSTUM Die Verlagerung von Prozessen ins Ausland kann in der Heimat Platz schaffen für Tätigkeiten mit größerer Wertschöpfung. Das nützt der Volkswirtschaft und dem einzelnen Unternehmen. Zudem profitiert die Industrie von der steigenden Nachfrage nach Investitionsgütern, die im Offshore-Land gebraucht werden, um die akquirierten Arbeiten zu verrichten. „Wenn wir Aktivitäten ins Ausland verlagern, folgen wir mit unserer Wertschöpfung den Märkten“, sagt Thomas Ganswindt, Chef der Siemens-Festnetzsparte ICN. „Globalisierung bedeutet eben auch, dass wir die Wertschöpfung dort erbringen, wo sie nachgefragt wird, wo also Wachstum ist.“ _QUALIFIKATION Länder wie China oder Indien verfügen über eine Vielzahl junger Talente. Allerdings vergeben beispielsweise indische Universitäten ihre Diplome nach recht unterschiedlichen Kriterien. „Nur etwa 30 Prozent der Absolventen können nachträglich so geschult werden, dass ihre Kenntnisse westlichen Anforderungen genügen“, schätzt ein indischer IT-Experte. „Und lediglich fünf Prozent sind so gut, dass man sie sofort engagieren könnte.“ Fünf Prozent von jeweils rund 520.000 gut ausgebildeten Programmierern in Indien oder China sind immer noch eine große Anzahl, dazu kommen tausende potenzielle Fachkräfte in Osteuropa. Neben der IT-Kompetenz kommt es bei den ausländischen Kollegen aber auch auf Sprache und Mentalität an – und damit gibt es mitunter Probleme. _SCHNELLIGKEIT Dienstleister im Ausland können sich aufgrund von Strukturen und Arbeitsmarktsituation im eigenen Land dem Wachstum oder dem Schrumpfungsprozess ihrer Auftraggeber häufig in Rekordtempo und zu unschlagbaren Preisen anpassen. Indiens erster IT-Dienstleister beispielsweise (Slogan: „28.000 professionals with a ‚CAN DO‘-Attitude“) hatte nach eigenem Bekunden zwar zunächst Schwierigkeiten, die benötigten Mitarbeiter in der Kürze der Zeit anzulernen. „Wir sind dann zur Armee gegangen und haben uns deren Trainings angeschaut“, erzählt N. G. Subramaniam. „Heute schleusen wir jeden Mitarbeiter durch ein obligatorisches 51-Tage-Schulungsprogramm, gefolgt von einer kundenspezifischen Ausbildung. Damit ist für uns das Problem gelöst.“ _ERFAHRUNG Die Dienstleister haben schnell und gründlich gelernt. Inzwischen erledigen sie für ihre Auftraggeber längst nicht mehr nur gering qualifizierte Jobs wie Call-Center-Funktionen oder Anwender-Programmierungen. Heutet übernehmen indische Firmen wie Infosys und Progeon komplette Geschäftsprozesse und sogar Produktentwicklungen für Geschäftspartner aus aller Welt. „Ursprünglich kamen die Kunden wegen der Kostenersparnis zu uns“, sagt N. G. Subramaniam. „Aber wir haben uns natürlich gefragt: Was kommt danach? Unsere Kunden trainieren uns, wir trainieren sie. Heute ist bei uns genügend Wissen vorhanden, um gleich mit Offshore Development Center Models zu beginnen.“Kein Wunder, dass die Wanderbewegung nach Übersee mit den Jahren beachtliche Ausmaße angenommen hat. Und weiter wächst: Experten schätzen, dass IT-Anbieter, Personalverwaltungen, Kundenservice-Abteilungen und Info-Dienstleister bis zum Jahr 2008 Arbeitsplätze im Wert von 200 bis 250 Milliarden Dollar in Niedriglohnstaaten verlagern werden. Auch das Portfolio der Job-Exporte erweitert sich: So hat der Nachrichtendienst Reuters gerade sechs Redakteure in Bangalore verpflichtet, die anhand von Pressemitteilungen Meldungen über Firmen in den 14.000 Kilometer entfernten USA verfassen. „Offshoring bahnt sich seinen Weg in die gebildeten Klassen in den USA und anderswo – und gefährdet Jobs, die lange für sicher gehalten wurden“, schreibt das US-Wirtschaftsmagazin Fast Company.

In den USA, wo bereits 20 Prozent der IT-Budgets abgewandert sind (vor allem nach Indien), ist Offshoring deshalb auf dem besten Weg, ein Kernelement im diesjährigen Präsidentschaftswahlkampf zu werden. Nachdem Gregory Mankiw, Wirtschaftsberater von George W. Bush, Offshoring öffentlich als „sinnvoll“ bezeichnet hatte, geißelte Gegenkandidat John F. Kerry die Wirtschaftspolitik des Präsidenten umgehend als „Jobrisiko“. Jetzt sind diverse Gesetzentwürfe in Vorbereitung, mit denen man die Jobs im Lande halten will. Firmen mit Offshore-Aktivitäten sollen von Regierungsaufträgen ausgeschlossen, Visa für nichtamerikanische Fachkräfte begrenzt werden.

Gewinn für die Volkswirtschaft

Die Angst ist groß, und auf den ersten Blick scheint sie nicht unbegründet. Nach Prognosen des IT-Analysten Forrester aus dem Jahr 2002 werden drei Prozent der Dienstleistungsjobs in den USA in den kommenden Jahren offshore gehen. Insgesamt, schätzen die Experten, dürfte die Zahl der ausgelagerten US-Jobs von damals 400.000 auf 3,4 Millionen im Jahr 2015 wachsen.

Das bedeutet Millionen Einzelschicksale – und es bedeutet rund 230.000 Arbeitsplatzverlagerungen pro Jahr. Bezogen auf das heutige US-Niveau sind das ungefähr 0,2 Prozent aller Arbeitsplätze im Servicebereich. Das sind weniger Jobverluste, als sie durch normale Umschichtungsprozesse in einer gesunden Volkswirtschaft jedes Jahr anfallen.

Für die Volkswirtschaft bedeutet die Zahl zudem einen Gewinn. Jedenfalls für die amerikanische. „Offshoring bringt Unternehmen enorme Vorteile, von denen vor allem die US-Wirtschaft profitieren wird“, prophezeien die Autoren der MGI-Studie. „Unternehmen können ihre Kosten dramatisch reduzieren, ihre Konkurrenzposition verbessern, und die Wirtschaft insgesamt kann ihre Wertschöpfung erhöhen.“

Jeder Dollar, der offshore ausgegeben werde, bedeute 58 Cent Kostenersparnis und damit eine bessere Konkurrenzposition für US-Unternehmen, rechnen die Autoren vor. Weitere Wertschöpfung ergebe sich aus dem Verkauf von US-Gütern wie Computern oder Servern an die Offshore-Unternehmen sowie durch Tätigkeiten mit höherer Wertschöpfung, die entlassene und re-trainierte US-Arbeitskräfte künftig übernehmen werden. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass arbeitslos gewordene Amerikaner bald wieder einen Job finden, ist relativ hoch.

Insgesamt kommt das MGI zu dem Ergebnis, dass für jeden durch Offshoring investierten US-Dollar 1,12 bis 1,14 Dollar in die heimische Wirtschaft zurückfließen. Anders ausgedrückt: Jeder ausgelagerte Dollar beschert der US-Wirtschaft einen Nettogewinn von 12 bis 14 Prozent, der zu Hause in neue, bessere Jobs investiert werden kann – und damit der heimischen Volkswirtschaft nützt.

Eine Frage der Konkurrenzfähigkeit

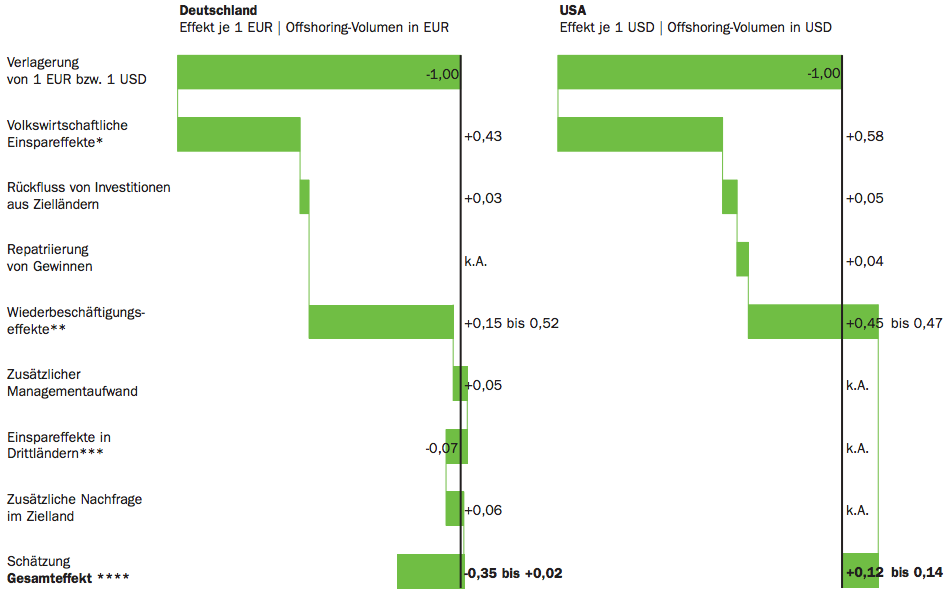

Entwarnung also auch für Deutschland? Leider nicht, meinen die Berater. Die Rechnung gilt nur für Länder mit flexiblen Arbeitsmärkten. Hier zu Lande bedeutet jeder verlorene Job meist auch volkswirtschaftlich einen Verlust: Pro Euro Wertschöpfung, der ins Ausland abwandert, fließen nach McKinsey-Berechnungen derzeit nur 79 Cent nach Deutschland zurück. Macht jeweils 21 Prozent Verlust für die Volkswirtschaft (siehe Schaubild Seite 71).

Hauptgrund für die negative deutsche Bilanz ist der hiesige Arbeitsmarkt. Anders als in den USA findet der entlassene Arbeitnehmer hier – wenn überhaupt – nicht so schnell einen neuen Arbeitsplatz. Damit trägt er zwangsläufig nicht zu höherer Wertschöpfung, sondern zur Belastung der Sozialsysteme (und letztlich zur Steigerung der Arbeitskosten) bei. Angesichts der ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind deutsche Unternehmen (anders als amerikanische) zudem nur selten bereit, durch Offshoring erzielte Einsparungen im Heimatland zu reinvestieren. Und auch mit dem Export der im Ausland benötigten Investitionsgüter tut sich die deutsche Industrie schwer. Welche deutschen Computer sollten wir verkaufen? Deutschlands Anteil am Welthandel mit High-Tech-Gütern sinkt kontinuierlich.

Nach McKinsey-Einschätzung stellt auch die Mentalität deutscher Arbeitnehmer ein Hindernis dar. „Viele Menschen wollen sich dem gewandelten Umfeld der globalen Wirtschaft nicht so schnell anpassen, wie es sein müsste – das gilt für Weiterbildung ebenso wie für regionale Mobilität“, heißt es im MGI-Report. Auch deshalb werde Offshoring in Deutschland nicht als Chance, sondern als Bedrohung gesehen, der man mit neuen Gesetzen beikommen müsse. Ein Konzept zum Scheitern.

Während hier zu Lande noch geklagt und über Konsequenzen und Kontrollmöglichkeiten debattiert wird, sind Unternehmen, die sich im weltweiten Wettbewerb behaupten müssen, längst auf dem Weg. Der Offshoring-Trend hat sich mit einer Dynamik ausgebreitet, der sich kaum jemand entziehen kann. Gerade erst hat Forrester Research auf Basis neuester Daten des US-Arbeitsministeriums seine Offshoring-Prognosen nach oben revidiert: Die öffentliche Debatte über Job-Export habe viele Unternehmen erst auf die Einsparpotenziale aufmerksam gemacht; daher beschleunige sich der Trend.

„Um konkurrenzfähig zu sein, muss man heute in Niedriglohnländer rein“, sagt Martin Prinz, Indien-Chef von SAP. „Deshalb heuern wir in Bangalore in großem Stil Entwickler an, während wir in High-cost-locations wie Deutschland kein Wachstum haben werden. Wir bauen dort aber auch keine Arbeitsplätze ab. Würden wir nicht in Indien investieren, wären die deutschen Jobs von SAP gefährdet.“ Was SAP betreibe, sagt Prinz, sei nichts anderes als Global Sourcing. „Genauso, wie wir unsere Produkte in alle Welt verkaufen, kaufen wir unsere Arbeitsleistung in aller Welt ein. Und ein besonders attraktiver Platz für den Einkauf von IT-Entwicklungsleistung ist momentan nun einmal Bangalore.“

Von Irland nach Indien und weiter nach China

Ob das so bleiben wird, ist fraglich. Nicht wenige Jobs, die jetzt in Indien angesiedelt werden, sind erst vor ein paar Jahren ins Billiglohnziel der späten neunziger Jahre – Irland – gewandert, bevor sie mit steigenden Löhnen von dort weiterzogen. Eine ähnliche Entwicklung könnte auch Bangalore drohen, die Vorboten sind bereits erkennbar. Im Süden Indiens wird die Konkurrenz um die besten Hochschulabgänger immer härter. „Es gibt einige aggressive Neuankömmlinge, die uns die Leute wegzukaufen versuchen“, schimpft SAP-Chef Prinz. Die Löhne für gute Entwickler legen schon jetzt um acht bis 15 Prozent im Jahr zu, die Fluktuationsrate steigt. Die Zeitdifferenz zu den Auftraggebern im Ausland zwingt indische Fachkräfte zu regelmäßiger Nachtarbeit. Die Folge: eine Fluktuation zwischen 20 und 40 Prozent. Mitarbeiter mit einer Erfahrung von fünf oder mehr Jahren im selben Unternehmen sind kaum zu finden. Entsprechend hoch ist die Frustration bei so manchem Auftraggeber.

„Unternehmen müssen vor jedem Outsourcing-Deal gründlich klären, welchen Vorteil ihnen ein Dienstleister im Vergleich zu Verbesserungen, die sie selbst im Unternehmen erzielen könnten, wirklich bringt“, schreiben die McKinsey-Berater Michael Bloch und Stefan Spang in einer Studie, die auf der Analyse von 35 Offshore-Deals basiert.

Erstaunliches Ergebnis: Ein Drittel der Auslands-Engagements musste mangels Erfolg beendet, ein weiteres Viertel mühsam nachverhandelt werden. „Obwohl es selbstverständlich sein sollte, bewerten viele Unternehmen die tatsächlichen Offshore-Potenziale lediglich oberflächlich. Viele begnügen sich mit unzureichenden Informationen – und sind dann über die tatsächlichen Ergebnisse enttäuscht.“ So hat die US-Investmentbank Lehman Brothers jüngst angekündigt, ihren Telefonservice wieder zurück in die USA zu verlegen. Der Computerhersteller Dell hat sein Call Center bereits heimgeholt – der indische Akzent einiger Telefonisten kam bei den Kunden offenbar nicht gut an.

Gut möglich also, dass Südindien der weltweiten Job-Karawane lediglich für ein paar Jahre als Zwischenstation dient. Als künftige Etappenziele werden zurzeit die Phillippinen und China gehandelt, wo die Arbeitskosten nur ein Zehntel der indischen betragen.

In Bangalore ahnt man die Aufbruchstimmung bereits voraus. Infosys-Geschäftsführer Nandan Nikelani hat bekannt gegeben, sein Unternehmen werde fünf Millionen Dollar in China investieren und vor Ort mehr als 200 Software-Entwickler einstellen. „Wenn die Jobs schon an den Nächstgünstigeren weitergereicht werden“, sagt ein Offshoring-Berater, „dann wollen die Inder zumindest vom Weiterreichen profitieren.“

So gesehen, bekommt auch das Motto an der Einfahrt zum Bangalorer SAP-Campus eine ganz neue Bedeutung. Der Sinnspruch, den jeder neue indische Entwickler passieren muss, lautet: „For all those who think they’ve arrived – there’s a new destination.“

Schlecht für Deutschland, gut für die USA

Der Arbeitsmarkt macht den Unterschied. Für die USA bedeutet jeder in einen Job im Ausland investierte Dollar unterm Strich einen Gewinn. In Deutschland hingegen ist jeder verlorene Job meist auch volkswirtschaftlich ein Verlust. Das liegt vor allem daran, dass deutsche Arbeitnehmer zu lange brauchen, bis sie einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben. Ein flexibler Arbeitsmarkt sowie mehr Hightech-Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung würden die Rechnung für Deutschland deutlich positiver aussehen lassen.

Um das Schaubild zu vergrößern, klicken Sie bitte in das Bild:

* Volkswirtschaftliche Einspareffekte entstehen durch eine verbesserte Kostenposition und eine höhere Rentabilität der Unternehmen

sowie durch Preisvorteile für die Endverbraucher

** Wiederbeschäftigung von durch Offshoring-Projekte Betroffenen in produktiveren

Tätigkeiten; in Deutschland derzeit + 0,29 Euro

*** Volkswirtschaftliche Einspareffekte, die in Drittländern realisiert werden, zum

Beispiel bei ausländischen Investoren

**** Derzeit in Deutschland: – 0,21 Euro

Was ist was?

Outsourcing und Offshoring werden gern in einem Atemzug genannt, tatsächlich haben die Begriffe sehr unterschiedliche Bedeutungen. Outsourcing ist ein Kunstbegriff (zusammengesetzt aus den Wörtern Outside resource using) und steht für die Nutzung von Ressourcen außerhalb eines Unternehmens. Meist ist damit eine Auftragsvergabe im Inland gemeint.

Beim Offshoring hingegen werden komplette Prozesse oder Funktionen eines Unternehmens ins Ausland verlagert. Manche Firmen beauftragen dort keine fremden Dienstleister (Vendors), sondern lassen die entsprechenden Aufgaben von eigenen Mitarbeitern in Niedriglohnländern erledigen.

Solche Außenableger eines Unternehmens werden Captives genannt. Neben IT-Dienstleistungen werden heute meist Geschäftsprozesse wie Personalverwaltung, Rechnungswesen oder Kundenservice ausgegliedert – das so genannte Business Process Offshoring (BPO).

In Indien entfallen derzeit etwa 70 Prozent des BPO-Geschäfts auf Call Center.

McKinsey Global Institute: Offshoring: Is it a win-win game? San Francisco, August 2003

Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.