Der lange Weg zur guten Tat

Die Siemens-Manager tappten im Dunkeln. Unbeholfen tasteten sie sich vorwärts, stießen sich an Tischkanten und Stuhllehnen, griffen suchend nach den Unterarmen und Schultern ihrer Begleiter. Einer erzählt von anfänglicher Platzangst: „Völlige Dunkelheit erlebt man sonst praktisch nie. Aber da sahen wir nicht mal die Hand vorm Auge, und das verunsichert.“ Unangenehm auch das Gefühl, als sie schließlich an ihren Tischen saßen, sich tastend immer wieder der Position ihres Glases, Tellers und Bestecks versicherten: „Die Bedienungen trugen Nachtsichtgeräte, aber wenn wir sie brauchten, mussten wir auf Verdacht in die Dunkelheit hineinwinken – es fehlte das Feedback, ob jemand das Winken überhaupt wahrgenommen hatte“, berichtet ein anderer Teilnehmer.

Ihre Erfahrung teilen die Siemens-Leute mit vielen Tausend Menschen, die in München oder Hamburg schon gastronomische Veranstaltungen besucht haben, die „Genießen im Dunkeln“ oder „Dinner in the Dark“ heißen. Doch während das Event mit Vier-Gänge-Menü für die meisten ein kulinarisches Erlebnis sein sollte, um in der Dunkelheit „ganz neue Geschmackswelten zu erobern“, diente der Besuch der Konzernvertreter vor allem einem Forschungszweck: Die Siemens-Manager haben sich zum Ziel gesetzt, einer innovativen Brille zum Durchbruch zu verhelfen, die Blinden zwar nicht das Augenlicht zurückgeben kann, aber ihre Mobilität stark verbessert. „So eine Veranstaltung ist der Versuch, sich hineinzufühlen in die Situation der Betroffenen“, sagt Rudolf Freytag, CEO der Siemens Technology Accelerator GmbH (STA) in München. „Seit diesem Abend empfinde ich noch größeren Respekt dafür, was Blinde jeden Tag leisten, wenn sie sich in der Welt der Sehenden bewegen. Das hat uns bestärkt, unser Projekt mit Kraft voranzutreiben.“

Die Absicht ist edel, aber sie macht die Sache noch nicht zum Selbstläufer. Der Weg einer Innovation von der Entwicklung bis zum fertigen Produkt ist mühsam und langwierig, das gilt für die Blindenbrille genauso wie für jedes andere Produkt. Ist die Technologie ausgereift? Störanfällig? Belastbar? Gibt es überhaupt einen Markt dafür? Wie groß ist der Markt? Wie aussichtsreich? Wie ist er besetzt? Wo steht der Wettbewerb? Was sagen potenzielle Kunden? Was fragen sie nach? Welchen Preis wären sie bereit zu zahlen? Was würde die Herstellung kosten? Wo wäre sie angesiedelt? Mit wem müsste man kooperieren? Wie sähe der optimale Vertriebsweg aus? Sind die Kanäle gelegt? Wann könnte die Markteinführung sein? Mit welcher Perspektive? Kurzum: Wie wird aus der Idee ein Geschäft? All das sind Fragen, auf die es im Konzern Antworten zu finden gilt. Der Ausgang ist keineswegs gewiss: Statistisch landen neun von zehn Innovationen forschungsintensiven Firmen in der Sackgasse.

Rudolf Freytag weiß das, und zumindest die Frage nach dem Profit konnte der STA-Geschäftsführer relativ schnell beantworten: Die Blindenbrille ist ein Pro-Bono-Projekt, an ihrer Entwicklung will das Unternehmen nicht verdienen. Aber wenn das Produkt langfristig überleben soll, braucht es eine stabile Geschäftsgrundlage. Und die existiert heute, trotz guter Absicht, großem Engagement und einer besonderen emotionalen Bindung eben noch nicht.

Die Geschichte beginnt vor etwa drei Jahren bei Günter Doemens. Der Siemens-Manager, damals 62, ist ein leidenschaftlicher Entwickler bei Corporate Technology, dem zentralen Forschungsbereich von Siemens, in dem weltweit rund 2000 Entwickler an den Basistechnologien für alle Einheiten des Konzerns arbeiten. Doemens leitet eine Gruppe von drei Dutzend Physikern und Elektrotechnikern in München, die sich vor allem mit Sensoren beschäftigen, wie sie einmal in der Gebäude-, Verkehrs- oder Automatisierungstechnik zum Einsatz kommen könnten – etwa zur Verkehrszählung oder zur 3D-Gesichtserkennung, zur Inspektion von Oberleitungen an ICE-Strecken, zur Einbruchsicherung oder auch in Bestückautomaten, die im Pick-and-place-Verfahren Leiterplatten mit diversen Bauelementen versehen. Die Forscher spielen Dutzende von Anwendungsmöglichkeiten der Sensoren durch, der Einsatz in einem Hilfsgerät für behinderte Menschen gehört nicht dazu.

Der smarte Airbag liefert die Idee. Die Blindenbrille ist das Ergebnis

Das ändert sich, als die Abteilung den Auftrag erhält, „smarte Airbags“ zu entwickeln. Zum Schutz der Autofahrer sollen sie ihre geballte Kraft je nach Entfernung der Insassen vom Airbag nur dosiert entfalten. Um die Aufgabe zu lösen, verabschieden sich die Forscher von der Sensorik mithilfe von Videokameras, „denn Videokameras messen nur Helligkeits- oder Farbunterschiede, aber keine Entfernungen. Außerdem sind sie viel zu langsam“, erklärt Günter Doemens, der inzwischen in Rente gegangen ist. Also entwickeln er und seine Mitarbeiter einen Sensor auf Halbleiter-Basis, der Entfernungsbilder liefert.

Das patentierte Messprinzip heißt „Time of Light“, es entspricht dem Echolot der Fledermaus, nur dass Siemens statt Schallwellen Licht verwendet, um die Umwelt abzutasten: Ein Laser sendet fortwährend Lichtpulse aus, die von der Umgebung reflektiert werden und je nach Abstand des getroffenen Objektes unterschiedlich schnell zurückkehren. „Aufgrund der permanenten Beschäftigung mit der

Frage der Entfernungsmessung durch Lichtlaufzeit kam mir vor drei Jahren die Idee, dass auch Blinde von unserer Arbeit profitieren könnten“, erzählt Doemens. Und vielleicht, so überlegt er damals, könnte sich Siemens mit der Innovation zudem einen weltweiten Markt erschließen, der wegen der steigenden Lebenserwartung der Menschen auch noch weiter wächst.

WIE WIRD AUS DER GUTEN IDEE EIN GUTES GESCHÄFT?

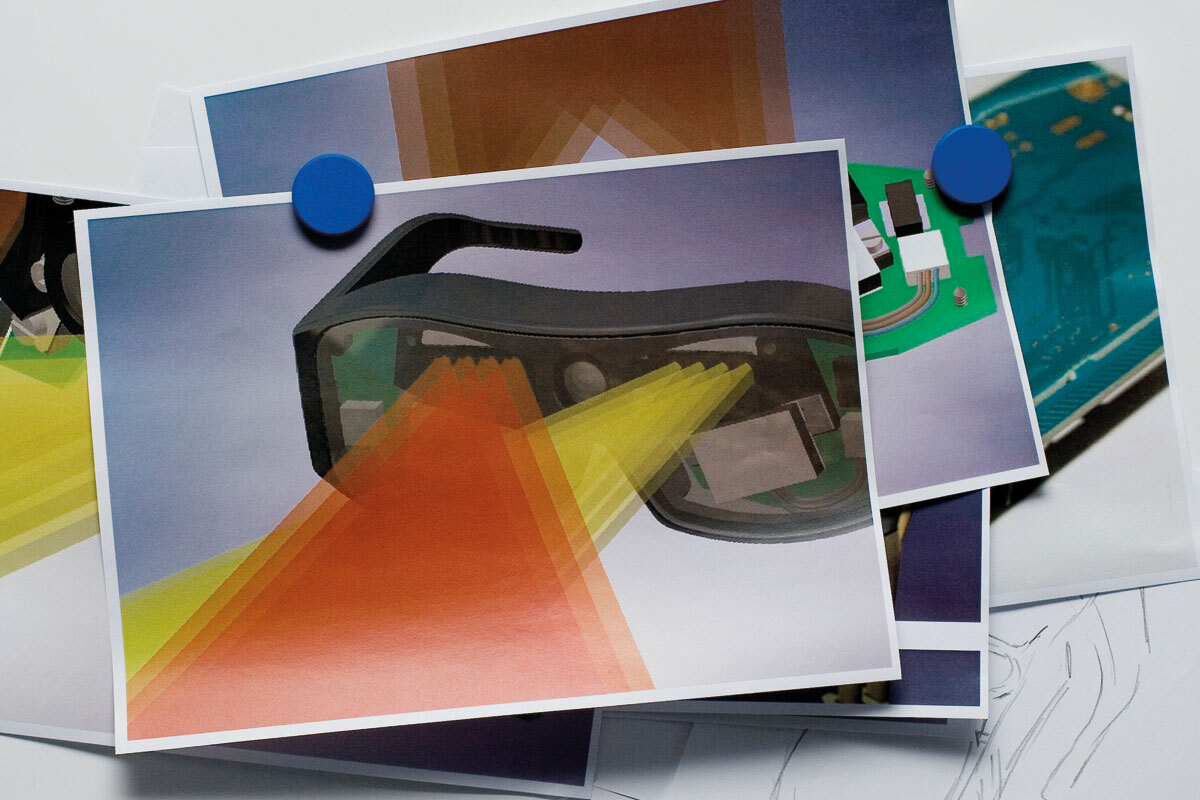

Für die eine Komponente der Brille hat der Entwickler bald eine klare Vorstellung: Hinter den Gläsern einer vermeintlichen Sonnenbrille versteckt, sendet der Laser seine Infrarotlicht-Impulse aus, während eine winzige Zeilenkamera mit 64 Bildpunkten die Laufzeit des zurückkehrenden Lichts misst und in Entfernungen übersetzt. „Man kann das Verfahren auch mit einem Blindenstock vergleichen, mit dem der Blinde den Raum fächerartig ertastet: Die Brille scannt den Raum im Winkel von 60 Grad, aber eben berührungslos“, erklärt Doemens.

Doch wie die gemessenen Abstände dem Blinden mitteilen? Doemens Idee: ein Tastenfeld am Blindenstock, das dem Benutzer wie bei der Blindenschrift durch kleine erhabene Stifte die Entfernungsinformationen liefert. „Aber das war die völlig unpraktikable Idee eines Sehenden“, gesteht er heute. Nicht nur, dass die Umsetzung technisch kompliziert geworden wäre – die Hand des Blinden wäre ausschließlich mit dem Greifen des Stocks beschäftigt gewesen und hätte zudem all jene von der Nutzung ausgeschlossen, denen die Sensibilität in den Fingerspitzen fehlt.

Durch spanische Forscher stößt Doemens auf einen besseren Ansatz. Er steht mit ihnen in Kontakt, weil Siemens mit seiner Blindenbrille seit Anfang 2006 Partner des europäischen Forschungsprojektes CASBLiP ist (Cognitive Aid System for Blind People), an dem Universitäten in Spanien, Italien und England sowie ein deutscher und ein italienischer Blindenverband beteiligt sind. Ihr gemeinsames Ziel: ein System zu entwickeln, das die Autonomie von Blinden und Sehbehinderten erhöht. Die Hochschulen forschen auf ganz unterschiedlichen Gebieten, etwa über die Verfeinerung von GPS-Daten oder über stereoskopische Ansätze mit Videokameras.

An der spanischen Universität La Laguna beschäftigen sich Wissenschaftler schon länger mit den Möglichkeiten der Sonifikation – also der Abbildung des Raumes mit den Mitteln der Akustik. Sie ist – neben der neuen Sensorik von Siemens – der zweite zentrale Baustein der Blindenbrille: Je kürzer die gemessene Laufzeit des Lichtpulses, desto höher der Ton, den der Blinde über einen Kopfhörer oder Ohrstöpsel empfängt; durch die unterschiedlichen Winkel, aus denen das Infrarotlicht reflektiert wird, ergeben sich zusätzliche Links-rechts-Höreindrücke. Im Kopf des Blinden entsteht so ein akustisches Raumbild seiner Umgebung – er „sieht“ mit den Ohren, er hört den Raum mithilfe seiner künstlichen Augen.

An der kleinen Bahnstation Kloster Oesede bei Osnabrück steht Gerhard Renzel, 62. Seinen Blindenstock hat er zusammengeklappt, Führhund Ben, ein schwarzer Labrador, liegt auf dem Boden. Renzel war schon als Kind stark sehbehindert, seit 25 Jahren ist er vollblind. Er hat die Blindenbrille und den Kopfhörer aufgesetzt, der dazugehörige Akku von der Größe und dem Gewicht eines Backsteins steckt in seinem Rucksack. Tester Renzel dreht sein Gesicht in Richtung des Wartehäuschens, in einer langsamen Nickbewegung hebt und senkt er den Kopf – so streicht er mit der horizontalen Lichtzeile seines Lasers die Umgebung ab. Er hört die Metallpfosten des gläsernen Wartehäuschens als „härteren Regen“, ebenso die Dachkante und eine Infosäule. Er geht auf sie zu, „jetzt wird es lauter, ich höre richtig kräftigen Hagel“. Er dreht sich um, ortet die Bahnsteigkante, die er schon einmal hinuntergefallen ist, er dreht sich wieder um, hört den Gitterzaun als „feinen, knisternden Regen“, hört das dahinter stehende Gebüsch, „es klingt ein bisschen rauer, gröber als der Zaun“, hört ein Blechschild und einen Laternenpfahl. Er erzählt, wie er mit der Brille abseits der Wege durch den dichten Wald läuft, ohne dass ein Zweig sein Gesicht streift, wie er halb offene Türen erkennt, die sonst ein großes Verletzungsrisiko darstellen, und dass er sogar Türklinken „sieht“. „Das ist schon faszinierend“, sagt Renzel, „dass ich Gegenstände nicht nur orten, sondern auch ihre Form und Entfernung abschätzen kann.“

Der Tester „hört“ seine Umgebung. Und spart trotzdem nicht mit Kritik

Aber Gerhard Renzel, der früher bei der Stadt Georgsmarienhütte im IT-Bereich arbeitete, spart auch nicht mit Kritik. Es gebe mehrere K.-o.-Kriterien für die Brille: „Das Gros ihrer Eindrücke nehmen Sehende über die Augen wahr, nur etwa 20 Prozent über die Ohren. Wir Blinden haben nur diese 20 Prozent.“ Undenkbar deshalb, dass ein Blinder freiwillig mit Kopfhörern seine wichtigsten Sensoren zudeckt, außer er ist Blindenbrillentester. Nicht einmal kleine Ohrstöpsel, Hörgeräten ähnlich, heißt Renzel gut. „Die Gehörgänge müssen frei bleiben, vielleicht gibt es eine Lösung mit Geräten auf dem Knochen hinterm Ohr.“

Auch die ständig notwendigen Nickbewegungen, um mit der Lichtzeile eine größere Fläche zu erfassen, hält der Tester für unangenehm. „Zudem bräuchte das Gerät eine vertikale Komponente, sonst übersehe ich ohne ständiges Nicken gefährliche Hindernisse wie Mülleimer oder Fahrräder.“ Problematisch sind auch Glasflächen, weil sie die Infrarotlicht-Impulse nicht reflektieren. Renzel steht vor einem geparkten Auto. Die Form der Karosserie kann er gut erkennen; die Ausschnitte verraten die Lage der Fenster, allerdings nicht, ob sie offen oder geschlossen sind.

Und natürlich, sagt Gerhard Renzel, müsse das Gerät noch kleiner, leichter, handlicher werden, am besten mit echten Gläsern. „Denn wenn die Brille wie jetzt schwarze Pseudo-Gläser aus Plastik hat, um dahinter die Technik zu verstecken, ist sie doch völlig uninteressant für Leute, die noch ein Stück Sehkraft haben.“ Die Technik müsse so verkleinert werden, dass sie möglichst unauffällig auf dem Nasen- oder den Seitenbügeln angebracht werden könne. „Wir wollen ja nicht wie Marsmenschen durch die Gegend laufen“, meint Renzel und bilanziert: „Aus dem Prototypen kann man schon etwas machen. Aber bis zur Serienreife muss noch einiges passieren.“

Es passiert auch einiges, vor allem seit das Brillenprojekt in München bei der Siemens Technology Accelerator gelandet ist. Die kleine Konzerntochter mit sieben Mitarbeitern ist eine Art Inkubator für neue Techniken und Produktideen aus der zentralen Konzernforschung, die zwar innovativ sind und Geschäftspotenzial erwarten lassen, aber nicht ins Portfolio von Siemens passen. Seit ihrem Start 2001 platziert das Team um Geschäftsführer Rudolf Freytag solche Ideen am Markt, klassischerweise durch Gründung einer Firma, die zu großen Teilen mit fremdem Wagniskapital finanziert wird und aus der sich Siemens jeweils nach und nach zurückzieht. „Fast jede Woche bekommen wir eine neue Idee präsentiert, die wir auf ihre Markttauglichkeit abklopfen“, sagt Freytag. Eine davon war Günter Doemens Idee der Blindenbrille.

Sie ist von Anfang an ein besonderer Fall, bestenfalls ein Nischensegment. „So ein Produkt adressiert keinen profitablen Massenmarkt, außerdem hat Siemens kaum geeignete Vertriebskanäle zu den Endkunden“, sagt STA-Chef Freytag. Zwar gibt es nach STA-Schätzung allein in Europa, Japan und Nordamerika mehr als eine Million Blinde, davon in Deutschland etwa 150000. Aber rund 70 Prozent der betroffenen Menschen sind 60 Jahre und älter, sie sind meist erst im Alter erblindet, und etwa die Hälfte aller Blinden im erwerbsfähigen Alter ist arbeitslos. Das Gros der potenziellen Kunden könnte sich deshalb ohne Unterstützung der Krankenkasse eine mehrere Tausend Euro teure Brille gar nicht leisten. Wer über die entsprechenden Mittel verfügt, gilt nicht automatisch als Käufer: Insbesondere die ältere Klientel lässt sich nicht leicht auf ein völlig neues technisches Gerät ein, dessen Vorteile sich erst durch viel Übung erschließen. Und nur wenige sind so technikbegeistert, lernbereit und auf Mobilität bedacht wie der Brillentester Gerhard Renzel.

Dirk Goldbeck, Venture Manager beim STA, ist dennoch optimistisch – die Palette der gegenwärtigen Hilfsmittel lässt ihn hoffen. „Der Blindenstock ist für jeden Blinden das unverzichtbare Hilfsmittel für den Nahbereich bis 1,5 Meter. Für Entfernungen ab zehn Meter gibt es GPS-Systeme. Aber im Bereich dazwischen ist eine Wahrnehmungslücke, in der auch noch bewegliche Gegenstände wie Mülleimer oder Fahrräder zur Gefahr werden können, vor denen kein GPS-System warnt.“ Die Blindenbrille, ist Goldbeck überzeugt, kann diese Wahrnehmungslücke, für die es bislang nur den Führhund gibt, schließen.

„Die größte Hürde, die es als Nächstes zu nehmen gilt, ist das Feedback der Blinden“, meint STA-Chef Rudolf Freytag. Gerhard Renzel, der Tester aus Osnabrück, ist nur einer von zwei Dutzend Blinden in mehreren Ländern, die derzeit als Probanden mit einem der ersten zehn Prototypen unterwegs sind. Einige von ihnen üben den Umgang über Wochen, andere absolvieren Kurztests auf

einem Parcours. Aber alle geben ihre Erfahrungen ungefiltert weiter. „Was wir bislang hören, ist teilweise kritisch, es gibt Verbesserungsvorschläge. Aber insgesamt sind die Reaktionen sehr positiv“, berichtet Freytag. Und jeder Hinweis wird aufgenommen.

„Unsere ersten Brillen waren eine Art Bausatz mit zwei Laptops“, erzählt Dirk Goldbeck. „Die Tester liefen komplett verkabelt in unserem Keller über einen Parcours aus Kartons.“ Inzwischen benötigt die Brille keine Kabel mehr, Akku und Rechner passen in einen kleinen Rucksack. Auch auf dem weiteren Weg vom derzeitigen Prototypen zum praktikablen Endgerät sehen die Projekttreiber keine „unüberwindlichen technischen Hürden“. Anton Schick, technischer Projektleiter bei Corporate Technology, ist zuversichtlich: „Sobald die Feldtests abgeschlossen sind, beginnen wir mit der Optimierung. Die Brille wird leichter, kleiner, ergonomischer und ansehnlicher werden.“

Ungewiss scheint die Antwort auf eine andere wesentliche Frage: Mit welchen Partnern lässt sich das Produkt kommerzialisieren? „Es macht keinen Sinn, für jede Spezialkomponente das Rad neu zu erfinden“, sagt Schick. Aber die Brille benötigt eine Reihe von Bauteilen, die so auch im weitverzweigten Siemens-Konzern nicht einfach zu finden sind. Man werde deshalb einen Partner für den Laser suchen müssen, einen für die Spezialoptik und einen für die Systemintegration, der die Brille zusammenbaut.

Die Namen all derer, die infrage kommen, stehen schon auf der To-do-Liste von Venture Manager Dirk Goldbeck. Auf der Liste stehen noch eine Menge weiterer Aufgaben, die nötig sind, um das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Erste Gespräche mit Händlern von Blinden-Hilfsmitteln in Europa hat Goldbeck schon geführt. Sobald der Prototyp optimiert ist, wird er damit in die USA reisen, dem größten potenziellen Markt. Dort will er die Innovation bei Blindenverbänden und Blindenschulen präsentieren und sie Stiftungen, Wagniskapitalgebern, potenziellen Industrie- und Vertriebspartnern vorstellen. Es wird eine schwierige Mission, so viel ist sicher. Goldbeck wagt deshalb keine Prognose: „Investorensuche ist wie Wohnungssuche“, sagt er. „Man kann nicht sagen: 90 Prozent der Arbeit sind getan. Das fängt jedes Mal praktisch wieder ganz von vorne an.“

Geht alles gut, könnte die erste Blindenbrille Anfang 2010 in einem Fachgeschäft liegen. Mehr als zehn Jahre nach der Innovation in der Sensorik. Und rund fünf Jahre nach dem Einfall, sie für eine Blindenbrille zu nutzen. Für einen Menschen ohne Augenlicht, der auf eine Verbesserung seiner Lebensqualität hofft, ist das eine lange Zeit. Für den Weg einer Idee auf den Markt wäre es schnell.

Dieser Text stammt aus unserer Redaktion Corporate Publishing.